Alguien trajo la fantasía a Petecuy

Texto

Juan Miguel Álvarez

Ilustración

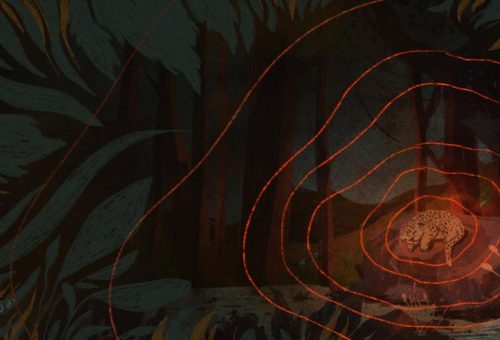

Ana María Sepúlveda

Marzo 21 de 2023

Compartir

Alguien trajo la fantasía a Petecuy

Lo común es lamentarse o cruzar los brazos cuando se cree que las circunstancias son tan duras que nada de lo que uno haga traerá cambio. Lo raro, lo excepcional, es que alguien se mueva a torcer a esas circunstancias para doblegarlas. La siguiente historia es la vida de un hombre que encendió luces de literatura entre los escombros y la miseria.

1

La escena era más o menos esta: un joven interpretaba a un asaltante que huye luego de haber dejado en el piso a su víctima. Pero apenas acaballó su moto, otro joven que actuaba como justiciero le apuntó a la cabeza con una cachucha doblada por la visera como si fuera una pistola. En ese instante, el director gritó “¡corte!” y otro joven que hacía de camarógrafo desmontó el celular del trípode que formaba con su brazo.

Esto ocurría en la penúltima calle del barrio Petecuy, al nororiente de Cali, un jueves de este enero a las cinco de la tarde. Unos cien metros más allá marchaba el río Cauca, parsimonioso y resguardado por el dique. La gente que atestiguaba la filmación y la que participaba en ella se lanzó sobre la pantalla del celular del camarógrafo para comprobar la calidad de la escena. Aunque había niños y uno que otro adolescente, la mayoría de las personas eran hombres en los veintitantos.

“A este sector antes se le decía El Hueco”, me dijo Gustavo Gutiérrez, líder barrial, escritor, bibliotecario, el personaje central de esta crónica. “Ahora se llama la Calle del Color, por los murales”.

A lo largo de tres cuadras, las paredes de ladrillo sin revocar estaban disfrazadas con ilustraciones de motivos infantiles hechas en aerosol y pintura. En una esquina, en torno a la puerta de una casa, un grafiti decía: la calle del color es la calle de la paz, esquinas de lectura infantil. Y encima de la puerta: Biblioghetto.

Muchos de los jóvenes que estaban en torno a la filmación habían sido miembros de las pandillas delincuenciales del barrio, todos estaban familiarizados con drogas y armas de fuego; es posible que los actores ni siquiera hubieran estado interpretando un papel sino, simplemente, recordando momentos exactos de sus vidas. Un joven apodado Chasis, vestido con una camiseta curtida del América de Cali, se le acercó a Gustavo Gutiérrez y le preguntó si había trabajo para su esposa en algún proyecto de desarrollo social que estuviera andando. El bibliotecario le dijo, en tono de complicidad barrial:

—Nada, pana.

Dos esquinas más adelante, la Calle del Color terminaba cerrada contra una cuadra perpendicular. En ese punto, Gustavo miró hacia atrás y vio el cuadro que lo hizo sentir satisfecho de su trabajo: en ese final de tarde no había riesgo de que se encendiera una balacera o algún joven cayera ultimado a manos de sicario. Había grupos de amigos parchados en los andenes, sonrisas y una alegre gritería. Nadie celebraba algo en particular; era apenas la vida cotidiana sin la zozobra de la violencia.

“Le decían El Hueco porque esta calle era la más problemática”, me explicó Gustavo. “Había dos ollas de vicio, una en cada esquina, y mantenían en guerra. Los tiroteos eran diarios”.

Una madre de familia salió del interior de una casa para saludar a Gustavo y preguntarle a modo de reclamo cuándo iba a mandar a pintar un mural en la pared descascarada del segundo piso de una casa enorme que alcanzaba la bocacalle desde la mitad de la cuadra. Sonriente y lleno de paciencia, Gustavo le contestó que por ahora no iba a ser, que las obligaciones laborales lo tenían alejado temporalmente de su actividad como líder comunitario. La mujer le insistió:

—Mire que todos vienen a grabar sus videos aquí. —Se refería a los grupos de Trap que han surgido en Petecuy y en barrios aledaños—. Y vea ahora, que están haciendo una película.

Gustavo no prometió nada, pero tampoco se deshizo de la obligación moral.

—Hay que esperar más adelante y ver qué —dijo.

2

Petecuy es uno de los barrios más apartados de Cali y aunque oficialmente no integra el Distrito de Aguablanca, sus características y composición social son similares: su origen nunca fue determinado por la planeación municipal, la construcción de las viviendas y el trazado fueron obra de sus habitantes y en medio de las carencias ha florecido el sentido de pertenencia y la certeza de comunidad. Para Gustavo, “de aquí para allá inicia el Distrito”.

Fundado a finales de los años setenta como un asentamiento subnormal —viviendas de bahareque y materiales reciclados, con zanjas en la tierra pantanosa como desagües—, se volvió un suburbio que acogió a un puñado de familias que en los años ochenta llegaron a Cali buscando mejor destino y, más tarde, a otra cantidad de desplazados por la guerra en la región del Pacífico. Está divido en tres etapas y sus casas de hoy son desiguales: todas en materiales perdurables —ladrillo, metales, cemento—, hay unas de una planta con un pequeño ventanuco en el frontal y otras que alcanzan los tres niveles con balcón y acabados de brillo y esplendor.

Los papás de Gustavo Gutiérrez fueron primeros residentes y fue en este barrio donde hicieron crecer la familia. Gustavo, primogénito, nació en 1985; su hermana, en 1990. Así que Gustavo ha advertido, sufrido y hasta ayudado a propiciar las transformaciones que Petecuy cuenta hasta estos días.

La primera que habría que señalar fue la de los escombros. Desde niño, Gustavo se acostumbró a ver que los carretilleros llegaban hasta la zona verde que separa el barrio del dique y del río Cauca para arrojar allí los desechos de construcciones demolidas. Más que todo, fragmentos de ladrillo con cemento adherido, pedazos de concreto, de tejas y del resto de materiales que difícilmente se pueden reciclar. En la primera calle del barrio, que limita con la planta de tratamiento de aguas residuales y con el polideportivo, estos depósitos llegaron a ser una montaña. Gustavo dice que tenía tres o cuatro pisos de altura, cuatro cuadras de largo y el ancho de una autovía con andenes; unos cuatro mil metros cúbicos de ripio y cascajo, en los que la gente podía subirse hasta la cima y alcanzar las bombillas de los postes del alumbrado público para robárselas. “Lo que la ciudad desechaba venía a dar aquí”.

Gustavo dice que esas escombreras eran destino para todo lo demás: la comunidad fue encontrando cadáveres de personas, alguno incinerado, caballos que morían por el esfuerzo que los carretilleros les obligaban hacer como motor de la carreta; también, restos de comida que se podrían a la intemperie y atraían carroñeros. “Estos desechos eran el recurso de muchos niños que vivían acá, que no estudiaban, que no tenían acceso a la educación y entonces se iban a limpiar ladrillo para venderlo a las ferreterías y a sacar el hierro; o cuando llegaba comida empezaban a sacar lo bueno, lo metían en bolsitas y se iban por el barrio a vender. O cuando había subienda, los niños se tiraban al Cauca, sacaban pescado, lo amarraban en un palo de escoba y se iban a venderlo. Muchas veces se encontraban los huesos de los caballos en una playita del río. Muchas veces eran caballos que estaban enfermos y los deshollaban para vender la carne acá abajo”.

En julio del 2012, Gustavo fue elegido presidente de la junta de acción comunal y su gestión comenzó por tratar de sacar las escombreras del barrio y evitar que de ahí en más los carretilleros usaran los descampados como botaderos. Empezó acudiendo a los medios de comunicación locales para denunciar el grave daño ambiental que la acumulación de estos desechos causaba a la comunidad —en YouTube hay varios informes de prensa sobre este problema, emitidos hace diez años—. También le pidió a la Alcaldía soluciones prontas, por medio de derechos de petición.

En el transcurso de los dos años siguientes, la Alcaldía y la autoridad ambiental se vieron impelidas a actuar. Mientras que desarrollaban una solución definitiva, acordaron con los carretilleros que la montaña de cuatro mil metros cúbicos iba quedar funcionando de manera temporal, y que para evitar daños sobre la planta de tratamiento y el polideportivo, los escombros debían inclinarse hacia el costado de las viviendas. Una noche, un pedazo de esa montaña se derrumbó sobre la reja del polideportivo. La junta y otras personas del barrio se reunieron de urgencia, indignados y furiosos. Hubo quien propuso ponerle un petardo a los escombros que colindaban con la planta de tratamiento para que se derrumbaran hacia ese lado y forzar, ahí sí, una solución oficial. El razonamiento era: como no les importa la comunidad, seguro sí les va a importar una entidad pública.

La acción, sin embargo, fue otra menos drástica y muy efectiva: Gustavo propuso reunir a cien vecinos para que, en esa misma madrugada y a paladas, volcaran los escombros sobre la entrada principal de la planta. Al día siguiente, nadie pudo entrar a la planta y los vehículos especiales para aguas negras se quedaron encerrados. El alcalde junto con otras autoridades del gobierno local llegó sobre las diez de la mañana. En los meses siguientes, la montaña fue removida y ese espacio se convirtió en una calle adoquinada por manos de los mismos vecinos.

Fue un éxito rotundo de Gustavo como líder barrial. Pero a él todavía le hacía falta que ocurriera eso mismo con las escombreras que habían crecido sobre el dique y en el espacio que lo separa de las viviendas. Pero apenas comenzó la cadena de acciones para presionar a la Alcaldía, le llegó un mensaje amenazante: que no se le ocurriera volver a su casa, porque allá se le metían para matarlo. Gustavo se fue del barrio por dos días, mientras lograba descifrar de quién o de dónde provenía la amenaza. Uno de los líderes del sector le reveló que un grupo de carretilleros se estaban sintiendo afectados porque, sin escombreras, se les caía el negocio.

—Dejá eso quieto —le dijo este líder—. Ya limpiaste una escombrera, dejales esas de allá atrás quietas para que camellen.

Gustavo debió agachar la cabeza, a cambio de volver a su casa sin riesgo. Con las manos amarradas como presidente de la junta, optó por renunciar. Era mediados de 2014.

Hoy ya no existen las dos escombreras de la zona del dique. Fueron removidas a partir del 2015 por el Plan Jarillón de Cali, uno de los proyectos más grandes de desarrollo y cuidado ambiental implementado por el gobierno local, cuyo fin es despejar todo lo que ejerza presión sobre el dique para evitar inundaciones y avalanchas a lo largo del oriente de la ciudad.

3

Fue precisamente el dique y el espacio que lo separa de las viviendas, el lugar de otra de las transformaciones de Petecuy.

Por unos veinte años cuando menos, desde mediados de los noventa para acá, creció lo que podría ser una cuarta etapa del barrio: una invasión de chabolas levantadas sobre la corona del dique, a la que bautizaron ‘Cinta Larga’, y que con el tiempo llegó a ser una costura de casas y de negocios no menores: criaderos de marranos, de gallinas, procesadoras de reciclaje, procesadoras de concentrados para animales, caserones que alquilaban habitaciones y cosas parecidas.

Gustavo me llevó a caminar por este sector. En la corona del dique había una cerca puesta por el Plan Jarillón para evitar que las personas tentaran la invasión. Entre la cerca y la orilla del río se notaban vestigios de construcciones. Aunque ya no quedaba nada, era posible imaginar la montonera de techos y paredes que había sido aquel punto. Gustavo me contó que alguna de aquellas edificaciones había abierto, incluso, una piscina. Por pequeña que hubiera sido, se trató de un desafío al río Cauca. En las temporadas de intensa lluvia ni el dique ha sido capaz de contener el caudal y evitar inundaciones.

En la zona baja y plana del dique vi todavía viviendas artesanales —retablo, latas, plásticos—, muy cerca de las casas formales del barrio, y retiradas prudentemente del cauce del Cauca. El Plan Jarillón no las removió y sus residentes no fueron reubicados —solo fue intervenida la corona y lo que había a tres metros de distancia de la corona—. Tampoco eran abundantes, pero sí daban una idea de lo difícil que es para un gobierno y para el Estado resolver la falta de techo digno para toda la ciudadanía.

Tanto la corona como la zona baja tuvieron una bisagra en el año 2000. A partir de esa fecha este punto sirvió de asentamiento para numerosas familias de la región del Pacífico, desplazadas por el conflicto armado. Como la corona ya estaba ocupada —habitada—, estas familias levantaron sus cambuches en la zona baja. Aunque no todas, varias de ellas tenían miembros que habían participado en la guerra, gente entrenada en armas de fuego y con la cabeza templada para cometer delitos. Gustavo dice que con este vecindaje comenzaron las vacunas —extorsiones— a las tiendas y negocios de Petecuy, robos de casas, asaltos de personas a mano armada y jóvenes que se convirtieron en asesinos a sueldo. “Eran pequeños sicarios que llegaron a ser muy famosos. Pelados de 12, 13, 14 años. ‘Chapul’, ‘Juan Diablo’, entre otros que recuerdo. Mataron mucha gente dentro del barrio y por eso mismo terminaron siendo asesinados acá mismo”.

Entrado el año 2010, cuando ya Cinta Larga era una guarida inexpugnable de delincuencia, a la vez que un tugurio de pobreza absoluta, emergió allí dentro una banda de delincuencia organizada que se hizo conocer como ‘Los Buenaventureños’. Fue la normal evolución del crimen en una esquina de la ciudad desatendida por los gobiernos, gracias a la llegada de más hombres entrenados para la guerra. Esta banda tenía el respaldo de una estructura neoparamilitar conocida en el país como Los Urabeños, que para ese entonces se había hecho al control del crimen en el puerto de Buenaventura ejerciendo una violencia aterradora: fue la época en que se empezó a hablar de las casas de pique en el puerto: barracones sobre palafitos en áreas de manglar dispuestos para descuartizar personas. De hecho, la llegada de estos nuevos hombres a Cinta Larga trajo consigo esta práctica de asesinato a Petecuy y barrios cercanos.

Los Buenaventureños quisieron imponerse, con la promesa de una violencia superior, sobre las bandas locales que desde siempre se habían repartido el expendio de drogas en el sector. Esta ambición por monopolizar el negocio desató una guerra: las bandas locales unidas contra Los Buenaventureños.

Sobrevinieron las balaceras en medio de la comunidad y los homicidios repentinos en vía pública. De acuerdo al registro que la junta de acción comunal de Petecuy llevaba por su cuenta, antes del 2010 los homicidios que ocurrían en las tres etapas no eran más de diez al año. Después esa cifra se duplicó, se triplicó. En 2012, Gustavo, como presidente de la junta, registró un total de 42 homicidios. Cifra aterradora en cualquier barrio de Colombia, porque quiere decir que en las mismas calles acaecía casi un asesinato por semana, 0,8 para ser exacto. “Hubo desaparecidos y personas lesionadas de por vida, algunos en silla de ruedas, otros a quienes no les pudieron extraer las balas; alguno me dijo que la bala se le corre, se desplaza dentro del cuerpo”.

En 2013, Los Buenaventureños fueron atacados por dos frentes: de un lado, las bandas locales, que según informes de prensa les asesinaron al menos a quince miembros en menos de un mes; del otro, la policía les capturó 23 integrantes. Los operativos fueron tan intensos y violentos que Los Buenaventureños alcanzaron a tomar como rehen a un patrullero. Dos días tardó el operativo de rescate, con intercambio de disparos, sobrevuelo de helicópteros, 600 agentes con apoyo de fuerzas especiales y apoyo de la policía antidisturbios para contener a las familias de Cinta Larga, que siempre se arremolinaban en asonadas cuando a uno de estos bandidos le ponían las esposas.

En los años siguientes Los Buenaventureños fueron desarticulados; su cabecillas terminaron huyendo de Cali y varios fueron detenidos y encarcelados. Como el Plan Jarillón desmontó la invasión, los pocos hombres que quedaron vivos y sueltos perdieron su escondite y terminaron por situarse en otras partes de la ciudad o regresaron a su lugar de origen. Es posible que no todos hayan continuado como criminales. Se sabe que uno de los cinco niños masacrados en Llano Verde, en 2020, era hijo de un hombre que había integrado Los Buenaventureños.

Gustavo dice que Petecuy en la actualidad es un lugar menos violento y no solo por que ya no existen Los Buenaventureños, sino también porque el gobierno local ha hecho su trabajo. En el 2108 fue implementado un programado llamado Territorios de Inclusión y Oportunidades, Tíos. “No solamente llegaba la pavimentación de la calle, sino que llegaban los programas sociales de prevención de la violencia y de empleo público, los comedores comunitarios. Todo el barrio fue iluminado con luz blanca. Quitaron la mercurio amarilla y eso cambió un poco la percepción de la gente; se sentían más tranquilos y ya no se entraban temprano a la casa. Esa luz trajo, digamos, más confianza de estar. Se reabrió el polideportivo, los desplazados fueron reubicados y la fiscalía empezó a dar golpes contundentes acá”.

De todos modos, sigue habiendo homicidios en el barrio, “cinco o seis en un año”, dice Gustavo; sigue el expendio de drogas y el consumo, hay algunas fronteras invisibles entre cuadras, hay pandillas que preteden ser territoriales, pero nada como antes. “Antes era una cosa sanguinaria”.

4

Corrían los primeros años de la década del 2000 y sin opción ni recursos para entrar a la universidad, Gustavo se dedicó a vender chance sentado todo el día a un cajón de madera que instalaba en el andén. En las horas infinitas en que no atendía clientes, se puso a escribir una historia que terminó convirtiéndose en una novela de ciencia ficción —390 páginas a máquina manual—. Cuando no estaba en el chance, Gustavo se iba caminando, ida y vuelta, hasta la Biblioteca Departamental. Hora y media cada trayecto. Allá se perdía leyendo novela negra nacional —Jorge Franco, Medina Reyes, Santiago Gamboa, Mario Mendoza— y en algún texto de Mendoza se enteró de la existencia del Biblioburro: un campesino llamado Luis Soriano que va por los caseríos de las áridas estepas del sur del Magdalena con dos burros cargados de libros fomentando la lectura en los niños.

Tocado por la determinación de Soriano, Gustavo se dijo: “Este man hace lo que mi barrio necesita. Eso mismo debe funcionar aquí; aquí donde hay plomo y niños que no tienen acceso a la educación”. Y juntó a un grupo de amigos para conversar la idea, pero no la llevaron a cabo. Un día de lluvias en 2005, cuando el Cauca se había desbordado anegando la corona y la zona baja, las familias de Cinta Larga debieron hacinarse en la caseta de la sede comunal. El presidente de la junta le pidió a Gustavo que atendiera a esos niños, que los distrajera con actividades culturales. “Eran casi 200 niños y nosotros éramos ocho. Un man dijo que se disfrazaba de mimo, otro dijo que se montaba en zancos, otro dijo que iba a conseguir balones y un trofeo e iba a organizar un torneo de fútbol. Yo ya me consideraba escritor y me pregunté: ¿qué tiene un escritor para darle a su comunidad? ¿Cuál es la responsabilidad social mía como escritor? Y me dije: ir a leerle a esos niños y conseguir a otros para que hagamos lo mismo”. En la Biblioteca Departamental, Gustavo pidió prestados unos libros infantiles en gran formato y durante quince días seguidos fue con sus amigos a la caseta comunal para hacer lecturas en voz alta. Los niños quedaron fascinados; nunca habían tenido contacto con un libro infantil, no sabían de bibliotecas en sus casas ni en el colegio.

Nomás el río volvió a su cauce, las familias retornaron a sus casas y las lecturas en voz alta y el resto de actividades concluyeron. Dos semanas después, dos niños buscaron a Gustavo y a sus amigos para decirles o reclamarles que si se tenían que volver a inundar sus casas para que les volvieran a leer en voz alta. “Eso nos dejó pensando porque en ese entonces no había monitores culturales, no había talleristas en el barrio, nada de eso. Y sentado aquí en mi casa me dije: Ya existe el Biblioburro, debería existir otra cosa aquí. Que el libro vaya y le dé una oportunidad a esos niños; que nosotros nos apropiemos de eso y venzamos la violencia”.

Gustavo y sus amigos le botaron corriente al nombre que debía llevar un programa recurrente de lectura. Que bibliobarrio, que bibliocalle. De súbito, saltó la palabra ghetto. Y Gustavo se dijo: “Petecuy es eso: su ubicación bien atrás de la ciudad, donde no sucede nada, donde no hay una gran avenida, no hay un centro comercial, ni colegios. Acá solo llega el Estado con la policía o con el recibo de los servicios públicos. Petecuy es un ghetto. Y dije el nombre: Biblioghetto. Y nos propusimos meternos a esas calles oscuras, a esos lugares en torno a los ollas del microtráfico, para llevarles libros a los niños y enseñarles a leer”.

La primera jornada de lectura en voz alta fue el 29 de septiembre de 2005, adentro de Cinta Larga. Eran seis tutores que aparecieron sin convocar a nadie ni promocionar nada. En diez minutos había más de treinta niños. Y detrás de los niños, como matones desconfiados, 16 jóvenes con armas en la pretina. Gustavo no olvida que contó 16. “Fue con mucho culillo, pero empezamos a leer y a regalar cuadernos y a compartir los libros”. Ese día, Gustavo se dio cuenta de que los armados procedían de Buenaventura y en general de ese pacífico sur de Colombia. Y entendió que ellos sospechaban que los tutores eran informantes de la policía, que habían entrado a Cinta Larga en busca de sus nombres o sus alias.

—Hermano, aquí venimos simplemente a leerles a los niños —dijo Gustavo y luego los confrontó con el afán de defender lo que estaba haciendo—: Creemos que ellos se merecen eso, porque ustedes llegaron aquí y ni trabajo ni educación ni colegio ni nada.

—Buena esa, camarada —contestó uno de ellos. Quizás, pensó Gustavo, estos hombres tuvieran pasado guerrillero.

Al siguiente día se dirigió a la Biblioteca Departamental y sacó prestado un libro de fotografías de Buenaventura. “De alguna u otra manera me los tengo que ganar”, se dijo. En la tarde, cuando ya se habían reunido con los niños de Cinta Larga para comenzar las lecturas, Gustavo le entregó el libro a los armados:

—Panas vean, aquí un libro de fotografías de Buenaventura. Se los regalo para que lo lean y lo vean ahí.

Estos hombres se corrieron hacia atrás y comenzaron a admirar las imágenes que traían recuerdos de sus lugares queridos. Gustavo vio que se pusieron a jugar cartas y a turnarse el libro. Cada uno iba mencionando los puntos que reconocía en las fotos, que el malecón, el centro, la ruta del bus. Gustavo notó que su estrategia había funcionado. “Con eso los desarmamos. A partir de ahí fue una relación de respeto de ambas partes. Me gané una multa en la bibllioteca, pero superé la dificultad que era hacer las lecturas para los niños con esa gente empistolada encima”.

Las lecturas continuaron cada sábado, muy a pesar de que los tutores y el mismo Gustavo se preguntaban en qué momento vendrían a matarlos; cualquier cambio de la percepción que los empistolados tenían de las jornadas de lectura podía desatar un homicidio. O varios.

Con el paso de los sábados, estos jóvenes lideres detectaron que las reuniones con los niños en torno a los libros surtían un efecto pacificador. Podía ser que el acto mismo de la lectura en voz alta creara un símbolo de comprensión y sosiego que contagiaba alrededor; podia ser, también, que nadie se atrevía a cometer un acto desvergonzadamente criminal delante de los niños, como si esos rostros mocosos e inocentes fueran capaces de poner ternura donde solo había resentimiento.

La decisión de Gustavo y el grupo de tutores fue, entonces, pasar las sesiones para las mañanas del domingo. “El barrio amanecía llevado. Uno veía las bolsitas de perico en las calles, botellas de aguardiente quebradas, sangre de riñas y homicidios. Y yo dije: vamos a hacer los talleres los domingos por la mañana para desactivar eso, porque la gente frente a un niño no hace nada”.

El grupo trasladó el punto de reunión de Cinta Larga al polideportivo, porque era allá en donde los empistolados se amanecían borrachos entre colillas de basuco y con sus narices inflamadas de polvo blanco. Y funcionó: al segundo domingo el espacio se encontraba despejado y sin rastros del desenfreno. Gustavo sintió que Biblioghetto había desarrollado un poder: el de ponerle la cara a los violentos con el simple acto de la literatura.

Hasta que un domingo, un joven que huía se metió al polideportivo y se hizo detrás de los niños, cual escudo. Los empistolados iban a matarlo, pero delante de los niños y de los tutores bajaron los cañones. Biblioghetto le salvó la vida al tipo, al menos durante ese domingo, pero debió renunciar al polideportivo como lugar de reunión y volver a los sábados. “Retomamos las lecturas en las esquinas de Petecuy. No podíamos correr el riesgo de que mataran a un niño”.

5

Biblioghetto ha crecido desde entonces y su historia ha circulado. Además de varios reportajes en la prensa caleña, los periódicos de tiraje nacional le han dedicado espacio meritorio. Siempre con la excusa de la lectura, Gustavo ha realizado una larga lista de estrategias para hacer más vivible su barrio, para traerle un poco de paz a la comunidad. Me habla de la ‘Marcha del libro’, de la ‘Marcha de la solidaridad’, las lecturas de novela negra en las esquinas de Petecuy en presencia de los autores y con participación de los pandilleros. Cito la ya narrada Calle del Color y añado que en diciembre de 2012, cuando Gustavo era presidente de la junta de acción comunal, se le ocurrió convencer a los residentes de Petecuy que armaran un pesebre por cada calle del barrio, es decir, 56 pesebres, para que la guerra entre bandas no obligara a encerrarse en la navidad. “Conseguimos 56 empresas que donaran 30 regalos cada una para darlos en las novenas. Y así tuvimos el barrio alegre cada noche. Durante ese diciembre no hubo ni un solo hecho violento. Pero llegó enero y en la primera semana hubo una balacera. Ahí se dañó todo”.

No fueron pocas las veces en que la crudeza de la guerra urbana apagó las sesiones de lectura y postergó cualquier otra iniciativa de comunidad. “Ni los niños ni nosotros nos atrevíamos a reunirnos. A todos nos daba miedo”. Gustavo recuerda una día en que uno de los niños salió de Cinta Larga en plena balacera, para tocarle la puerta y prevenirlo de que no fuera a ir por allá. “Giancarlo llegó corriendo descalzo. Solamente estaba vestido con una pantaloneta. Me dijo todo angustiado: ‘No profe, están dando bala, se metieron, se metieron’. Lo vi pálido. Lo senté, le di agua y le dije que esperara. Yo escuchaba por allá en el fondo el tas tas tas”.

Entre 2010 y 2014, que Los Buenaventureños eran la banda de temer en el oriente de Cali, no eran pocas las personas que sabían que los tutores de Biblioghetto entraban a Cinta Larga como si tuvieran un pasaporte especial. La suspicacia criminal relacionaba a los literatos con los sicarios. Y Gustavo temía que si organizaba las lecturas en otra parte o las dejaba de hacer súbitamente, Los Buenaventureños creyeran que los estaban traicionando. Nunca fue fácil que la gente se convenciera de que en Biblioghetto nadie apoyaba alguna banda armada.

“Biblioghetto nació con dos propósitos: evitar hechos violentos y lograr que los espacios que tocábamos con la literatura fueran respetados y dejaran de ser escenarios de violencia. Pero había momentos en que ninguno de esos dos propósitos se cumplía y nos tocaba parar. Era mucho más fuerte la violencia. Uno tenía que ser consciente de que frente a ese problema no teníamos la solución”.

Alguna mañana del 2014, el escritor Mario Mendoza visitó Petecuy, compartió unas horas con los niños y los tutores, y trató de alimentarles el fervor por la literatura. Fue una época en que Gustavo hacía las lecturas dentro de una pequeña caseta al pie de la escombrera del dique en la que había situado dos estanterías metálicas con unos cuantos libros y, en la pared, una cartelera escrita a mano.

“Estoy convencido de esa miserable caseta al lado del basurero es uno de los lugares más impactantes que he conocido en el mundo entero, unos pequeños metros cuadrados donde la humanidad se está jugando lo fundamental: si aún tiene algo de humano”, escribió Mendoza tras esa visita. “No me cabe la menor duda de que ese rincón es una pasadizo a otro mundo, un agujero de gusano, una puerta que nos comunica a todos con lo mejor que hay en nosotros mismos. Si esa ínfima biblioteca es demolida, o se hunde en la desidia, o desaparece, una parte de nosotros, quizás la mejor, morirá para siempre”.

Esa caseta ya no existe porque su demolición hizo parte de las obras de protección del dique. Pero Biblioghetto no murió con esos ladrillos. Hoy, tras una larga temporada en que Gustavo y sus compañeros de viaje literario han permanecido a la espera, están cerca de recibir en donación una casa de tres plantas dentro del barrio para convertirla en la biblioteca. Gustavo me dice que no sabe todavía cómo la van a mantener —servicios, aseo, personal de atención, etc—, pero que ya encontrará la manera. Lo importante es que tantos años después de creado, Biblioghetto será un sitio bajo techo, un recinto propio de libros, cultura y ciudadanía, un rincón de referencia para Cali y la materialización de una pequeña revolución para la comunidad.

CODA

En este caso, como en muy pocos más de los que he reporteado en el país, el final no es funesto ni pesimista. Nadie de Biblioghetto ha dejado las actividades literarias por amenazas de muerte o intimidaciones; ninguno de sus integrantes ha sido asesinado por el hecho de llevar libros a los niños más desposeídos.

Gustavo Gutiérrez no ha sido violentado ni humillado por ser el líder barrial que trajo arte y fantasía a las calles de Petecuy. En cambio, es el hombre que se ha convertido en un emisario de la cultura indispensable para Cali. Su labor ha escalado y ahora se desempeña en la red de bibliotecas públicas de la ciudad acompañado por varios de los que empezaron con él aquellas lecturas entre los escombros y la miseria, sin nada en las manos más que su voluntad.