El león era ahora un cordero

Texto

Tatiana Velásquez Osorio

Ilustración

Fernanda Otálvaro

Agosto 16 de 2021

Compartir

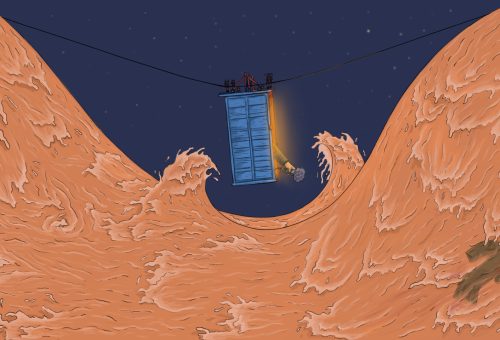

El león era ahora un cordero

La bestia que el papá lleva adentro. Las mil caras que la mamá se inventa para soslayar su miseria. Las tres niñas que miran su vida como un relato de televisión. Y una de ellas recuerda hoy como forma de liberar el presente.

La historia real de una familia como cualquier otra.

Una de las maneras que Yenny encontraba para divertirse a costa de mamá consistía en llamarla ¡Anaaaaa María! Al escucharla, mamá se transformaba en la prisa de pies descalzos retumbando en golpes secos. Llegaba al cuarto con el aliento cortado y la piel recogida en el entrecejo. Usualmente nos tratábamos de usted: tutear era de gomelos; pero cuando enfurecía, mamá gritaba con un fraseo paisa que acentuaba la ira.

—Que no me digás así, hijueputa, ¡que no me digás así!—. Los dientes apretados deshilachaban las palabras. Luego, los puños hacían blanco en la espalda de Yenny, quien, indemne, era una sola carcajada. —Que me llamo Angélica, respetáme, hijueputa —ladraba, antes de desaparecer en el pasillo que desembocaba al apartamento de Polín.

Es muy difícil saber a ciencia cierta cualquier cosa sobre ella. Siempre contaba una historia distinta para responder mis preguntas por sus continuos cambios de identidad. Al principio, creí que había hecho algo malo: participar en un asesinato o robar alguna cosa de verdadero valor. Pero, no le descubrí delitos graves más allá de sacar mercancía fiada, justo antes de marcharse a otros pueblos con sus corotos, a los cacharreros que pasaban empujando carretas, o emborrachar a los clientes hasta hacerles aflojar la clave de la cuenta bancaria. Con los años llegué a la conclusión de que sus nombres eran máscaras: Ana le parecía nombre de vieja, tal vez le pesara un resentimiento con su abuela materna, también llamada así. Además, cuando le preguntaban el nombre, decía Angélica con tono de madame de vereda. Su manía de usurpar o suplantar también la ejercería sobre mí.

Antes de Arley, otros le pagaron mal. Eber, un bigotudo larguirucho, a media noche irrumpía borracho en casa. La llenaba de morados. Lo celos le hacían creer —tal vez con razón— que en su ausencia mamá se enmozaba. Con el genio sereno y la botella lejos, mutaba a un ser irreconocible: entonces devorabamos comida china entre mimos paternales. El romance fue corto: él desapareció y ella duró un tiempo atragantándose con el abandono. En ese momento, conoció el licor: se hundió hasta el punto que se nos borró de la memoria cómo se veía sobria. Fue el tiempo en que empezó a fundírsele el cerebro. El amor no la unía a Eber, sí la necesidad: alimentar tres bocas no era sencillo: el arriendo, las cuentas, el cuidado.

En su debut en la prostitución, mamá fue un hit: esbelta, muy orgullosa de sus piernas firmes. Usaba shorts que ella misma confeccionaba con pantalones viejos. A pesar de su metro y medio de estatura, la veía gigante. A veces lucía un vestido rosa de flores que llegó en uno de los bultos de ropa regalada. Capturaba las miradas de todos cuando salíamos a la calle. En una época su contoneo despertó silbidos. Era consciente de sus encantos. Al estar en presencia de algún macho se acomodaba el cabello y rozaba con su mano la parte baja de las nalgas, ademán extraño, pero coqueto.

En el tiempo de Eber vivíamos en Armenia, en La Brasilia, un barrio que desapareció tras el terremoto. El dinero alcanzaba solo para el colegio de Yenny, las otras quedábamos encerradas. Pasado el llanto de los primeros minutos a solas, los diez metros cuadrados del apartamento eran la pista de nuestros correteos. Brincábamos sobre las camas hasta quebrarles las tablas. Nos parecía que eran artefactos de diversión permanente, como los de los niños de las televentas gringas. La televisión fue una madre sustituta la primera parte de nuestras vidas.

Mamá empezó a pagarle a Martha, una anciana malhumorada que vivía en la cuadra del frente, para que viniera a echarnos un ojito, y a servirnos los alimentos: arroz con salchichón y salsa de tomate, cuando más. Aguapanela negra en las vacas flacas. ¿Y en las gordas? Unas gotas de leche o unas cucharadas de Klim. En una ocasión, Choper y yo tapamos el sifón de la ducha con un trapo, vaciamos ahí los orines acumulados en el balde la noche anterior. Era nuestra piscina térmica. Al principio el miao huele a caldo de gallina, al acostumbrarse el olfarto, solo es agua de color. Abríamos y cerrábamos las piernas como una tijera para generar olas que chocaban contra el zócalo. Estuvimos horas ahí. Hasta que llegó Martha. Nos sacó a empujones y nos tildó de degeneradas. Hervía de la rabia: tendría que limpiar toda esa porquería. Justo en ese momento, mientras la señora gritaba hasta quedar morada, la ausencia de mamá me pareció una sanguijuela que me succionaba el ombligo desde adentro. Anhelé que estuviera en casa para llorar en su pecho, como hacía cuando mis hermanas me molestaban. Me rascaba el cuero cabelludo entre el pelo enredado mientras hablaba con las vecinas, sentada al borde del andén. Me adormecía el ¡Bum, Bum! de la voz adentro de su pecho.

En las tardes, la vieja traía a nuestro cuarto a Diana, su única hija. Se quedaban con nosotras hasta más o menos las nueve de la noche. Diana tenía poco menos de 18, cabello abundante, largo y negro. Corpulenta, irónicamente dulce, y con el brillo permanente de una sonrisa. Ella sabía de nuestro brinca-brinca. Nos invitaba a jugar en la cama desfondada. Choper y bailábamos al son de su canto, el de Diana:

¡Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo…!

Subía y bajaba los tonos, sin quitarnos la mirada. Movía el cuerpo como robot y, de vez en cuando, trazaba una O con la cabellera. Las bailarinas repetíamos las últimas sílabas de cada verso, tomábamos aire en los intermedios. Nuestras distracciones le permitían abalanzarse sobre nosotras y empujarnos con fuerza contra el colchón desnudo. Los cuerpos no rebotaban; se hundían en el algodón mancillado. La euforia y los nervios me poseían, el trance. La mamá de Diana no soportaba el alboroto más de diez minutos, pero eran minutos de gloria. Recuerdo el dolor en el estómago. Todavía conservo esa disposición al juego infantil, a las chanzas pesadas que casi nadie soporta. Nunca vi a alguien mayor tomarse tan en serio el juego como lo hacía Diana. Ella no lo supo, pero su presencia nos hacía soñar que todo lo vivido era solo un mal tiempo, que se podía reír hasta el llanto, y que esa era la vida no más.

En La Brasilia jugábamos los sábados con los niños de la cuadra; estudiaban toda la semana y Martha nos prohibía salir en las tardes. Los días que sí, mamá nos daba dinero para comprar dulces. Yo compraba chicles y chicles, los desempacaba y me los metía todos a la boca para formar una goma enorme, me dolía la mandíbula de tanto masticar. Con las niñas armábamos cocinas y habitaciones para las barbies, las vestíamos con retazos de tela, tocarlas desnudas nos daba cosquilla. Se me ocurría que el chicle podía servir para hacerles la ropa interior. De ese lugar recuerdo mucho a Goyo, un morenito de más o menos 12 años, que cambiaba sus carros por muñecas. Tenía rasgos brasileros: ojos grandes color miel, cabello casi rubio, orejón y carisucio. Hablaba mucho. A Goyo se le murió su hermano mayor, de 16 años: le gustaba treparse a escondidas en la parte de atrás de los carros de carga que salían de Calarcá, para que lo llevaran hasta el alto de La Línea, así se iba y así regresaba. Un día ya no lo vimos más. Una tractomula que venía justo detrás del camión en el que estaba colgado perdió los frenos. Goyo contaba ese suceso reciente con voz de narrador de cine, al menos a mí me lo parecía, aunque yo no había visto muchas películas. En cualquier caso, era una voz extraordinaria, dramática, acompañada de gestos, ademanes delicados y nada de lágrimas.

Fueron días más o menos alegres hasta que apareció Alberto, nuestro padre. Empezó a pedirle a mamá que lo dejara vernos. Le traía flores. Le decía que si volvían todo iba a ser diferente, tal cual ella le diría a Arley años después. Ana lo dejó entrar a la casa y sus visitas empezaron a ser constantes. Se dejaba cortejar, no tenía voluntad para decir “No” ni a él ni a otro con el mismo discurso. Hacía meses que no lo veíamos. Siempre fue delgado, pero esta vez era una larga calavera con bigote del siglo XIX. Los ojos hundidos y guedejas de pelo quemado colgándole en la parte trasera del cuello. Nos había dejado porque estaba enredado con otra mujer.

Por los días en que él se había ido, vivíamos en un caserío invasor ubicado detrás del terminal. Todavía está ahí. Un salón grande con lavadero interno y baño era todo lo que teníamos. La cocina la improvisamos con una mesa de tabla. Un fogón impregnaba de petróleo el arroz. Yenny nos cuidaba. Permanecíamos las tres solas mientras Alberto vendía las empanadas que él mismo preparaba, y mamá limpiaba una casa, cerca del centro de la ciudad. Cada jornada él debía traer lo del diario, lo ganado por ella apenas alcanzaba para el arriendo y los servicios. Mamá regresaba al finalizar la tarde. A las siete de la noche la comida estaba servida. Si no lo esperábamos, Alberto tiraba las cosas al piso, las lanzaba contra las paredes. Decía que debíamos comer reunidos, en familia. Pero algunas veces no llegaba a la hora acordada, aparecía al día siguiente, ebrio, sin plata. La última vez lo vimos atravesar la puerta a las diez de la noche. Ana había escuchado rumores de sus andanzas con una chica rubia recién llegada a la zona. Le reclamaba, pero casi siempre sus gritos se estrellaban contra los oídos sordos. Mamá rayaba en lo enfermizo: por ejemplo, lo acusaba de mirar más de la cuenta a su propia hermana, Piedad. Fue la única tía paterna que conocimos.

Esta vez lo de la rubia era de conocimiento público. Resolvimos comer sin él. Mamá alegaba, repasaba en voz alta lo que iba a decir. Yo andaba por los cinco años. El arroz me tallaba en la garganta, bajaba como por un tubo de alcantarilla y me enmugraba las tripas. Hacía fuerza para no llorar. Oculté el temblor en las manos, movía la cuchara cuando nadie me veía. Escuchamos pasos en la escalera. Alberto no llegó ebrio, pero olía a licor. Ana yacía en la cama. Lo miraba con ganas de escupirlo. No la dejó hablar. Se abalanzó sobre ella. Con una mano la tomó del cabello, las venas tensas en el brazo. Cuando la sometió, le dio puñetazos en la cara hasta reventarle la nariz y la boca. La jaloneaba de un lado a otro, y le gritaba:

—¿Vas a empezar con la lora tuya, maricona?, ¿sí?, ¿sí? ¿Te querés morir o qué? Porque si te querés morir hijueputa, no es sino que digás y te mato ya mismo.

La llevó arrastras hasta el lavadero. Ana le agarró las manos para aflojarlas de su cuello. La sangre en su cara era una cascada. Choper y Yenny se agazaparon en un rincón con la cara entre las rodillas. No podíamos llorar, estaba prohibido. Al oírnos, Alberto se enfurecía. Pero ese día no me pude contener más. Empecé a gritar cuando vi que sumergió la cabeza de mamá en el tanque y la dejó ahí unos segundos, contorsionando el cuerpo. Las piernas de ella, salpicadas de sangre. Una sensación de ahogo me viene a cada tanto, desde entonces. Pánico es ahogarse con la levedad del aire. ¿Quería matarla? Le sacaba la cabeza del agua. Gritos de ambos. La volvía a hundir con más fuerza, como si quisiera martillar el fondo con su frente, hasta que ella se le desgonzó en los brazos. Yo estaba pálida, sin fuerza para gritar. Mamá era un pájaro con las alas húmedas. Desde sus cuartos, los vecinos escuchaban el aleteo. Un silencio cortaba el aire en las escaleras. Los delirios de este lado eran costumbre.

Sudó arrastrando el cuerpo hasta la cama. A ella se le hundía el pecho al respirar.

—¡Traiga algo para soplarla! ¿No ve que se está yendo? ¡Y alcohol! —le ordenó a Yenny que estaba parada como una momia descalza junto a la cama. Y como quien justifica lo obvio a tres extraterrestres, agregó—: A ella siempre le da esto. —Mamá exhaló algo parecido a un eructo. Yenny corrió a la cocina a traer la tapa de la olla más grande—. Ya, mi amor, ya. —El león era ahora un cordero—. ¿Si ve? Usted me saca la ira, me descontrola, en vez de quedarse callada, así como está ahora —le susurraba mientras retiraba uno a uno los pelos de la frente—. Respire, tranquila; respire profundo.

Le sopló la cara, peinó con ternura los cabellos. Cuando ella respiró mejor, la cubrió con la colcha. Encendió el televisor.

—Princesa. —Se refería a Yenny—. Tráigame la comida y ya no sople más a su mamá que no la deja descansar —agregó. Siguió un silencio que duró meses, hasta que fue a buscarnos a La Brasilia. Me senté en el suelo, frente a la cama en la que estaba el globo que era mamá. Mientras se inflaba y desinflaba, emitía un sonido de carrocería a punto de fundirse. Por un momento todo entró en una quietud que pudo durar años. Casi estuve segura de que en el grifo ya no correría el agua. Solo los animales que rondaban la lámpara en el techo seguían el vuelo circular. En la calle, los pelaos hacían rugir las motocicletas. Una voz: ¡Regálame otra vuelta, Rambo!

Levantó los párpados. Unas venas rojas formaron caminos en la zona blanca de sus ojos. Me exalté, cómo si ella me hubiese visto hacer algo indebido. Yenny y Choper miraban la televisión desde la parte inferior de la otra cama. A Choper le colgaba el labio inferior; le brillaba con la baba. Mamá me hizo un gesto con la boca para que acudiera a su regazo.

Las voces en la pantalla se convirtieron en poco tiempo en las de unas marionetas diminutas que concebí en el sueño: una mujer gorda que tejía una figura invisible con lana azul y un hombrecillo sentado a su lado en una poltrona beige que permanecía en equilibrio sobre un hilo tensado por unas manos. A veces veía el espaldar de la poltrona y las cabezas apenas se asomaban por el borde superior; otras, podía distinguir perfectamente sus cuerpos, los zapatos imantados traídos hacia el vacío. Todo parecía una película proyectada por dos cámaras, ubicada cada una en un extremo de lo que parecía un espacio infinito color beige también.

Mientras hablaban, un presentimiento me iba creciendo en el pecho como una bomba. Algo flotaba en el ambiente, un aire de terremoto. El hombre comenzaba a decirle cosas incomprensibles a la mujer. Ella no despegaba sus ojos de los hilos; por la forma de sus mejillas se podía adivinar una sonrisa. El tono de la voz masculina iba aumentando el volumen hasta exaltar a la mujer. De repente, ella abría una boca enorme de la cuál brotaba un tornado. Las dos voces se unían en un grito. Con el aumento del volumen el torbellino creció hasta convertir aquel espacio en formas incomprensibles que giraban a toda velocidad. Lo absorbió todo, incluyéndome. El sueño siguió manifestándose durante años. Cuando estaba despierta me venía el pánico al recordarlo.

Al día siguiente, nos enteramos de que Alberto se había llevado sus cosas. Mamá tuvo que pedirle a una amiga que nos alimentara unos días. La mujer nos pasaba los platos con caldo por la ventana. Cuando mamá se ausentaba semanas, el caldo traía impregnada la afujia y la pereza. Después nos marchamos a la Brasilia.

En el barrio corrió el rumor de que alguna mafia estaba robándose las niñas. Las vecinas traían al andén nombres y matanzas. Empezó a esparcirse el miedo, nadie salía a jugar, las barbies quedaron atrás. No sé por qué esas cosas no lograron infundirme temor, tal vez porque, pese a los comentarios, nadie desaparecía. Sin embargo, ver a Alberto otra vez, dormido junto a mamá, me daba la sensación de que nos habían instalado un torpedo en la casa y que, más temprano que tarde, todo iba a volver a estallar.