Bombones en el billar

Texto

Juan Miguel Álvarez

Ilustración

Angélica Correa Osorio

Febrero 27 de 2022

Compartir

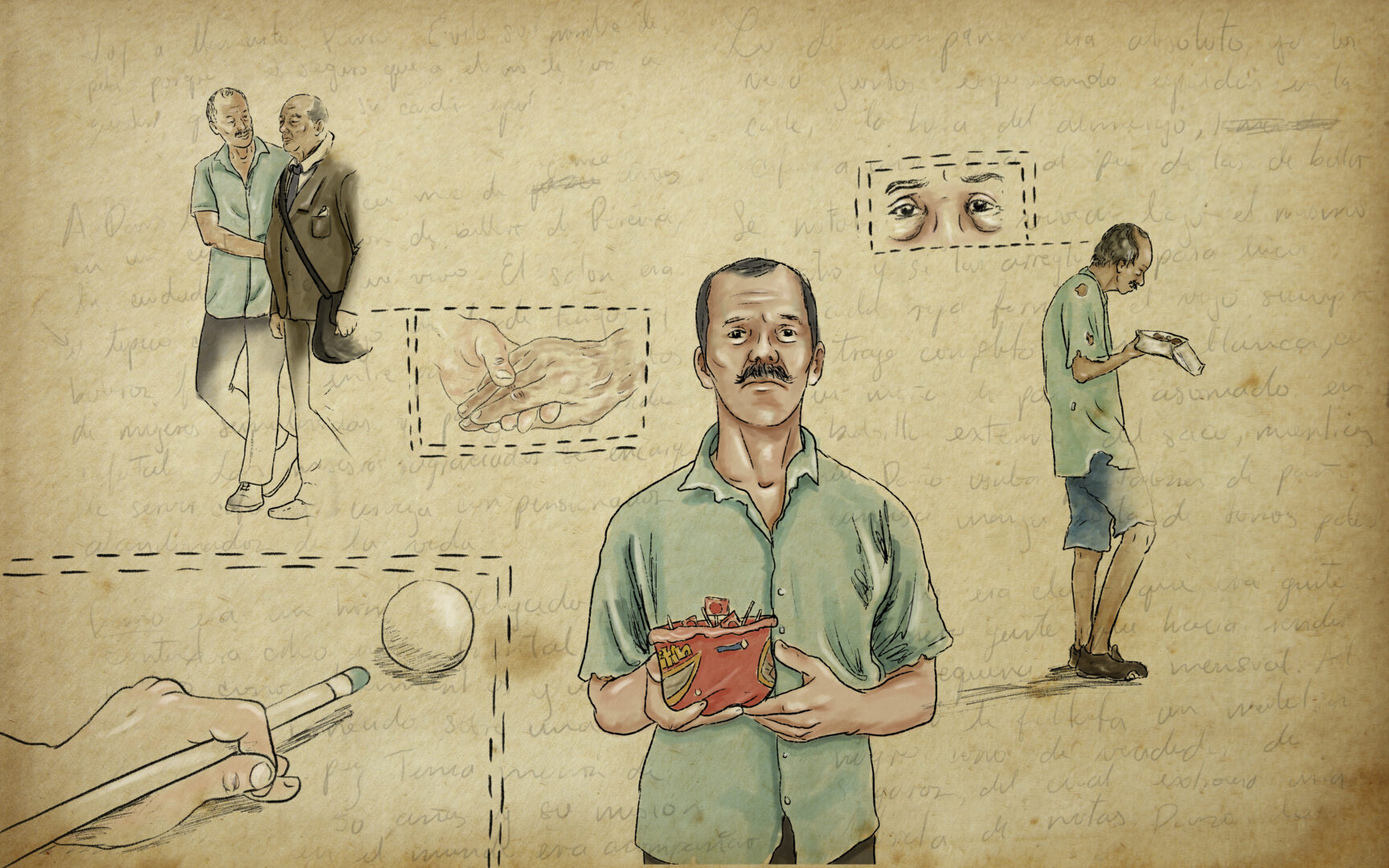

Bombones en el billar

Darío entraba al billar y aguardaba el instante en el que yo dejara de tacar para acercarse a mí. No siempre le daba billetes; había veces en las que apenas le pasaba monedas exactas; yo esperaba que eso le quitara las ganas de enfocarse solo en mí. Transcurridas unas semanas, dejó de sentarse al lado mío para hacerse a una silla alejada. Se limitaba a mirarme en silencio con su bolsa de bombones abierta sobre sus piernas juntas.

Voy a llamarlo Darío. Evito su nombre de pila porque es seguro que a él no le va a gustar que narre su caída aquí.

A Darío lo conocí hace más de quince años en un céntrico salón de billar de Pereira, la ciudad en la que vivo. El salón era el típico cuadro añejo en donde tangos y boleros flotaban entre paredes con retratos de mujeres semidesnudas y paisajes de floridos cafetales. Las meseras agraciadas se encargaban de servir café y cerveza y coquetear con pensionados abandonados de la vida.

Darío era un hombre delgado por contextura, calvo en el frontal, ojos negros como chambimbes y un mostacho torneado sobre una boca de pez. Tenía menos de 50 años y su misión en el mundo era acompañar a su papá quien, para ese entonces, debía ser octogenario. Lo de acompañar era absoluto: yo los veía juntos esquivando espaldas en la calle, a la hora del almuerzo, tomando café a una mesa al pie de las de billar. Se notaba que vivían bajo el mismo techo y se las arreglaban para lucir delicada ropa formal: el viejo siempre de traje completo, camisa blanca, corbata y un moño de pañuelo asomado en el bolsillo externo del saco, mientras que Darío usaba pantalones de paño y camisas manga corta de tonos pálidos.

Para mí era claro que eran gente sin dinero, gente que hacía rendir una pequeña suma mensual. Al viejo no le faltaba un maletín negro como de vendedor de seguros, del cual extraía una libreta de notas. Darío le corría la silla, le ayudaba a sentarse, lo tomaba del codo para llevarlo hasta la puerta del baño.

Yo me veía en esa misma escena. No hacía mucho, mi papá había enviudado de mi mamá y para que la soledad de los 73 años no le pesara como costal de cemento yo me había encargado de acompañarlo el día completo: desayuno, almuerzo y comida juntos, tardes de escritura juntos, tardes de billar juntos. Alguna vez vi que mi papá y el de Darío se saludaron con una sonrisa de caja dental, cruzaron unas cuantas palabras y al cabo comprendí que se distinguían de antes porque el viejo, según entendí, vivía en una calle en la que mi papá había pasado parte de su infancia y ambos compartían recuerdos del lugar y de los vecinos.

Aquella calle podía ser el margen del centro de la ciudad y por alguna razón varias de sus viejas casonas de bahareque con patio interior no habían sido demolidas para darle paso a torres de apartamentos y oficinas. Siempre que mi papá y yo cruzábamos por ahí en carro, mi papá señalaba la más esmirriada de esas casas para recordarme una y otra vez que allí él había vivido parte de su infancia. Lo que nunca le pregunté fue por la casa del viejo y Darío, quizá, porque no sentía ningún interés por ellos.

Pasó un tiempo. Calculo que cinco o seis años. Días durante los cuales yo me había mudado a Bogotá. Al retornar a Pereira, volví a frecuentar aquel salón de billar y una tarde vi entrar a Darío sin su viejo. La delicadez de su ropa había desaparecido y, en lugar de paño, sus piernas habitaban pantalones de alguna tela raída. El borde de las mangas de la camisa se notaba mordisqueado por miles de lavadas. Su rostro era el mismo, como si no hubiera envejecido, pero los ojos se habían tornado esquivos y puntiagudos. Su mirada escrutaba persona a persona. En la mano traía una bolsa de bombones de semáforo. Me saludó por mi nombre y se sentó al lado de la mesa en la que yo estaba jugando. Silencioso, solo esperaba el momento de pedirme ayuda. Que le comprara un bombón, su única manera de sobrevivencia. Le di un billete y sonrió de gratitud.

Esta escena duró varias semanas. Darío entraba al billar y aguardaba el instante en el que yo dejara de tacar para acercarse a mí. No siempre le daba billetes; había veces en las que apenas le pasaba monedas exactas; yo esperaba que eso le quitara las ganas de enfocarse solo en mí. Transcurridas unas semanas, dejó de sentarse al lado mío para hacerse a una silla alejada. Se limitaba a mirarme en silencio con su bolsa de bombones abierta sobre sus piernas juntas. Nunca le pregunté por su viejo, pero era obvio que había muerto y que Darío se había quedado en la más extrema orfandad: sin guía ni destino ni oficio ni motivación.

Pasaron otros cinco años en los que no volví a verlo porque dejó de ir al salón de billar. Nunca pregunté por él, entre otras cosas, porque su ausencia no era tema de nadie. Nunca escuché que alguien lo extrañara. No imaginé, siquiera, que alguien lo recordara.

Hasta que hace muy poco, diciembre de 2021, fui a tacar carambolas en un salón nuevo cuya clientela se compone de billaristas ocasionales tipo profesor universitario y desocupados crónicos tipo periodista independiente. En algún momento noté que alguien se sentó en las sillas junto a la mesa en la que yo estaba jugando. Decía cosas entre dientes y trataba de hacerse notar. Yo lo miraba de reojo sin prestarle atención y no tenía idea de quién se trataba.

A la hora de pagar la cuenta, en el enredo de piernas y bolsillos al pie del mostrador, escuché que alguien me hablaba por mi nombre. Levanté la cabeza y reconocí a Darío, era quien había estado merodeando mi mesa de billar. Su aspecto ya era el de un derrotado por la indigencia, con el rostro lastimado y en cicatrices, las ojeras como dos montículos sobre los pómulos, el bigote tratado a machetazos y sus manos curtidas de suciedad.

—¿Ganó, Miguel? —me preguntó lanzándome una mirada reclamante, como si no me perdonara que no lo hubiera reconocido o saludado por su nombre. Detallé su camiseta agujereada, dos lánguidas pantorrillas por fuera de una bermuda de playa y los zapatos rotos. Un mesero le pasó una caja de comida. Darío la tomó con las dos manos, agradecido, y bajó a toda prisa las gradas que separan el salón de la calle. La puerta se cerró tras él.