Nevaldo Perea: un campesino del Atrato que cuida la vida

Texto

Juan Miguel Álvarez

Ilustración

Angélica Correa Osorio

Julio 10 de 2020

Compartir

Nevaldo Perea:

un campesino del Atrato que cuida la vida

Nacer y habitar en la selva. Oponerse a la tala de los árboles. Confrontar a los fusiles. Hacer comunidad. La vida en la cuenca media del río Atrato ha sido una sola lucha cotidiana. La de Nevaldo es la historia excepcional de un líder campesino.

Nevaldo me cuenta la muerte de dos de sus hijos. Uno en 2014, de nombre Wilfer, que vivía de carretear gente en su moto. “Mototaxista” o “rapimotero”, como le quieran decir. Una noche quedó en recoger a su esposa luego de terminar el viaje de una pasajera, pero como no llegaba y no llegaba, la esposa lo telefoneó. “Esperate que me salió otra carrerita”, dijo. Esa carrerita nunca terminó. Cuando ella lo volvió a llamar, el celular sonó apagado.

—Desde ese día, hermano, no hay razón de Wilfer —me dice Nevaldo—. Nadie sabe. Y eso pasó aquí, en estas calles de Quibdó.

Al otro hijo se lo mataron en 2005. Se llamaba Élmer y quería estudiar biología en la universidad. Nevaldo con su familia se había instalado en Quibdó con el propósito de que alguno de sus hijos —tenía doce con dos mujeres— lograra graduarse de alguna carrera. Para él sería el mayor logro de su familia y un orgullo como papá, pero no contaba con un empleo fijo y no tenía el dinero para costear las matrículas de ninguno. Convinieron, entonces, que Élmer se fuera para la parcela familiar en Punta de Ocaidó. Allá cortaría un árbol de madera fina para venderla y traerse la plata. Suficiente para pagar su ingreso a la universidad y el de varios de sus hermanos.

Ya en Punta de Ocaidó, una comandante de las Farc conocida con el alias de Amparo le salió al paso a Élmer acusándolo de ser “soldado campesino”, esto es, un civil entrenado por el ejército para hacerle inteligencia a los grupos armados ilegales. Élmer juró que no era eso ni estaba relacionado con la fuerza pública. Nada valió contra el señalamiento. Las Farc lo fusilaron casi de inmediato.

—¿De dónde se inventó ese cuento? —dice Nevaldo—. No sé. Pero esa fue la razón que Amparo le dio a la comunidad: que lo habían ajusticiado porque era un espía del Estado.

La organización campesina regional conocida bajo del acrónimo de Cocomacia y la Diócesis de Quibdó repudiaron el crimen. En el comunicado remarcaron la “arbitrariedad total de los responsables y la arrogancia de los comandantes que no están dispuestos a reconocer este error fatal de las Farc”.

—Fue muy triste, uno que cría a estos pelaos y que compartía todo con ellos, hasta los calzoncillos cuando estábamos muy pobres, sabe que Élmer no fue nada de eso que lo acusaron.

Nevaldo me muestra los retratos de estos dos hijos asesinados. Wilfer de 25 años y Elmer de 21. El de Élmer también permanece colgado en una pared de la catedral de Quibdó junto con el de otras víctimas del conflicto armado en el Pacífico colombiano. Nevaldo siempre sonríe para hablar: su tablero dental, blanco pescado, refulge entre su rostro negro y carnudo. Pero ahora, tras recordar los dos crímenes, apaga la sonrisa y se deja ver amilanado.

—Me ha tocado muy duro. Estoy vivo de pura chepa.

Nevaldo Perea es uno de los líderes sociales más respetados por las comunidades negras del país. Su desempeño en la organización campesina afrocolombiana suma no menos de cuarenta años. En toda la región de la cuenca media del Atrato —una amplia zona del Chocó y Antioquia—, ha sido una influencia determinante para las comunidades. Hoy, a punto de cumplir 70 años, Nevaldo es fuente de consulta por parte de los líderes más jóvenes. Su palabra es considerada la voz de un viejo sabio.

Lo jodido es que este papel le ha costado intimidaciones, amenazas, agresiones y asilos temporales. Él considera que haber sobrevivido a esta suma de violencias es casi un milagro. “Arriba de Dios no vive nadie” se repite como mantra y admite que de no haber sido por el proceso de paz con las Farc, él y otros líderes del Atrato ya no estarían aquí.

—En la Cocomacia hubo un grupito de líderes que nos dedicamos a joderle la vida a las Farc. Si no es por ese proceso, hubiera llegado el día en que nos matan.

***

Nacido al norte del Chocó, en la región del Darién, Nevaldo se radicó con su mamá en la cuenca media del Atrato, exactamente en un lugar llamado Punta de Ocaidó. Este caserío, que hoy tiene unas treinta viviendas, es la vereda más alejada y recóndita del municipio de Urrao, en el suroeste antioqueño. Queda en el cruce entre los ríos Ocaidó y Arquía. Para entrar hasta allá hay dos rutas solo aptas para lugareños y expedicionarios. A lomo de caballo o de mula desde el casco urbano de Urrao en descolgada por la masa de bosque tropical de la vertiente occidental de la cordillera occidental, hasta tocar la zona plana de la selva del río Arquía, tributario del Atrato. No menos de tres días de viaje. Aunque Nevaldo me cuenta que en su niñez este trayecto solo podía hacerlo a pie porque ni él ni casi nadie de su comunidad contaba con bestias para ensillar.

—Uno engordaba cinco o seis cerdos, y cogía para Urrao. Eran ocho días caminando y esos animales llegaban flacos. Allá los pagaban a lo que les daba la gana.

La otra ruta es conectando ríos.

A dos horas aguas debajo de Quibdó queda Tagachí, un caserío de pescadores en el que los curas misioneros claretianos poseen una cabaña desde finales de los años setenta. Al frente de Tagachí, sobre la margen derecha del Atrato, desemboca el río Arquía. Para llegar a la comunidad de Nevaldo, hay que remontar casi todo este tributario. Unos ochenta kilómetros de meandros con desigual profundidad. Al comienzo, luego de la desembocadura, el Arquía es un afluente insondable y silencioso, hondísimo y potente. Pero una hora larga aguas arriba ya es un río de borrascas próximo a la montaña, con playas de roca y pantano, y troncos arrancados de raíz. Llega el punto en que el nivel del agua no supera las rodillas. Así que el resto del trayecto toca hacerlo por senderos trazados entre el bosque. Unas cuatro horas a lomo de bestia.

En esta zona la violencia ha sido un relato seminal, porque desde comienzo del siglo XX ha sido la casa de combatientes de la Guerra de los Mil Días y de la violencia partidista tras el magnicidio de Gaitán. El mismo padrastro de Nevaldo en Punta de Ocaidó fue alias Muralla, un campesino negro que hizo parte de los bandoleros liberales que medraron en el suroeste de Antioquia a mediados de los años cincuenta.

Más tarde, ya en los años setenta, las guerrillas dejaron ver sus fusiles en el Arquía.

—Yo a las Farc las distingo desde que vestían de uniforme caqui —me dice Nevaldo—. Yo estaba muy muchacho.

Es decir, antes de la Sexta Conferencia que las Farc celebró en 1978 porque en aquella reunión sus máximos comandantes determinaron convertir a la guerrillerada en un “ejército popular”, para lo cual les resultaba imperioso reemplazar el uniforme tipo safari, que los asemejaba a la policía rural de la época, por el camuflado de rigor militar.

Hacia finales de los años ochenta una escuadra del Ejército Popular de Liberación (Epl) se internó en esta selva, en retirada de la región del Urabá donde estaban siendo aniquilados por las Farc, los paramilitares y la fuerza pública. Quizás en el Arquía creyeron que podían fortalecerse fisurando la unidad de la organización social —que apenas empezaba— para captar líderes y familias completas. Su artimaña fue vender la idea de que los curas misioneros, por ser extranjeros —alemanes, principalmente—, habían venido a estas selvas para someter a los campesinos y apoderarse de sus tierras. Los negros de las comunidades que les estuvieran ayudando debían ser ajusticiados y Nevaldo era uno de ellos.

***

La lucha tutelar de los campesinos negros del pacífico colombiano fue la protección y pertenencia de los recursos naturales. Sobre todo, para evitar el desmantelamiento de los bosques y la extracción de maderas finas. La ley de reserva forestal en pie desde 1959 consideraba que estas tierras —de la frontera con Ecuador hasta la frontera con Panamá— eran baldíos que el Estado podía aprovechar a conveniencia otorgando concesiones de explotación a particulares, sin importar que allí viviera, ancestralmente, la mayoría de la población afrocolombiana.

En una entrevista a Colombia Plural, Nevaldo contó que él, como tantos otros, fue obrero de compañías madereras para abrir trochas hacia los bosques del río Arquía. Y un día comprendió que esa devastación no se transformaba en desarrollo. “No había salud, no había medios de transporte, sólo cada tres o cuatro años veíamos la caravana de políticos en bote visitando las comunidades, luego desaparecían”. Los curas repartieron unas cartillas que enseñaban que la tala industrial acababa con los ecosistemas y que si no la detenían peligraba la supervivencia de los pueblos afrocolombianos. “La cartilla mostraba cómo las aves comenzaban a volar, a volar, a volar, y sólo encontraban dónde posarse en las trozas de madera que habían sido cortadas: fue el detonante, la rabia que nos dio con Maderas del Darién”.

Gracias a los curas, los campesinos de las comunidades bien adentradas en la selva comprendieron que la tierra que habitaban era suya, la herencia de los mayores luego de liberarse de la esclavitud. Por ser suya, el Estado debía reconocerles la pertenencia mediante la titulación y debía tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el enfoque del desarrollo. Mejor dicho: los curas le hicieron ver a los pueblos del Pacífico colombiano que si no se organizaban para reclamar derechos fundamentales, el Estado no se los iba a conceder así no más.

Aunque las juntas de acción comunal —en el campo, juntas de acción veredal— ya habían sido creadas por ley, las comunidades negras no encontraban en esta figura la posibilidad real de tomar decisiones sobre el destino de su territorio. En regiones del país en las que los campesinos —ya negros, ya mestizos— fueran dueños titulados de sus tierras, las juntas cumplían la función de ayudar a la convivencia y hacer el puente con los gobiernos locales. Pero en baldíos, las juntas no poseían la fuerza para oponerse a la deforestación legalizada.

La idea de los líderes, con apoyo académico y logístico de los curas, fue darle vida a los “comités locales”, una estructura acorde a las necesidades de cada comunidad, que la misma gente dotó con un poder de representación para interpelar a los madereros. De tal forma que si aparecía un paisa jefe de una cuadrilla de motosierras, el comité se sentía capaz de hacerse valer advirtiéndole que esa selva que pretendía talar era el territorio ancestral comunitario y que debía negociar los beneficios y los daños, no pasarles por encima.

Pero no fue suficiente. Los comités fueron tomados como organizaciones paraestatales —sin ley que los amparara— y fácilmente vulnerables. De ahí que el siguiente paso fue integrar a todas las comunidaes en asociaciones regionales. Al invocar el concepto de “asociación”, los líderes buscaron quedar dentro de la ley, darle un propósito de desarrollo económico y consolidar un tamaño suficiente para obtener poder de negociación política. La que crearon en torno a la cuenca media del río Atrato se llamó Asociación Campesina Integral del Atrato (Acia). Y fue colosal porque agrupó a los habitantes de unos 450 kilómetros, de los 650 que tiene el río. En total, unas 800.000 hectáreas.

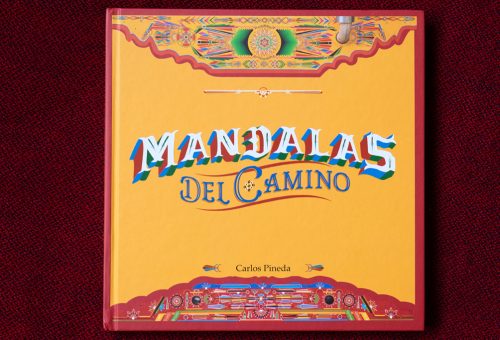

En unas memorias que Nevaldo publicó en 2012 llamadas Soy Atrato —fácilmente descargables de internet—, hay detalles y anécdotas del origen de la Acia: “Para la gente no eran impedimentos los ríos crecidos, los aguaceros, ni las distancias para llegar a las reuniones. No importaba que fuera a canalete, a palanca o como fuera. La gente llevaba de su casa algo para comer para los días en que estuvieran reunidos”. Y descripciones de los encuentros iniciales que sostuvieron con el gobierno nacional para solicitar la autonomía en las decisiones del uso y cuidado de esa selva: “Éramos unas 150 personas, delegados de varias comunidades, y fue evidente la sorpresa de los funcionarios que llegaron desde Bogotá. Para ellos, acá, en estas selvas, lo que había era monos o micos y uno que otro negrito. Así lo confesó un funcionario, que pidió disculpas”.

La Acia no tardó en obtener el primer logro político. La firma del Acuerdo 20 de 1988 que reconoció el manejo conjunto de los recursos naturales de la cuenca media del Atrato, entre el Estado y la asociación. “El compromiso de las comunidades daba sus frutos y nos dimos cuenta de que valía la pena organizarse para defender los derechos”, escribió Nevaldo.

Tal muestra de articulación despertó reacciones paradójicas.

De un lado, en las oficinas estatales se empezó a cultivar la idea de que los negros del Chocó estaban siendo influenciados o manipulados o utilizados por la guerrilla, y que como los curas misioneros cultivaban la teología de la liberación estaban engendrando ideas subversivas entre las comunidades —vale aclarar que en esos años ochenta, la fuerza pública se encontraba completamente imbuida de la doctrina del enemigo interno y consideraba que cualquier forma de asociación campesina era cimiento guerrillero. Los homicidios de integrantes de asociaciones campesinas en varias regiones del país eran noticia cotidiana. La masacre en que cayó la reportera Silvia Duzán es un ejemplo—.

Del otro lado, las guerrillas se encargaron de acorralar a los líderes de las juntas y de los comités con ridículas acusaciones ideológicas que terminaban en amenazas de muerte y asesinatos.

***

Los guerrilleros del Epl aparecieron en el caserío de Punta de Ocaidó exclusivamente para enjuiciar a Nevaldo. Lo hicieron salir de una casa, lo golpearon delante de la gente y le gritaron que era uno de los que estaba ayudando a “esos curas hijueputas” a quedarse con las tierras. Nevaldo defendió el proyecto de la organización explicando los motivos y los fines, y sacando en limpio a los misioneros. Los guerrilleros no quedaron convencidos del todo y le retuvieron una mula mientras verificaban con más personas.

La mula se la devolvieron a los pocos meses, pero pasado un tiempo largo, cuando ya parecía que el Epl había desestimado la supuesta conspiración entre los curas y líderes del Atrato, se metió a Isleta, la comunidad vecina de Punta de Ocaidó. Allá asesinó a dos integrantes de la Acia: Leofanor y Araldo Escobar, papá e hijo. Nevaldo me dice que esa noche, sin saber del doble homicidio, no pudo dormir porque sentía una angustia que no lograba explicarse.

—Nosotros acá le tenemos mucha fe al corazón cuando palpita. Algo va a pasar, algo va a pasar. El viento entraba frío y yo sentía movimientos afuera de la casa. Era como si me estuvieran avisando algo.

Isleta queda a dos horas a pie aguas abajo. Y solo fue hasta el día siguiente que en Punta de Ocaidó se supo del Epl y los homicidios. Nevaldo le pidió a uno de sus hermanos que fuera y averiguara. Dairo, el menor, bajó en caballo y a la entrada del caserío se topó de frente con los guerrilleros. Los vio riéndose, jactados de su sevicia, limpiando las armas. Con los lugareños Dairo se enteró de que Nevaldo sería el próximo. Que a la mañana siguiente, el Epl iba para Punta de Ocaidó a ajusticiarlo.

Entrada la noche, Dairo se fue a advertirle a su hermano. Con la precaución de abrirse un camino por entre el bosque, para no pasar por el sendero en que había visto a los guerrilleros. Una vez informó a Nevaldo, volvió a coger el caballo para amanecer en Isleta y que el Epl no sospechara nada.

A la tarde siguiente, los guerrilleros llegaron a Punta de Ocaidó y fueron directo a la casa de Nevaldo. No estaba y su esposa les dijo que se demoraba porque había salido para Urrao. Uno de los guerrilleros se metió a la casa, buscó debajo de la cama, en los espacios vacíos entre el techo y las paredes, en el vano que abren los palafitos entre el pantano y el piso de tabla. No lo encontró y le gritó a sus camaradas: “Oiga, este hijueputa se nos voló”. Durante los tres días siguientes, el Epl estuvo cayendo de sorpresa en la casa de Nevaldo. Nunca dieron con él y se fueron del todo. El líder social había salvado su vida internándose en la selva pura, capaz de sobrevivir varios días con agua, raíces y carne de monte.

—Yo siempre le he tenido mi respeto a la guerrilla —observa con el gesto serio—. Ellos no… —Se detiene en seco, dejando ver que aún siente prevención de concretar la sentencia. Me mira como diciendo “usted entiende”. Lo que me quiere decir, entiendo, es que la guerrilla no respeta la vida de nadie.

***

Durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Nevaldo estuvo tres meses en Bogotá encabezando un grupo de líderes cuya misión era lograr que la nueva carta magna reconociera a estos pueblos del pacífico como un grupo étnico de tradiciones particulares, con derecho a títulos de posesión sobre el territorio por estarlo habitando ancestralmente. En contra tenían no haber logrado poner a un delegado negro en la Asamblea y les había tocado dejarse representar por el de los pueblos indígenas, Francisco Rojas Birri.

Faltando escasas semanas para que se levantara la Asamblea, poco o nada habían logrado los negros en su petición. Los líderes de las asociaciones comunitarias de los tres ríos medulares del Chocó —San Juan, Baudó y Atrato— organizaron una toma pacífica de las instituciones estatales en Quibdó y de la embajada de Haití en Bogotá. Cada líder le dijo a sus comunidades que iban a celebrar una chirimía multitudinaria en Quibdó, que todos estaban invitados. Y cuando la gente se empezó a bajar de las embarcaciones en el puerto de esta ciudad sobre el Atrato, los líderes contaron la verdad: necesitaban mucha gente para ocupar los edificios de gobierno y advertir que no se irían hasta que la constituyente incluyera el reconocimiento étnico. Hubo quienes se devolvieron para sus casas, pero la mayoría se quedó participando de la toma. Nevaldo cuenta en Soy Atrato que cuando le entregaron el pliego de peticiones al gobernador del momento, Daniel Palacio, este les respondió que “con guerrilleros no hablaba”. El hecho es que la Constitución de 1991 refrendó la lucha de los pueblos negros del Pacífico mediante el artículo transitorio 55, que dos años más tarde fundamentó la ley 70 de 1993.

A partir de entonces evolucionó la organización social afrocolombiana. El Estado inició la titulación colectiva de la tierra y sofisticó la configuración de las asociaciones convirtiéndolas en consejos mayores. La Acia se volvió el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Integral del Atrato, Cocomacia. Y a los comités locales los transformó en consejos locales. Ambos, los mayores y los locales, recibieron el poder de decisión y la autonomía sobre el desarrollo del territorio. Todo bajo el principio consignado en la ley de “la protección al medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza”.

Los primeros títulos colectivos fueron expedidos a finales de 1996 en la región del Bajo Atrato, también conocida como el Darién o el Urabá chocoano. Y semanas más tarde, a comienzos de 1997, el ejército en asocio con los paramilitares, comenzó la Operación Génesis contra las Farc. El saldo para los civiles: más de cuatro mil desplazados del Bajo Atrato y la pérdida de la tierra para varias comunidades. Por más ley 70, la guerra la volvía letra muerta.

En la cuenca media del Atrato, mientras tanto, los líderes de los caseríos más recónditos debían convivir con la patrulla cotidiana de las Farc. En el río Arquía, así como en el Bebará, Bebaramá y Murrí, esta guerrilla se explayaba a fusiles tras haber aniquilado o succionado a grupos armados minoritarios, como el Epl y el Benkos Biohó.

Nevaldo ya había resistido agresiones de las Farc. Desde antes de la Asamblea Nacional Constituyente, esta guerrilla había intimidado a los líderes del Atrato porque le parecía que la organización social era un franco obstáculo para la cooptación de personas. Es decir: entre más organizados estuvieran los negros, menos posibilidad tendría las Farc de vender su ideología e incorporar civiles a su causa. Una tarde en que Nevaldo regresaba de Quibdó, unos parientes que tenía en Puerto Palacio —una de las comunidades del Arquía más cercana a la desembocadura en el Atrato— se le tiraron al río para que no siguiera de largo en la canoa. Le dijeron que la comandante alias Lisenia junto con alias Torombolo estaban por ahí buscándolo para matarlo. De inmediato, Nevaldo giró la canoa aguas abajo y regresó a Quibdó.

—La cosa se puso apretada, la diócesis me sacó de Quibdó y me llevó para Bogotá como un mes. Yo más aburrido, exiliado en la capital, sin mi plátano sin mi guacuco, pasando frío.

La Pastoral Social de esa diócesis mantenía acercamientos constantes con las Farc para intentar que no involucraran a los campesinos en la guerra, que nos los mataran ni los reclutaran, y mediaba liberaciones de secuestrados. Fue una conversación de estas la que le permitió a Nevaldo volver a Punta de Ocaidó.

—Una época muy dura. A todos los líderes nos tocaba llevar debajo del brazo los documentos de la Acia por si nos paraba las Farc y nos acusaba de ser del gobierno —me dice Nevaldo—. Tocaba explicarles. Y hubo un comandante, alias Ezequiel, que paraba a los líderes y les hacía botar los documentos. Nos tocaba volverlos a hacer.

Desde finales de los años noventa y hasta el momento inicial de los diálogos de paz con el gobierno Santos —digamos, comienzos de 2012—, esta guerrilla alcanzó a seducir y a organizar a un sector del campesinado del Arquía. Chucho Flórez, un exsacerdote que fue misionero en esa región en los años ochenta, hoy decano en una universidad en Cali, me dijo que las Farc “siempre habían buscado crear” su propia organización campesina en el Atrato, desde el Arquía, para que “le fuera útil al partido clandestino”. Que esa injerencia de las Farc fue una disputa con Cocomacia porque había sido un intento de “fraccionar a la organización campesina”. La disputa la ganó Cocomacia porque ya era el dueño del título colectivo de la tierra, así que las Farc no pudieron hacer con el territorio lo que hubieran querido.

Y eso que hubieran querido, seguramente, fue lo que medio alcanzaron a hacer en la zona de despeje durante los diálogos de paz con el gobierno Pastrana: bautizar el sitio con el rimbombo de la “Nueva Colombia”, imponer sus leyes castrenses y creerse el cuento de que gobernaban sobre un pedazo de tierra.

A decir verdad, algo lograron.

En Mandé, otro corregimiento selvático de Urrao también de la cuenca media del Atrato, toda la población tuvo que ver con las Farc. El reportero gráfico, Federico Ríos, quizás quien más ha documentado los últimos años de esta guerrilla, me contó que cuando llegó a los caseríos que hay en Mandé quedó absortó al comprender que aquellos habitantes solo habían contado con las Farc como algo equiparable al Estado durante más de dos décadas. Nevaldo me dice que cuando el frente 34 hizo pública la identificación de sus integrantes, hasta el pastor evangélico de Mandé apareció enlistado para la desmovilización.

—Ante el abandono estatal de tantos años, las Farc permanecieron en el territorio —me explica Nevaldo—. Esa permanencia los volvió paisaje. En Arquía, la guerrilla era la única oportunidad que veían los muchachos. Era como la promesa de una mejor vida. Las Farc tenían la plata, compraban la bebida para las fiestas, mataban un cerdo y repartían la carne entre las familias, si alguien se enfermaba ellos daban la plata para que lo llevaran al hospital en Quibdó. Cuando la subsistencia es dura, la gente se hace aliada de los que muestren más.

Según Nevaldo, en Punta de Ocaidó solo tres jóvenes terminaron dentro de las filas del Epl y nunca se volvió a saber de ellos. A las Farc “se fueron uno o dos y ahí andan”; en general, la gente no le “comió cuento a las Farc”. Pero cuatro horas a pie río abajo, en la comunidad de Vegáez, pasó distinto. Si bien no fueron todos sus habitantes —como en Mandé—, muchos sí cohonestaron con las Farc.

Esta comunidad es la más grande y poblada del Arquía, y siempre se ha sentido como el caserío más importante de la zona. Debe tener unas 280 familias. Allí se encuentra el puesto de salud que atiende a todos los ribereños, disponen de planta de energía, corredores pavimentados y un hotel en ladrillo y cemento con cuatro habitaciones, a pesar de que casi todas las casas son de madera sobre palafitos. Al pie del hotel hay una casa abandonada que usan para colgar las redes de pesca. En su interior permaneció el general del ejército Rubén Darío Alzate, luego de que las Farc lo hubiera secuestrado durante quince días en noviembre de 2014. En los años más tumultuosos de la guerra, cada operativo militar en el medio Atrato pasaba por Vegáez.

A unos cuarenta minutos río adentro, en un paraje conocido como Campobonito, las Farc tuvieron su base. En el último tiempo, antes de la desmovilización, pasaron por allí varios de los comandantes más troperos del frente 34 como alias Benkos Biojó —hoy en el Senado—, alias Chaverra, alias Melqui y alias Pedro Baracutao. Nevaldo me cuenta que a Baracutao lo empezaron a escuchar en el Arquía cuando ya avanzaba el proceso de paz y la desmovilización parecía inevitable. Eran días de calma, sin combates ni asedio militar. La comunidad no llegó a relacionar a ese comandante con hechos concretos de violencia. Distinto fue de ahí para atrás.

—Con los anteriores pasaron muchas cosas. Hicieron del Arquía un cementerio de muertos —afirma Nevaldo—. No sé cómo los van a conseguir, pero ahí hay muchos muertos. Esa gente de las Farc mató mucha gente, hermano. Llevaban personas de por acá de Quibdó, de cualquier otra parte, para matarlos de Isleta para arriba. Hacia abajo no. Ni en Vidrí ni en Vegáez. Allá en Campobonito pasaron muchas cosas. Nosotros creemos que ahí hay fosas, pero no sabemos los puntos exactos.

***

A quince minutos río abajo de Vegáez está la comunidad de Vidrí, y en el intermedio de las dos fue edificado el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Vidrí, punto en el se asentaron 181 desmovilizados del frente 34, en 2017.

Este ETCR junto con otro en Córdoba fueron clausurados prematuramente. Cuando visité el de Vidrí, en octubre de 2018, ya cumplía tres o cuatro meses deshabitado. La manigua se devoraba las viviendas y el basural de uniformes, colchones, partes de muebles, y documentos oficiales estaba desperdigado por doquier. Un puñado de soldados no profesionales permanecía allí innecesariamente como escoltas de los excombatientes.

El reportaje “La vida en Vidrí que nunca fue” explica en detalle las causas del fracaso. La más relevante tuvo que ver con el título del territorio en manos de Cocomacia. Resulta que en el derrotero de la implementación del acuerdo de paz se consideró que los ETCR podían convertirse en nuevos caseríos que pasarían a ser integrados al ordenamiento territorial de los municipios. Forma concreta de invertir dinero estatal en los proyectos productivos creados por los desmovilizados. Esto supuso que el Estado debía gestionar a mediano plazo el dominio pleno del destino de la tierra para los nuevos habitantes. Acción imposible en los títulos colectivos de las comunidades negras del pacífico, por efecto de la ley 70.

Cuando las Farc eligieron ese terreno para levantar el ETCR, creían contar con el respaldo de los nativos de Vidrí y Vegáez, y de no pocos habitantes de todo el Arquía. Apostaron a que, dada la preponderancia del proceso de paz, el Estado iba a hallar la manera de habilitar una excepción a la ley 70 y concederles la propiedad. No calcularon que Cocomacia se iba a oponer, porque haberlo permitido hubiera sido vilipendiar el esfuerzo que a las comunidades les costó demostrar la pertenencia del territorio por ancestralidad y los valores étnicos excepcionales.

A lo largo del segundo semestre del 2014, Nevaldo se encontraba coordinando la construcción de un acueducto comunitario y una caseta comunal en dos puntos del Arquía y se fue dando cuenta, por lo que le contaba la gente de manera desprevenida, que el comandante Melqui estaba intentando comprarle tierra a varias familias de comunidades del río.

Sin dejarse ver mucho de las Farc, Nevaldo empezó a ir de casa en casa explicando que aunque cada familia fuera la habitante histórica de su pedazo de tierra, el título era colectivo, inembargable, imprescriptible e inalienable. Lo que cada familia poseía, entonces, era el usufructo de su mano de obra sobre el terreno. Así que no podían venderlo por más plata que les ofrecieran y no podrían cerrar el negocio porque nunca obtendrían los documentos legales de la venta.

—La lista de personas dispuestas a vender era un cuaderno entero —observa Nevaldo—. La gente empezó a pelear: los que querían vender contra los que no querían vender. Eso fue una vaina. Mi explicación era que el territorio no se puede vender. Cuando ese man de Melqui se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, que era dañándole los negocios, se me paró duro.

Nevaldo viajó a Quibdó a rendir informe sobre el acueducto y la caseta comunal, y en la Diócesis le dijeron que no se devolviera para el Arquía, que lo sucedido con Melqui era peligroso. Nevaldo se quedó un mes en la ciudad, tiempo en el cual la Pastoral Social tanteó a las Farc. Los curas necesitaban cerciorarse de que el frente 34 no estuviera escondiendo un ánimo vengativo, de que realmente estaba aceptando que un proceso de paz implicaba agachar la cabeza ante la determinación de los civiles.

Llegó el día en que desmovilizados, delegados estatales y líderes sociales comenzaron a discutir el futuro del ETCR. Cocomacia montó su posición: no podían permitir que todos los excombatientes hicieran familia y se arraigaran en el Arquía porque eso implicaba un repoblamiento mestizo, la alteración de la exclusividad étnica. En la Peña de Bebará —una roca enorme al pie del río—, punto de referencia para las comunidades, el comandante Chaverra convocó una reunión con los líderes. Quería saber a qué atenerse. Molesto e indignado, les preguntó: “¿Para dónde es que nos van a mandar, entonces?”. Los líderes eran cuatro o cinco, miembros de la junta directiva de Cocomacia, y la vocería la tomó Nevaldo. “Hermano, los que son de aquí se quedan aquí porque ellos tienen la tierra que le dejó la familia, pero los que no son de aquí no pueden quedarse. Aquí no hay tierra para ellos”. Nevaldo recuerda que Chaverra contestó altivo: “Es que nosotros también somos colombianos, nosotros también somos negros”. La razón no cambió: los recién llegados, los no nativos, debían buscar otro sitio.

Si bien el frente 34 contaba con 36 jóvenes nacidos y criados en las comunidades del Arquía, el resto del pie de fuerza era una mixtura de varias regiones del país. Muchos habían sido reclutados en el suroeste antioqueño, otros en el Urabá, algunos en los departamentos de la amazonía colombiana.

—Dios me iluminó. Esa explicación fue mi salida en ese momento y quedó como la postura de Cocomacia.

La reunión terminó y los escoltas de Chaverra, guerrilleros nativos del Arquía, se le acercaron a Nevaldo para decirle: “Usted es un berraco, decirle eso al comandante…Nosotros no nos vamos a ir para ninguna parte porque somos de aquí, ¿para dónde nos vamos a ir?”.

—Que los muchachos me hubieran dicho eso me dio fortaleza moral para seguir.

***

Nevaldo vive con su esposa y algunos de sus hijos en una casa propia en Quibdó. No deja de ir al Arquía de cuando en cuando. Eso sí, continúa al pie de las necesidades de las comunidades del Atrato. Desde la desmovilización de las Farc y el desahucio del ETCR de Vidrí, una de sus preocupaciones en torno al conflicto armado ha sido el futuro de esos 36 excombatientes nativos del Arquía. El riesgo inminente de que alguno o varios sean reclutados por el Eln.

Esta guerrilla nunca había entrado a la cuenca media del Atrato, pero una vez sin Farc le dio por explorar la región y ensanchar su alcance. Desde hace unos dos años, los caseríos de Mandé están habitados por desmovilizados del frente 34, bajo la dirección de Pedro Baracutao, y avanzadas cada vez más nutridas del frente Cimarrón del Eln. En Arquía, Nevaldo me dice que hay jóvenes a los que ya han intentado reclutar.

—Estamos saliendo de tantos años con las Farc en el Chocó y ahora aparece el Eln… Es necesario que los actores armados nos den un descanso a la sociedad civil, a las comunidades.

En 2018, Nevaldo fue nominado al Premio Nacional de Derechos Humanos que organiza una oenegé sueca llamada Diakonia. Destacaron su dedicación de toda una vida a la defensa del territorio y las comunidades negras del medio Atrato. El premio se lo llevaría una mujer también chocoana y negra, líder en la región del bajo Atrato, llamada María Ligia Chaverra. En todo caso, este reconocimiento para Nevaldo fue motivo de orgullo regional y familiar.

—Uno está metido en esto —me dice— porque uno está convencido de que la organización social es el futuro de la comunidad.

Luego de toda la resistencia contra las imposiciones y violencia de las Farc, hay una escena que Nevaldo sitúa en un lugar privilegiado de su memoria. Se la repite y la cuenta cada vez que le preguntan por qué se volvió defensor de derechos humanos o líder social o líder comunitario —como lo quieran llamar—.

Él estaba de 16 años y se había amanecido en Isleta rumbeando. Esa mañana vio llegar a tres guerrilleros de las Farc que un día antes estaban en Punta de Ocaidó. Venían reuniéndose con las comunidades para enterarse si los policías que en aquel tiempo había en Vegáez se comportaban respetuosos con la gente, si no abusaban de su autoridad. Los tres guerrilleros tenían la orden de ir matar a los agentes de policía, en caso de que las comunidades se quejaran de malos tratos o violencia. Nevaldo vio que sus amigos del caserío de Isleta —unos veinte jóvenes como él y un poco mayores— se agruparon armados con machetes; planeaban linchar a los tres guerrilleros. Nevaldo los frenó. “No podemos hacer eso, eso no está bien. Nosotros no somos matones”.

—Cosas que le nacen a uno —dice—. No hacerle daño a nadie. Cuidar la vida.