Texto

Sara Zuluaga García

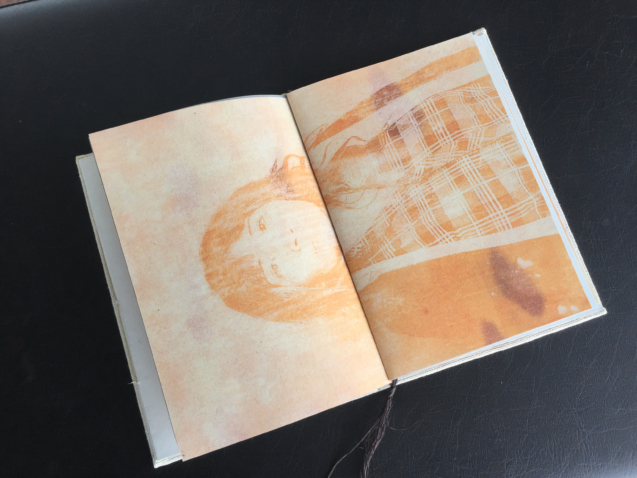

Ilustración

María José Porras

Julio 10 de 2020

Compartir

La aldea infinita

Una crónica sobre el exterminio social

El vecindario como un lugar de afectos y recuerdos. El vecindario como un patíbulo de la justicia a mano propia.

Esta es la historia de un cuerpo, o de los cuerpos que nos dijeron que sobraban. De cuando en el barrio entendimos que la carne humana se rayaba contra el pavimento y la piel se rompía más profundo de lo que pensábamos. Del rostro de la gente que juramos nunca olvidar. Y olvidamos.

Cuando teníamos entre 9 y 10 años nos pasábamos corriendo entre dos barrios al sur de Armenia. Todo el universo estaba ahí. Había personas importantes, con apodos: estaban Pinanito, Pepe, Cuscus y Payaso. Ellos eran los descolocados, los malos conocidos, los guardianes. En el barrio solo hacían cosas inofensivas: se robaban los bombillos que daban a la calle, desyerbaban los jardines y se iban con las vueltas. Un día, nos robaron el contador del agua y se formó una especie de río en toda la cuadra —había sido Payaso, lo vieron en la entrada vendiéndolo—. Mi mamá se arrodilló y metió la mano para cerrar la llave, pero estaba muy dura y tuvo que intentar varias veces. Recuerdo bien que miró y me dijo: “A veces hace falta un hijueputa hombre”.

Nos contaban que ellos sí hacían cosas malas en otros barrios, que se iban a La Fachada y a Los Naranjos. No entendíamos bien todo pero teníamos claro, en medio de nuestra cándida realidad, que no podíamos ser como ellos. Sin embargo, algo nos atraía, queríamos ser sus amigas, sentirnos grandes. Con uno de ellos, Pepe, sí lo logramos, él le lavaba la moto a mi tía y se sentaba con mi primo a hojear sus cuadernos del colegio. Pepe nos saludaba cuando Diana y yo pasábamos a la panadería y eso nos gustaba, nos hacía sentir un aire salvaje. Como si ahora fuésemos parte de algo prohibido y hermoso.

Los robos empezaron a crecer en el barrio y decidieron poner alarmas en todas las casas: botones blanquitos que retumbaban cuadras y cuadras, una sirena infinita, un aullido de peligro, el comienzo de algo muy malo.

***

Limpieza social, una violencia mal nombrada, publicado en 2016, es un informe del CNMH que recoge testimonios, cifras y propone otra forma de llamarle: matanza o exterminio social. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) —el único organismo en Colombia que lleva las cifras de este tipo de violencia—, más de cinco mil personas fueron asesinadas de esta forma entre 1988 y 2013, y estos son los datos más recientes.

Según el informe del CNMH, las motivaciones del exterminio social son el restablecimiento del espacio público —por eso lo de llamarle “limpieza”—. Aunque hay pequeñas cifras que muestran relación de este tipo de violencia con guerrilla, paramilitares y agentes del Estado, normalmente se comete por las mismas personas del barrio, el exterminio social, dice el informe, es una especie de justicia popular. Carlos Mario Perea, autor de la investigación, explica esto a través de varios casos. Uno de ellos es el de los Calvos en Bogotá: en Ciudad Bolívar agredieron a una joven de quince años que estaba en embarazo. La asesinaron, le sacaron el bebé y la tiraron al río. Su padre conformó entonces el grupo los Calvos junto con otros padres de Ciudad Bolívar, para emprender justicia por mano propia.

***

La alarma iba subiendo su volumen conforme pasaban los segundos. Nunca dejó de provocarnos un vacío en el estómago, una espera. Cuando veían a alguien caminando en el techo, sonaba; cuando veían a alguien corriendo para resbalarse por la cañada, sonaba; cuando veían a alguien sospechoso, sonaba. El vecindario se empezó a entrenar en eso de descubrir la maldad ajena.

Pero algo cambió. En el interior de nuestros cuerpos empezó a crecer un orgullo enfermo, una pulsión de bondad. Al principio, con el sonido de la alarma nos asomábamos a las ventanas y puertas, a lo sumo subíamos hasta la esquina. Luego, hombres y mujeres del barrio —los mismos con quienes hacíamos faroles de navidad—, sin importar que fueran viejos de marcapasos o cuidadores de perritos, empezaron a salir con sillas en sus manos, con cuchillos de cocina, con piedras para partir panela. Estábamos armados. Éramos un pequeño ejército. Un día, don José se paró en la esquina y disparó al aire.

El techo de mi casa era de tejas firmes y como a Diana le daba miedo subirse, yo subía sola, caminaba, les gritaba cosas a ella y a mi mamá desde arriba, trataba de encontrar hendijas para mirarlas, a veces subía comida y me quedaba horas. Una noche subí para ver las luces del barrio vecino, alguien vio mi sombra y activó la alarma. Intenté bajarme rápido, mi mamá y Diana me gritaban que me bajara. La alarma sonaba durísimo. Me paralicé y empecé a llorar porque en cualquier momento vendrían por mí. Vendrían por mí.

En el informe del CNMH, Carlos Mario Perea también dice que, entre otras cosas, este tipo de violencia se debe al abandono estatal en algunos barrios y a que en Colombia estos crímenes todavía son borrosos porque no están tipificados en el Código Penal: “de tal suerte que nada agrega la captura por la comisión de un delito atroz, tantas veces cometido de manera sistemática. Queda en manos de juristas y penalistas la minucia del debate. Por lo pronto, la ausencia en la teoría y la práctica jurídicas reposa el silencio que envuelve al Estado”.

***

De Pinanito, Payaso y Cuscus luego supimos que habían estado involucrados en venta de drogas. Un día, me contaron que habían visto a Pinanito en la entrada del barrio con una servilleta apretada contra su nariz, que había dicho en una panadería que cuando se sonaba los mocos le salía un polvo grueso, amarillo, y que se le estaba deshaciendo el tabique.

Con Pepe, en cambio, seguimos en esa rara cercanía. Le hacía los mandados a la gente del barrio y estaba pendiente de nosotras cuando jugábamos lejos de la casa. Escuchamos cuando lo mataron. Lloramos. Al día siguiente Diana y yo fuimos a la caseta comunal en la que estaba su ataúd destapado. Se llenó gente. Tenía una camisa de cuadros y un hueco en la mitad de la cara.

Con los años, el barrio siguió en lo mismo: cogían a ladrones o vendedores de drogas y entre diez o más personas les pegaban patadas. Todos vimos eso. Nos parábamos cerca, no mucho, ¿querían protegernos? Un día cogieron a un tipo que había estado robando y entre varios lo llevaron hasta la puerta de la iglesia Santa Ana. Ahí, bien puesto en el centro, quebraron un ladrillo sobre su cabeza y el hombre cayó desplomado. ¿Celebraron? Estábamos a la vuelta de la cuadra cuando pasó eso, montando patines. Pero la historia la supimos de inmediato y esa misma semana estuvimos recreándola con nuestras barbies.

***

Casi todo nuestro grupo de amigos se fue del barrio unos años después. Hoy dicen que es un lugar tranquilo, nunca hay noticias de esas calles. Los vecinos justicieros ya murieron casi todos. No sé si sigan funcionando las alarmas, pero hace unas semanas me contaron que volvieron a hacer eso que habían hecho cuando Diana y yo éramos niñas, y que prefiero escribir con las menos palabras posibles: cogieron a un ladrón, lo amarraron de la parte trasera de un carro por los pies y lo pasearon. Hubo festejo.

Ese lugar —este lugar—, decían entonces en la iglesia, es la aldea infinita y cuidadora de todos los males. La que nos salva y protege, excepto de lo que nos convertimos con el paso del tiempo.