Estaciones bogotanas de un largo viaje a pie

Texto

Javier Morales Cifuentes

Ilustración

Maria José Porras Sepúlveda

Julio 10 de 2020

Compartir

Estaciones bogotanas

de un largo viaje a pie

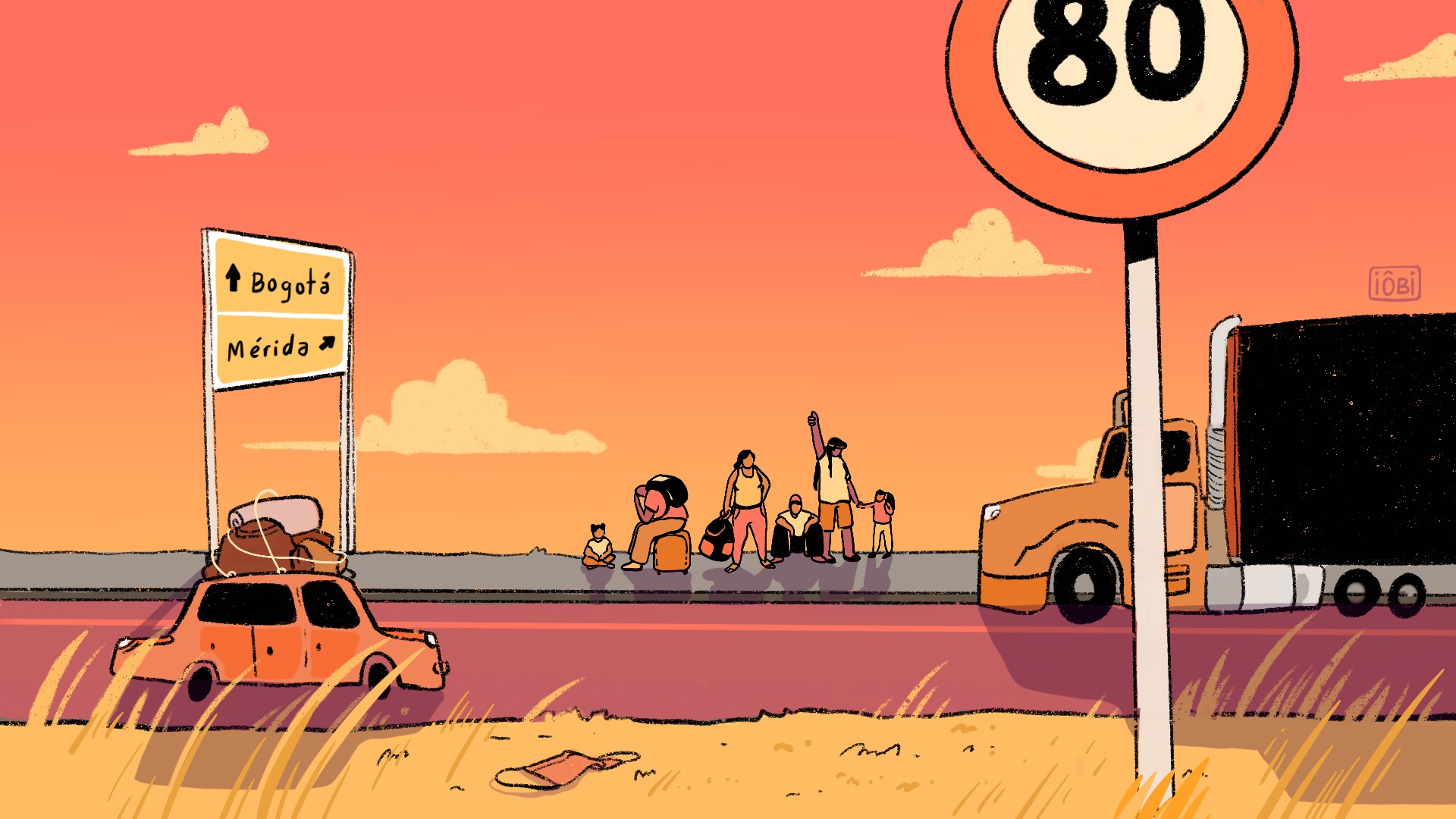

Tantos venezolanos han huido de su país que ya son paisaje en carreteras y ciudades colombianas. La solidaridad es la cuota mínima de humanidad y en la entrada norte de Bogotá no falta gente que dé la mano.

La mujer sostiene a un niño que debe tener dos años. Con pausa, con cierta duda, pregunta por la ayuda que les va a dar el gobierno para legalizarse. De pie, en medio de la sala, un joven con chaleco naranja le explica en detalle de qué se trata. El niño en brazos de la mujer duerme.

Una cadena de plástico atravesada en el marco de la puerta regula el ingreso a la casa para evitar aglomeraciones. Lo que se alcanza a ver desde afuera es que en la sala, además de aquella mujer con su niño dormido y el joven del chaleco, hay dos hombres adultos y otro niño de unos siete u ocho años que se aferra la base de su silla de plástico.

A esta casa, ubicada en el norte de Bogotá, llegan entre setenta y cien migrantes venezolanos diarios desde enero. Decir llegan es una manera de ponerlo, pero la verdad es que vienen y van.

Al lado de la puerta hay un pendón celeste que dice “Espacio de Apoyo” junto con un logo que imita a una persona con los brazos extendidos, símbolo de la acogida que estos caminantes buscan y esperan; unos brazos abiertos que nadie les puede asegurar con plenitud.

Son más o menos las dos de la tarde, es un viernes de mitad de febrero de este 2021. Adentro, el niño en brazos de la mujer sigue durmiendo.

***

Su especialidad es la papa chorreada. “Es lo que más se vende”, dice Darío Rodríguez, mientras gira con unas pinzas los chorizos y voltea las arepas sobre la plancha. A su alrededor pululan conductores de buses de transporte público que buscan resolver un almuerzo tardío antes de subirse a cubrir una ruta que atraviesa la ciudad de norte a sur.

“De dos años para acá ve uno pasar venezolanos todos los días”, cuenta Darío. “En la noche es cuando más, después de las diez. Las últimas dos semanas ha aumentado. Y pasan con mucho niño… demasiado niño”.

“Y ahora que el presidente les va a ayudar con la huevonada va a ser peor”, añade uno de los conductores que están alrededor mientras sostiene un plato de chorizos con arepa a la altura del pecho.

Por un breve momento nadie dice nada luego de aquel comentario, solo se oyen el tráfico pesado de la autopista y el chisporroteo de la plancha de asado.

“A diario ve uno a los venezolanos entrando en grupos de quince, veinte”, retoma Darío. “Las mulas llegan y los dejan aquí al lado”, dice señalando con las pinzas hacia un costado de la autopista.

Darío viste camiseta negra y cachuca de camionero. Su puesto de comida no es más que una simple caseta metálica con una base rodante. Sin avisos ni marca ni nombre. Darío también fue conductor y lleva cuatro años con sus chorizos, de lunes a viernes, desde la una de la tarde hasta la medianoche, frente al paradero de buses del Sistema Integrado de Transporte, SITP, en la Autopista Norte con calle 191. Muy cerca a la entrada de Bogotá.

Son más de las 3 de la tarde y hace un sol intenso. En medio del sopor, al lado de un poste, bajo la poca sombra que le provee, descansa una perrita callejera sobre la arena.

***

El ruido en ese punto es ensordecedor. El sonido de las llantas sobre el asfalto es más alto que el de los motores. Cuando pasa una tractomula ahoga todo lo demás y el suelo retumba.

Doña Gladys me regala un tinto mientras me siento en una butaca al pie de su negocio. Y digo me regala en su sentido más estricto, no en la formalidad bogotana que usamos cuando pedimos que se nos venda o se nos entregue algo. No, doña Gladys me da el tinto y se niega a que se lo pague, casi ofendida.

Me cuenta que lleva cinco años con su negocio informal, bajo el puente peatonal de la calle 191 con Autopista. Está de domingo a domingo, de cinco de la mañana a seis de la tarde.

“La mayoría que veo son jóvenes con muchos niños”, dice doña Gladys. “Llegan en grupos grandes y se sientan a descansar. Acá vienen y me piden comida. Yo les doy siempre que puedo, porque pienso en mis propios nietos”.

A sus 59 años, doña Gladys cuida a su esposo que tiene 68, no lo deja salir de la casa por temor al virus. Viven en el barrio Canaima, muy cerca de allí, al lado de San Andresito del Norte. Su hija ya está casada y se sostiene por sí misma. Ella, en cambio, depende enteramente de su puestico. La pandemia la obligó a abandonarlo casi todo el año. Calcula que perdió unos siete millones de pesos y se tuvo que dedicar a lavar casas durante esos meses.

“Ahí van dos, mire”, me dice. Frente a nosotros, yendo hacia el sur, pasan dos hombres jóvenes, delgados, de piel morena y tostada por el sol. Ambos llevan morrales pequeños, uno de ellos es del tricolor con estrellas alusivo a la bandera venezolana. En la parte inferior de ese morral lleva enrollada, colgando —guindando, dirían ellos—, una pequeña manta.

No pasa mucho tiempo antes de que la distancia no nos permita verlos más.

***

“Este Espacio de Apoyo se abrió a finales de 2019”, me explica una de las integrantes de la brigada del Consejo Noruego para los Refugiados —los del chaleco naranja— que trabaja en aquella casa ubicada en el barrio Nueva Zelandia, al norte de Bogotá; más exactamente en la calle 181, una cuadra al occidente de la Autopista Norte. Me explica que prefiere no dar su nombre por no ser vocera oficial.

Cuenta que allí cerca queda un parqueadero de buses de Transmilenio y, por lo extenso, muchos migrantes que recién llegaban se empezaron a ubicar allí armando cambuches. Eran mujeres con niños pasando frío, sin comida, sin acceso a servicios sanitarios.

Por eso abrieron aquel punto en esa casa, para poder orientar a los migrantes. Otros espacios como ese están en sitios estratégicos por donde viajan los venezolanos a pie, empezando por la frontera en Cúcuta. En Bogotá hay dos más: uno en la salida sur por Soacha y otro en la salida al occidente hacia Mosquera.

“Muchos migrantes no saben a qué se enfrentan”, dice. “Lo que nos interesa es que puedan tomar decisiones informadas”. En las carreteras de Colombia y las regiones por las que deben pasar, la realidad suele ser sinónimo de peligro: presencia de grupos armados, trata de personas, trabajo sexual forzado, diferentes tipos de estafadores.

Los Espacios de Apoyo son esfuerzos de varias oenegés internacionales, todas dedicadas a monitorear y acompañar crisis migratorias en diferentes partes del mundo. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los financia y son operados por el Consejo Noruego para Refugiados (o NRC, por sus siglas en inglés), quienes además llevan décadas de presencia en Colombia atendiendo a desplazados por el conflicto armado. Están también el Comité Internacional de Rescate (IRC, fundado por Albert Einstein en 1933), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Grupo Intergerencial sobre flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que apoya económicamente a los migrantes para cubrir necesidades de salud, alimentación y alojamiento, y maneja en Colombia fondos de casi ochocientos mil millones de pesos para ese fin.

Mientras la brigadista habla, en la sala de la casa están entregando un kit con implementos de aseo y elementos para protegerse del coronavirus, como gel antibacterial y tapabocas. Todo viene en unas mochilas blancas, pequeñas, impermeables. También les entregan cobijas grises, gruesas, para soportar las noches en la carretera. Todo lleva el logo y las siglas de ACNUR. Un posicionamiento de marca que nadie quisiera ostentar.

***

“¡Nosotros vamos es de regreso!”, exclama Carlos Zambrano, cuando le pregunto si van llegando a Bogotá.

Son cuatro adultos y cinco menores de edad: Carlos, su esposa Carmen Solís, sus dos hijos —un niño de cinco años y una niña de tres—, su hermano, su cuñada y tres sobrinas, un poco más grandes.

Vienen desde Guayaquil. Llevan un mes viajando. Atravesaron la frontera con Ecuador por trocha, han hecho el camino a pie y con algunos aventones. Han pasado por tantas ciudades que ya no recuerdan cuáles.

Van hacia la ciudad de Mérida, la capital de un estado casi fronterizo con Colombia pero ubicado más allá de las montañas de San Cristóbal y el Táchira. Para llegar, deberán ascender aún más, hasta alcanzar su destino en la región andina más elevada que hay en Venezuela.

Hace un par de años hicieron el mismo viaje pero hacia Ecuador. Carlos consiguió trabajo en la bodega de un supermercado en Guayaquil, pero hace seis meses se quedó sin trabajo por la pandemia.

Desde entonces tuvieron que dedicarse a vender dulces en las calles. Pero no aguantaron más. Los niños nunca tuvieron acceso a educación, a pesar de hacer el papeleo necesario. En Venezuela, al menos, según les cuentan sus familiares, los niños están estudiando a través de WhatsApp, pues los colegios siguen cerrados.

Carlos y su hermano reacomodan el equipaje. Sacan de unas bolsas dos cobijas grises, grandes, y las enrollan para amarrarlas a la parte posterior de los morrales. En una esquina tienen el logo y las siglas de ACNUR.

—¿Cuándo calculan que estarán llegando a Mérida? —pregunto.

—Yo espero que en marzo ya estemos allá —dice Carmen con cansancio, mirando a sus hijos y el equipaje en el suelo—. Si Dios quiere.

Carlos termina de acomodar su morral, que es bastante grande; con mucho esfuerzo, su hermano le ayuda a colgárselo en los hombros. Se ríen un poco. Carlos es bajo de estatura y se tiene que inclinar ligeramente hacia adelante para soportar el peso en su espalda. De un bolsillo, en uno de los costados del morral, sobresale el mango de madera de un cuchillo de cocina, el filo está envuelto en una hoja de papel de cuaderno escolar. Podría ser para cualquier cosa ese cuchillo, por supuesto, pero está tan a la vista, tan a la mano.

Las otras tres niñas y su mamá, que han estado en silencio todo ese tiempo, se ponen de pie junto a los demás. “Bueno, amigo, muchas gracias”, dice Carlos. Y siguen su camino.

***

En Caracas, Thailled Josué Enríquez, de 21 años, hacía cortes de pelo por un dólar en una barbería. Un dólar son casi dos mil bolívares soberanos. Un cartón de doce huevos cuesta diez mil.

Son mediados de marzo. Hace ocho días Thailled salió de Caracas con sus papás y su hermana de 9 años. Llegaron a Bogotá la noche anterior, tarde. Preguntaron por lugares donde pasar la noche, les dijeron que lo mejor era ir al sur, otros les recomendaron el sector de Marly, por la Caracas. Les dijeron que en Transmilenio llegaban. Vieron cómo se colaba la gente a las estaciones y se colaron también. Ya en Marly consiguieron pagar una habitación.

Ahora Thailled está con su hermanita en un parque cerca al Espacio de Apoyo de ACNUR, esperando su turno para ser atendidos. Allí esperan otros diez venezolanos, entre recién llegados y residentes ilegales que buscan información para acceder al nuevo estatuto que expidió el gobierno colombiano para regularizar a miles de venezolanos.

“Mi papá tiene 40 años y mi mamá 37”, dice Thailled. “Ambos tenían trabajo pero la plata no alcanza para nada”. Su padre trabajaba fabricando rines en la General Motors y su madre en una fábrica de plásticos china.

Por cuarenta dólares cada uno, un bus los llevó de Caracas a San Antonio. Pasaron a Cúcuta por trocha. Atravesaron el río entre gritos y empujones de otras decenas de personas que pasaron con ellos.

Ya en la carretera a Thailled se le derritió la suela de los zapatos por el calor del asfalto. “Estos me los regaló una señora por el camino”, dice, y me muestra unos tenis blancos con estampados coloridos y algunos remiendos. “La señora me los dio porque eran de un hijo suyo que había fallecido”.

Buena parte del trayecto la hicieron con la ayuda de un conductor de tractomula que los llevó, a sus papás y a su hermana en la cabina, y al él atrás con la carga.

—Ahí me subí yo con mi buen corte de pelo —dice, riéndose.

—Pero de ese corte ya no queda mucho —le digo, en broma.

—Yo sé. Por eso necesito una máquina —dice, aún con una sonrisa.

—¿Y qué pasó con la suya?

—Cuando pasamos la trocha en Cúcuta, en ese desorden de gente, nos robaron el bolso donde traía todo mi equipo de barbero.

Entonces acerca una maleta y abre uno de los bolsillos.

—Por eso estoy vendiendo estas bolsitas a ver si logro reunir para comprarme una.

Su hermanita nos interrumpe en ese momento; necesita ir a un baño. Thailled se pone de pie con ella y me pide disculpas. Antes de irse me pregunta cómo puede llegar a Toberín, pues allí los esperan sus padres. Le explico que no están lejos, le doy instrucciones. Y se van preguntando de tienda en tienda si le pueden prestar un baño a la niña.