Retrato mesurado de una dignidad furiosa

Texto

Juan Miguel Álvarez

Ilustración

Angélica Correa Osorio

Mayo 28 de 2024

Compartir

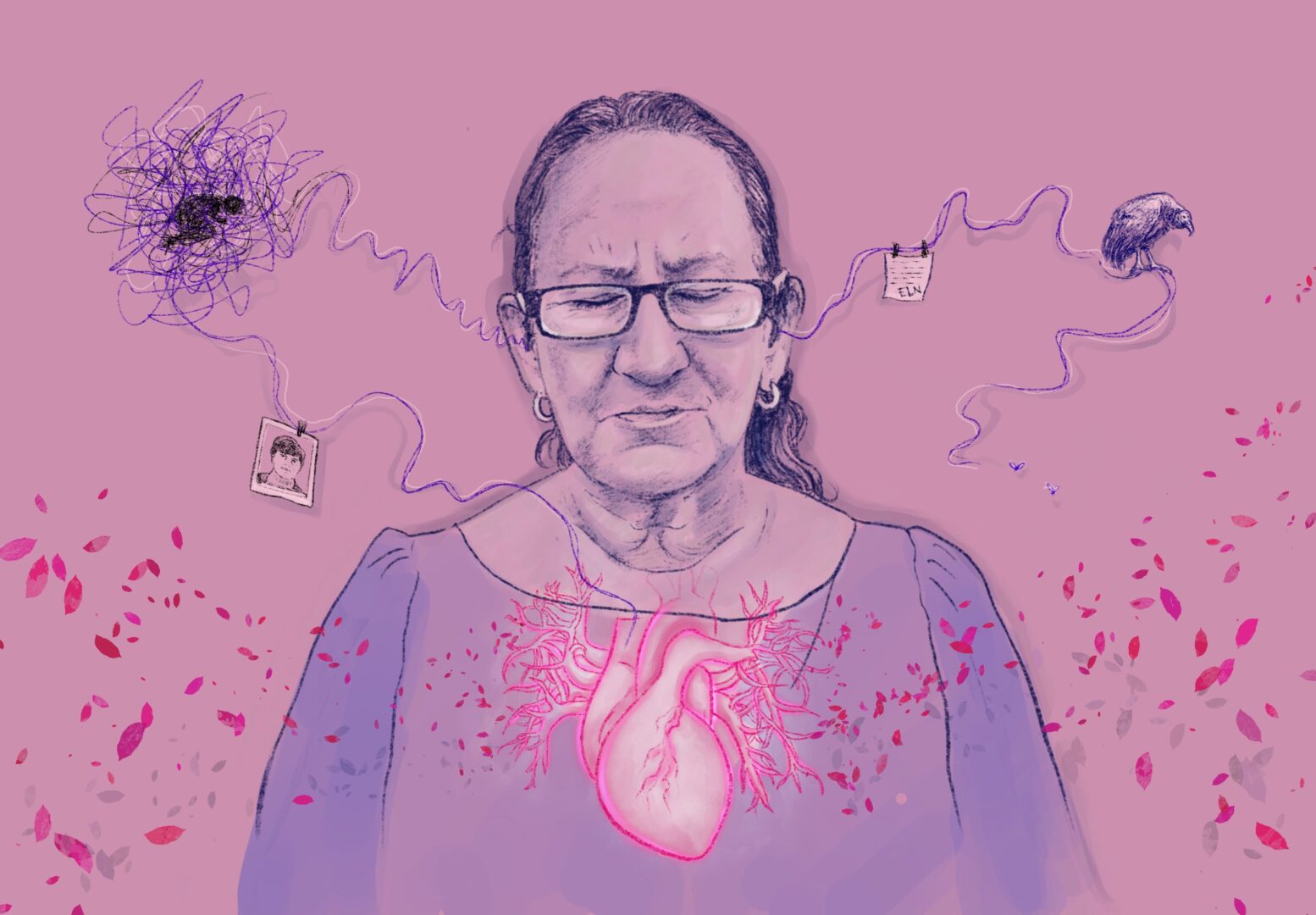

Ludibia Vanegas

Retrato mesurado de una dignidad furiosa

Todo el que haya ido al Parque Monumento a las Víctimas, en Trujillo, Valle del Cauca, ha debido cruzarse con Ludibia Vanegas. Su figura de matrona tierna y beligerante puede ser insignia de la lucha por los derechos y las reparaciones que el Estado le debe a estas familias. La siguiente crónica cuenta parte de su historia que es un relato transido por el filtro del tiempo.

INTRO

Para leer esta crónica hay que tener claro dos cosas.

La primera es que la Masacre de Trujillo es un concepto masificado por los sobrevivientes del exterminio al que fue sometida la población civil de este municipio del centro occidente del Valle del Cauca, durante ocho años (1986-1994). La cifra de homicidios y desapariciones reclamada por estas familias es de 342.

La segunda tiene que ver con la organización social. Con el apoyo de defensores de derechos humanos —laicos y religiosos—, las familias de estas 342 víctimas se agruparon bajo el acrónimo Afavit (Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo) y desde finales de los años noventa comenzaron una lucha política y jurídica para reclamar por el restablecimiento de sus derechos y obtener una reparación simbólica y económica. Una de las primeras medidas ganadas como reparación simbólica fue la construcción del Parque Monumento a las Víctimas y su puesta en funcionamiento desde 2002. Otra es el pago de unas importantes sumas de dinero que el Estado le ha venido girando a las familias en los últimos años.

I. Primera escena del pasado

Febrero de 2010. El salón central del edificio del Parque Monumento a las Víctimas se llama ‘Galería de la Memoria’. En las paredes cuelgan las fotos que el gran reportero gráfico del conflicto armado colombiano, Jesús Abad Colorado, le tomó a los familiares de las personas asesinadas y desaparecidas. Estas fotos son de la gente mientras sostienen contra el pecho los retratos de sus muertos o cargan cruces de maderos blancos o caminan al aire libre por los corredores de osarios que vienen a ser el escenario central de este parque. La Galería sirve de punto de encuentro para todos aquellos que se sienten interpelados por los hechos de sangre acontecidos en la Masacre de Trujillo. Cada tanto hay reuniones, actividades grupales, dinámicas de apoyo, misas y parecidos. Es media tarde y un grupo de familiares de víctimas se ha sentado en sillas de plástico formando un círculo. Cada persona ha debido compartir un recuerdo o un deseo o un proyecto del futuro. Algo relacionado con su ser querido. El turno para exponer la historia recae en una niña de unos 12 años, sobrina de una mujer asesinada. Su intervención no es un relato sino un reclamo a las personas que están aquí y no han juntado una palabra. “¿Por qué los adultos callan? ¿Por qué no dicen las cosas? Yo soy apenas una niña y miren que estoy hablando, que soy capaz de hablar”.

La actitud desafiante de la niña enternece a algunos; a otros los pone a pensar en sí mismos. Orlando Naranjo, el actual presidente de Afavit, me dice que se siente tocado. Que es verdad que la gente no es capaz de expresarse desde lo más íntimo, que no es fácil revelar sus miedos delante de otras personas, pero que hay que hacerlo, que es la única manera de seguir adelante. Un rato más tarde, cuando ya ha terminado la actividad, Ludibia Vanegas me hace una advertencia sobre la intervención de la niña. Digo advertencia porque lo de Naranjo me ha sonado como a palabras de consejos no pedidos, de esos que uno le va diciendo a los amigos en noches de whisky. Lo de Ludibia, en cambio, me parece un golpe de franqueza con la autoridad moral de también ser una sobreviviente de la masacre. “Yo sé que a ustedes les parece mucha gracia lo que dijo la niña. Pero la vida no es así de fácil. Aquí a los testigos los matan por ir a decir la verdad. ¿No ve a Daniel Arcila?”. Arcila, hay que aclararlo, fue quien ayudó a inculpar penalmente a buena parte de los responsables de la masacre entregando su testimonio de cómplice a las autoridades judiciales. Su osadía le costó la vida. “Muchas veces a uno le tocaba hacerse el ciego, el sordo y el mudo”, añade Ludibia y pasa a contarme una vez en que ella iba en un jeep de transporte público y le tocó ver que dos hombres armados atravesaron una moto en la vía para bajar a dos jóvenes del jeep y fusilarlos arrodillados. “Y les vi la cara, vi que se pusieron pálidos del miedo porque intuían que los iban a matar. Y ¿qué hicimos los del jeep? Nada. Quedarnos callados. Tocó dejarlos ahí. El jeep arrancó y solo escuchamos los disparos. Fue muy horrible. Una cosa es decir y otra es ver”.

II. Primera escena del presente

Mayo de 2024. En la Galería de la Memoria ya no están colgadas las fotos de Jesús Abad Colorado. Ahora exhibe las que mi compa Rodrigo Grajales le tomó a las Magdalenas por el Cauca, la instalación de Land Art creada por Gabriel Posada y Yorlady Ruiz hace dieciseis años. Son fotos de gran formato que muestran las balsas con las pinturas de las víctimas sobre las aguas del río Cauca, más algunos retratos de familiares y escenas dispersas del 17 de abril de 2010, día en que partió la instalación.

Ludibia viste de negro y su pelo y sus cejas son de un tono castaño oscuro. No hay una cana y ella se deja ver sonriente y segura. Su rostro parece no haber envejecido: los mismos ojos negros pequeños aumentados por unos lentes anchos de marco clásico y unos pómulos protuberantes que terminan afilando una cumbamba de miniatura. Todo en su cabeza está recogido en cola de caballo. Hago el amague de ir a saludarla apenas la veo llegar en una mototaxi, bajarse y pagar, y recibir a un señor que la había estado esperando a las afueras del parque. Siento que no me va a recordar, no me va reconocer. La saludo. Me sonríe. Le hablo de todo el tiempo que ha pasado. “Mijo, muchacho, qué bueno volver a verlo por acá”, dice y parece que se acuerda de mí. “¿Cómo ha estado? ¿Por qué no había vuelto?”, me pregunta y espera mis respuestas. “Hace tantos años…”, dice y me abraza. Un impacto de emoción eléctrica me corre por la espalda. No sé si se acuerda de mí con tal exactitud. Pero me lo hace sentir. Es claro que mantiene presente a mis compañeros: a Yorlady y a Gabriel y a Grajales. Y luego me dice que ayer nomás estuvo por aquí un colega mío también de Pereira: John Harold Giraldo. “El de la universidad”, dice. “¿Quiere cafecito? Ya le preparo”.

III. Segunda escena del pasado

Marzo de 2010. Ludibia es la primera persona que conozco en el Parque Monumento, mi primera entrevista formal. Tiene 58 años y una mirada vigorosa, un tanto desafiante, y una actitud siempre vital y servicial. Desde hace unos meses reside en un aula lateral de La Galería y se encarga del aseo general, de estar pendiente del mantenimiento y de preparar alimentos para atender visitas y reuniones. No tardo mucho en notar que otro rol de Ludibia, uno que quizás ella se ha impuesto, es contarle su épica a los visitantes que le entablan conversación o reflejan interés. Si todo el parque es un engranado artefacto narrativo, lo normal es que la única persona que lo habita día y noche actúe en consecuencia: la voz de Ludibia como una inopinada fuente de relato.

Su historia es de dos partes y en su conjunto resulta ser un caso típico de asesinato, despojo e impunidad. La primera parte ocurre durante los años de la masacre, más exactamente en 1989. Junto con su esposo y sus hijos vivía en una parcela de su propiedad a unos cincuenta minutos de la cabecera municipal de Trujillo, en la región de La Sonora, sector del bajo río Cáceres. La vivienda estaba situada en la margen izquierda del río, corredor que la guerrilla del ELN frecuentaba para salir de la alta montaña y llegar a las comunidades campesinas de las que tomaba abusivamente alimentos y animales de corral, y a las que les reclutaba por la fuerza a sus hijos en edad adolescente. Un día se llevaron al hijo de una vecina de Ludibia y ella sabía que era cuestión de tiempo para que hicieran lo mismo con su hijo mayor.

Para no dar la oportunidad, la familia se mudó a varias horas de distancia intercambiando por otra su parcela de café y frutales. Pasados tres años, en 1992, el hijo de Ludibia llamado Franklyn regresó a esas veredas de La Sonora para emplearse como jornalero en la finca de un conocido y buscar a la chica que había sido su novia. A los tres meses de haberse ido el muchacho apareció muerto a la vera de una trocha y con señales de tortura. A Ludibia la llamaron para enterarla, pero nadie le daba razones del crimen. Lo único que escuchó decir a alguien del camino fue que lo habían matado por guerrillero. Ludivia sintió que ese hombre no había dicho esa frase con la certeza de haber visto a su hijo armado y en camuflado. La había soltado como habladuría y salvamento, como diciendo: “Eso no nos pasa a nosotros porque nosotros no somos guerrilleros”. Esta manera de encochinar a un muerto era usual en zonas de operativos militares contrainsurgentes. Ante la imposibilidad de dar de baja en combate a guerrilleros entrenados, el ejército asesinaba a cualquier joven campesino, preferiblemente, a ojos de nadie en un descampado y dejaban el cuerpo tirado mientras orquestaban con las autoridades judiciales la pantomima del levantamiento. En el acta inventaban la constancia de que “el occiso” se había enfrentado a tiros con “la tropa”. En la revisión forense, los médicos se limitaban a describir las heridas. Y como nunca aparecía un investigador judicial solicitando interpretación de esas heridas —por decir algo, que los tiros en la cabeza fueran tiros de gracia dado el tatuaje de pólvora en el cuero cabelludo—, el cuerpo terminaba en un cajón listo para ser inhumado. Si nadie se acercaba a hacer el reconocimiento, ese cuerpo era marcado con la sigla NN dentro de una fosa común de un cementerio cercano. Para las familias quedaba como desaparecido y para los habitantes de la zona quedaba como guerrillero.

“Mi hijo no era ningún guerrillero”, me dice Ludibia, en un tono que deja escapar alguna tristeza y que siento como un palabreo con el que ella refuerza su convencimiento. “Era un joven sano, con la necesidad del trabajo”. El dato que para algunos podía sembrar la duda sobre la honestidad del hijo de Ludibia era la tortura. No faltaba quien dijera que si ese muchacho no hubiera sido guerrillero los asesinos no lo hubiesen torturado porque no habrían esperado obtener nada de él. Este razonamiento, en apariencia coherente, desconocía la manera en que la fuerza pública entendía las áreas rurales de Trujillo: para soldados y policías las veredas por las cuales transitaba la guerrilla eran sus bastiones solo posibles por el respaldo campesino, en especial el caserío de La Sonora y sus fincas alejadas. Sin afanarse por comprobar una verdadera experiencia miliciana o combatiente de tal o cual habitante, el ejército asumía que todos en esas veredas eran guerrilleros o guardaban información relevante sobre los movimientos guerrilleros, por lo cual se convertían en un potencial enemigo del Estado que merecía la muerte no sin antes flagelarlos para extraerles información. En el caso del hijo de Ludibia, este prejuicio militarista estaba reforzado por el hecho de que ella y su familia habían vivido en la margen izquierda del río Cáceres, como dije, corredor del ELN. En la margen derecha y a una distancia relativamente cercana a la que había sido la casa de Ludibia, una avanzada del ejército acostumbraba a levantar sus tiendas de campaña. Siempre que una escuadra de soldados cruzaba el río, entraban donde Ludibia para preguntar por la guerrilla.

“Pero nosotros no éramos informantes de nadie”, me dice Ludibia. “Si iba la guerrilla, nos teníamos que quedar callados. Si iba el ejército, también”. Al no recibir mayor respuesta, los soldados daban por cierto que en esa casa todos eran colaboradores del ELN. Y a todos, entonces, les cabía la bala. “No importaba nada, los militares decían que todos los campesinos éramos guerrilleros”. Es muy probable que esa avanzada del ejército sobre el río Cáceres hubiera tenido entre ojos al hijo de Ludibia y apenas lo volvieron a ver lo mataron como castigo, por no haber dicho nada de importancia en el interrogatorio, y como precaución, por no dejar viva una voz que más adelante hubiese podido hacer la denuncia de la retención arbitraria y las torturas. Quizás, también lo mataron porque podían maquillar el homicidio como una baja de la guerrilla, un resultado positivo para la fuerza pública.

Ahí en frente, sentados en unas sillas de plástico a las afueras de la cocineta que gobierna, Ludibia se interna en la segunda parte de su historia, un tema que le descompone el ánimo. De esa melancolía trabajada y soportada desde la muerte de Franklyn, Ludibia pasa a hablarme con cierta ira contenida, con el hartazgo de la indignación. Desde el día de ese asesinato, ningún investigador judicial se ha tomado en serio el trabajo de adelantar la diligencia. Nada en veinte años. Como si ese muchacho no hubiera existido y no hubiese habido homicidio. En las pocas veces que ella como mamá se ha acercado a un fiscal terminan despachándola luego de endosarle una responsabilidad de perito criminalista: “A mí me dicen que traiga pruebas. ¿Qué más pruebas quieren que el cráneo con los orificios? Mi hijo apareció torturado y con tiros en la cabeza. Las manos tenían marcas de que había sido amarrado y el rostro lleno de moretones. ¿Qué más evidencia quieren?”.

Sin haber cumplido 20 años, Franklyn era el mayor de los hermanos. Su pérdida terminó desagrupando a la familia. El papá y esposo de Ludivia se fue enfermando lentamente de cosas que ella le achacaba a la depresión que le siguió al crimen, hasta que lo encontró la muerte. Sin la cabeza del hogar, los dos hijos hombres que le seguían a Franklyn optaron por irse para Bogotá. Con Ludivia quedó la hija menor, pero sin hombres que la ayudaran debió vender a menos precio la parcela. Como ya había transcurrido un tiempo prudencial desde la época de la masacre y no había vuelto a suceder nada parecido, Ludivia regresó a la zona rural de Trujillo, a las veredas del río Cáceres porque allá quedaban algunas familias conocidas con las cuales podría contar en caso de necesidad, además de que no había otro lugar por el que sintiera arraigo.

Yomara, su hija, ingresó al colegio para culminar el bachillerato. Tenía menos de 18 años y le faltaba grado once. En mayo de 2009, tras una temporada de quietud, la guerrilla del ELN volvió a repuntar por toda esa zona y le hizo saber a los campesinos que se encontraba urgida de agrandar su pie de fuerza reclutando jóvenes. A la secretaria del colegio de Yomara le envió una nota en la que pedía cinco estudiantes, los más grandes, para entrenarlos y “volverlos berraquitos”. Que organizara un paseo escolar para que le quedara fácil entregarlos. Las directivas cancelaron clases dos meses y enteraron a las autoridades. La respuesta del ejército fue que estuvieran tranquilos, que retomaran las clases, que ellos iban a montar un campamento en la zona para que los estudiantes pudieran ir al colegio. No pasó una semana de vuelta al aula cuando el ELN envió una segunda nota, esta vez en un tono agresivo: que si el colegio no pensaba cumplir las órdenes, la guerrilla las haría cumplir. Y que ya no servía lo del paseo, que debía ser el conductor del jeep de transporte público de la vereda quien debía entregar a los jóvenes; y que ya no eran solo cinco, que también necesitaban mujeres y que en el colegio había varias en capacidad de cargar el fusil y tener sexo con hombres mayores.

La comunidad del Bajo Cáceres se sintió muy amenazada y no fueron pocas las familias que alejaron a sus hijos. Al conductor del jeep le tocó huir de la región con esposa e hijos porque no estaba dispuesto a servir de cómplice de la guerrilla. Ludivia mandó a Yomara con sus hermanos en Bogotá. Fue el acto final de su despojo. Al mirar hacia atrás, Ludivia resumió todo diciéndose: “La violencia me quitó la familia, todo lo que tenía”. Entristecida y desangelada, la recibieron en el Parque Monumento y al otro día estaba mudándose para una sala de reuniones de La Galería. Con la voz amilanada, me dice: “Solo las personas que han pasado por lo mismo saben lo que se siente. La vida en el campo es muy dura. Uno en esa impotencia de que alguien entre a su casa y haga lo que quiera con la familia de uno y uno sin poder defenderla, sin poder llamar a nadie, sin poder hacer nada… es una cosa muy triste”.

No deja sorprender o de aterrar que todo esto le haya sucedido hace menos de un año. Como si en La Sonora y en otros parajes rurales de Trujillo poco o nada haya cambiado en veinte años. “Por allá todo sigue igual”, me dice Ludibia. “No es como dicen que no hay grupos armados. Sigue lo mismo, pero uno no puede decir nada. Es más, yo estoy acá en el parque y me da nervios por lo que pueda suceder. Ellos vienen aquí y se hacen los que visitan las tumbas, como queriendo conocer, pero lo cierto es que están vigilando. Por eso le digo que hay cosas que no se pueden decir, que lo mejor es quedarse callada”.

IV. Segunda escena del presente

Mayo de 2024. Hay algo en Ludibia que noto decididamente distinto. Es algo de su aspecto que es algo de su ánimo. Hace catorce años, recién desplazada hacia este Parque Monumento, no hubo un día en que Ludibia no estuviera vestida en chiros de trabajo: delantal de cocina, chanclas, alguna camiseta de mensajes activistas, alguna camisa de talla masculina, jeans de fatiga. Acaso, tenis; mejor, botas pantaneras para subir por los corredores de osarios y darle vuelta a todo el parque. Y ahora la veo con un atuendo de señora de ciudad, blusa negra, jeans azul petróleo pulcrísimos. Zapatos sobrios de tacón bajito. Hace rato que dejó el aula de la Galería por una vivienda en el centro del pueblo. Hace rato que su hija Yomara regresó de Bogotá y se instaló en la misma vereda del bajo río Cáceres y ya tiene familia y Ludibia va cuando quiere a ver a sus nietos. En su rostro percibo el trazo del maquillaje delicado y una fina línea negra que le otorga profundidad a su mirada. La misma dulzura, la misma suavidad, entre un fortalecido concepto de mujer vencedora. El café que me trae viene endulzado con azucar caramelizada; el de ella es amargo y cargado de matices naturales. Le ofrece asiento al hombre que la había estado esperando desde temprano a las afueras del parque. Se trata de un señor octogenario. O casi. Hermano de un jornalero asesinado durante los años de la masacre. El señor me alcanzó a adelantar algo antes de que llegara Ludibia. Dijo que hasta el momento ni él ni su familia habían recibido el dinero como reparación que otras familias sí. Dijo que él creía que lo habían orientado mal, porque uno de sus vecinos envuelto en un caso parecido ya había sido indemnizado. El señor se expresaba con pesadez, como si el aire debiera abrirse espacio con azadón para entrar en sus pulmones. Cojo y obeso. Con una mirada de abandono o de sentirse abandonado, que no es lo mismo. Canoso y una piel dorada a golpes de trabajo bajo el sol. Ludibia le explica que las indemnizaciones no dependen de Afavit, no dependen de nadie en el Parque Monumento. Las ordena un juez luego de estudiar caso por caso. Víctima por víctima. El señor se resiste a entender. ¿Por qué a otros sí y él no? ¿Por qué sí a familias que no les falta el dinero y a él que se le nota el hambre, no? Ludibia se muestra paciente, pero ante la insistencia del señor dice que esas indemnizaciones son gracias al esfuerzo de toda la gente que ha permanecido en este parque y en este empeño de reclamarle al Estado y en la organización social, muy a pesar de las amenazas y las intimidaciones y los homicidios recientes y el ambiente de continua zozobra. Y remata con un caso: “Mire a doña Consuelo, le asesinaron a dos hijos y se los desaparecieron tirándolos al Cauca, y no ha sido indemnizada”. Y aunque no lo pone en palabras, lo que quiere decir es que ahora que el Estado ya está condenado a pagar en dinero su culpa en la masacre han aparecido familiares y víctimas que antes se mostraron en total despreocupación, y no agradecen que ha habido gente que nunca claudicó. “Gracias a nosotros es que hay familias que ahora están recibiendo esa plata. Le toca tener paciencia”.

Outro

Para terminar esta crónica hay que saber una cosa. La violencia en Trujillo no para. Justo el día en que iba por la carretera a punto de llegar al pueblo, una colega me escribió desde Tuluá. Hasta en el tono de su chat se le sentía la angustia. “No sé si sabes lo que está pasando en Trujillo”, dijo tras el saludo. “Han matado muchas personas en estos últimos dos meses. ¿Sabes algo?”. Lo simpático fue que ella no sabía que yo estaba en camino hacia ese pueblo. En seguida, me envió los enlaces a los archivos de prensa que reseñaban cada crimen. Todos calcados. Tiros de sicario por la espalda y a la cabeza. Ataques sorpresivos en casas rurales de veredas apartadas. Muertos en vía pública. No conté el total, unos diez. Y la desconfianza entre sus habitantes. Una de las entrevistas que tenía pactada terminó antes de comenzar. La persona me hizo seguir a su casa, me ofreció asiento en un balcón que daba a una calle comercial, y me comenzó a hacerme preguntas por mi indentidad, mi profesión y mi interés en entrevistarlo. Debo aclarar que esta persona no era un bandido, sino un ciudadano al que le había tocado recuperar cadáveres del Cauca durante los años de la masacre. Luego de mis explicaciones, esta persona me dijo que no iba a conceder la entrevista, que en este momento estaba muy peligroso, que mataban y mataban gente y que yo mismo estaba en riesgo quedándome tanto tiempo en el pueblo. Que ya me debían tener pisteado. Que él no se iba a exponer. Total, no me dejó hacerle ni una pregunta. Era la última entrevista que tenía en mi plan de trabajo. Así que busqué mi carro y avancé en dirección hacia la salida del pueblo. Mentiría si digo que alguien comenzó a seguirme. Mentiría también si digo que no sentí alguna prevención.