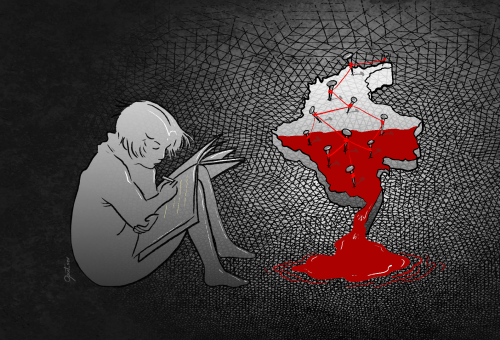

La vida en un cúbico

Texto

Juan Miguel Álvarez

Ilustración

Daniela Hernández

Abril 28 de 2023

Compartir

La vida en un cúbico

Los cúbicos pueden ser la forma más temeraria de las minas de oro en el país. Su prosperidad depende de retar a la fuerza estrepitosa de los ríos. Las autoridades los tienen prohibidos, pero en una región del Eje Cafetero en torno al río Cauca son la única actividad masiva de trabajo. Dos accidentes mortales en seis años dan la medida del riesgo. La siguiente crónica explica la situación y la sinsalida.

El accidente

Fue hace dos días. Quince mineros murieron ahogados luego de que el agua del río Cauca rompiera las resistencias de dos socavones tipo cúbico y entrara a presión arrastrándolo todo. Los muertos eran hombres entre los 19 y los 50, y no habían hecho más en su vida que ir por el oro escondido entre el barro de los valles aluviales.

Corre mayo de 2015 y agolpados en la orilla del Cauca se encuentran los equipos de socorro, los familiares en llanto y nosotros los periodistas. La policía trata de mantener a distancia a los curiosos que saltan la barda y a los camarógrafos de televisión. Las autoridades de gobierno esperan la recuperación de los cadáveres, sentadas bajo la sombra de una carpa. Y hay bomberos hombro a hombro con expertos rescatistas en minas subterráneas. Hasta el momento van cuatro cuerpos traídos a la superficie. Los once que faltan tardarán varios días. Todo el sector está cruzado por el rugido unísono de 26 motobombas operando a pleno para extraer el agua de los socavones y abrirles paso a los rescatistas.

Yeison Gutiérrez, sobreviviente, me cuenta su destino: que ha sido minero desde los quince años y ahora de 34 acumula una experiencia que le habría podido permitirse trabajar en otro cúbico, pero eligió uno de los que se inundó porque era «el mejor administrado y uno de los más seguros de por aquí». Que esa mañana antes del accidente, él y sus compañeros estaban en sus puntos de excavación apenas comenzando la jornada cuando les llegó la orden de salida en forma de grito: «¡Salgan, salgan de la mina ya!».

Sorprendido, Yeison lo relacionó con un fallo en el suministro eléctrico que había ocurrido hacía segundos. Su primera sospecha fue que era algo pasajero; sin duda, alguien —el administrador de la mina— iría a levantar el taco de los fusibles y asunto arreglado. Pero fue que no. La oscuridad más negra anegó la mina y las aspas de ventilación ya no limpiaron más el aire y la motobomba dejó de extraer el agua que infiltra al socavón por las fisuras de la roca. ¿Qué estaba sucediendo?, se preguntó.

—Cuando van a cortar la luz por largo tiempo, la empresa de energía informa a las minas —me dice, abriendo sus ojos achinados—. Los mineros no bajamos a trabajar ese día porque es inseguro.

El daño letal comenzó en la mina vecina a la de Yeison, donde murieron los diez primeros. El hombre que iba en la punta de la pica vio que el material que estaba cayendo a sus pies era un pan de sal: un chorro de agua espesado con arena.

—Lo normal en un cúbico —dice Yeison.

Pero como la motobomba estaba inoperante, ese chorro colmó el socavón a una velocidad inopinada: ni muy rápido como para que los mineros hubieran salido corriendo al segundo, ni muy lento como para haber analizado detenidamente el riesgo. Para cuando el agua ya iba por la cintura del hombre que tenía la punta de la pica, comenzaron a desprenderse cascajos completos de las paredes de los tabiques. Los mineros corrieron a buscar la salida, pero el desmoronamiento adquirió la velocidad del rayo y dio vida a un caracol de viento y sedimento que fue horadando el techo del interior hasta abrir un boquete que contactó el fondo del río Cauca. Como atraída por un imán, el agua del río se metió furiosa buscando el agua que ascendía dentro del socavón y terminó perforando una canal que le dio paso al cúbico donde estaba Yeison, para también destruirlo en menos de nada ahogando a los últimos cinco.

—Yo sentí todo —me dice, bajando la mirada. Primero, el aire huracanado con tierra y arena. Y luego, el agua que irrumpió como una ola presurizada y herida—. Haga de cuenta que le tiraran un puñado de arena a los ojos antes de ser azotado por una pared de agua. Si salí de ese hueco fue milagro de Dios.

Un cúbico es una improvisación, aunque no le falta algo de ingeniería. Funda su éxito en la latencia del riesgo. Se trata de un túnel vertical situado al pie de un cuerpo de agua que puede ser un río o una laguna. Apenas la excavación supera la profundidad del cuerpo de agua, el túnel hace un ángulo recto y se adentra horizontal hasta quedar por debajo del lecho. Los mineros, literalmente, quedan con el caudal —en este caso, del Cauca— en sus cabezas. A partir de este punto, el túnel se divide en uno o varios frentes según los rastros de oro que los mineros hayan cateado.

Existen en pocas partes del país y abundan en la región conocida como el cañón del río Cauca, sobre todo en su comienzo que son unos 30 kilómetros: desde las inmediaciones de un caserío llamado Irra, en el municipio de Quinchía, hasta La Garrucha, paraje situado en la entrada al municipio de Marmato. Entre estos extremos, ambas orillas se reparten otros seis municipios: Anserma, Ríosucio, Supía, La Merced, Filadelfia y Neira.

Aquí, el Cauca es de raudales rocosos y su profundidad promedio es de dos a tres metros. Lo normal es que los frentes del cúbico mantengan una amplia separación con el fondo del caudal, lo que no evita las filtraciones —que podrían agrietarse sin razón aparente e inundar el cúbico—, ni la vacilación de los tabiques —que podrían sucumbir ante cualquier cambio no estimado en la consistencia del sedimento—. Los dos cúbicos de este desastre contaban con cuatro entradas —bocaminas— que bajaban 12, 17, 22 y 24 metros de profundidad, es decir: se habían alejado más de diez metros del fondo del río.

Y no les alcanzó.

A todas luces, los cúbicos son la más aventurada y temeraria forma de las minas de oro.

Nadie ha podido precisar cuántos hay en estos 30 kilómetros. En 2013, el gobierno regional encontró poco menos de 150. Pero aquí dicen que este año, solo en los primeros cinco kilómetros de la orilla que pertenece al municipio de Anserma, ya han sido detectados más de cincuenta. Y en Ríosucio, unos noventa. Y nadie se detiene. Para el momento en que alguna entidad emprenda la tarea de inventariarlos con rigor, los mineros ya habrán abierto alguna cantidad más. Cada cúbico, en promedio, es lugar de trabajo para unas treinta personas.

El dato alarmante, sin embargo, es otro: ninguno de estos cúbicos cuenta con un servicio formal de suministro de energía eléctrica, porque ninguno se encuentra en regla. Sin respaldo comercial, los dueños o administradores optan por pegarse al cableado de manera fraudulenta.

No hablemos de quinientos, que es la estimación final de los cúbicos que podría haber en esos 30 kilómetros. Hablemos de cien. Cien cúbicos significan cien conexiones hechizas al cable madre; cada una debe aguantar los sistemas de luz, ventilación y extracción de agua. Esto es: cien extensiones de bombillos, cien ventiladores industriales, cien motobombas.

Ahora sí, hablemos de quinientos.

Lo que corre como rumor de río, entonces, es que a estas minas les suceden estas tragedias porque son ilegales. La empresa de energía que cubre esta zona aceptó que antes del accidente había habido un fallo eléctrico, un largo apagón debido a un corto circuito que no había sido su culpa. Que el daño había tenido origen «muy seguramente» en la sobrecarga de conexiones ilegales de las minas. La Agencia Nacional Minera (ANM), máxima autoridad, expresó que los cúbicos inundados estaban en «proceso de legalización», que eso les daba permiso de trabajar cumpliendo «requisitos de seguridad e higiene», pero sin usar aparatos de minería industrial. Es decir, solo podían horadar el subsuelo con las herramientas de minería artesanal: picas, palas, mazos y barras. Y la Defensoría del Pueblo pidió investigar a los dueños porque operaban sus minas bajo circunstancias de alto riesgo para la integridad de sus trabajadores: no solo que estaban pegadas de manera hechiza a la conexión eléctrica sino también que carecían de planta eléctrica para suplir los fallos; que además, estas excavaciones profundas en los valles aluviales del río estaban prohibidas y que los mineros tenían precarias condiciones de seguridad social.

—Esa es la lucha cada vez que hay un accidente en una mina como estas —me dice Mario Tangarife, un minero local que integra el equipo de rescatistas expertos en minas subterráneas de la ANM y que ahora va de un lado a otro va con su radioteléfono atendiendo el rescate.

La lucha de la que habla se entiende así: cada vez que ocurre un accidente en el que mueren mineros, la opinión pública salta indignada de su sofá citadino para decir que pobre gente, que el Gobierno debería ayudar, que cómo los deja morir. Y el Gobierno responde que poco puede hacer si los mineros no legalizan su mina, que si cumplieran con los requisitos estos accidentes no ocurrirían o serían menos letales. Tras de lo cual, el Gobierno aprieta a sus funcionarios para que eleven los indicadores que prueban que el Estado sí trabaja para reducir la informalidad de la explotación de los recursos naturales. Esos funcionarios, a su turno, se ponen las botas y el casco, se acompañan de policía y arrancan a revisar mina a mina y a pedir papeles, y a judicializar a quien no los muestre. Y entonces, estos mineros, indignados y enfurecidos, quitan a la fuerza los sellos de las minas para volverse a meter y responden como me ha dicho Tangarife: «acá no somos ilegales, eso es un cuento que se ha inventado el Gobierno porque no nos quieren dar un título de explotación minera».

Según su juicio, no pueden ser ilegales los mineros que excavan las entrañas del lugar en que nacieron y donde han vivido. Me dice que en este cañón del Cauca hay personas que levantaron su casa hace décadas, que son hijos, nietos, bisnietos de mineros y que por derecho propio cavaron «su hueco» —cúbico— en lo que podría ser el patio de la infancia.

—El problema es que el Gobierno no quiere reconocernos —insiste—. Eso no quiere decir que seamos ilegales. Somos mineros tradicionales y lo que necesitamos es que el gobierno nos reconozca.

En el debate actual sobre la minería de oro en Colombia flotan varias maneras de llamar a las cosas. Además de minas ilegales, existen las informales, las artesanales y las tradicionales. Categorías que responden a los métodos de extracción. También hay categorías definidas por el volumen de material extraído: minería de subsistencia, y pequeña, mediana y grande minería.

La más lesiva es, sin duda, «minería ilegal» porque estos trabajadores entienden que el Estado los sitúa en el bando de los que están al margen de la ley junto a guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y criminales de toda laya. Ahora bien: si uno aparta el sentido delictivo que siembra la expresión, se puede decir que esta minería es la que practica un puñado de obreros en un socavón sin contar con los tres documentos principales del negocio: el título minero, la licencia ambiental y la razón social de empresa.

Para no sentirse criminales, estos trabajadores han comenzado a decir que no son ilegales, que su minería es informal. Y si no usan maquinaria pesada como taladros hidráulicos ni mucho menos retroexcavadoras o dragas, entonces son artesanales. Y si son mineros por herencia familiar y porque nacieron y han vivido en un lugar históricamente aurífero añaden que son tradicionales.

Este accidente ha tenido lugar en la vereda El Playón, que es un valle aluvial, es decir, una hondonada de unos 20 metros de ancho en la margen izquierda que el río toma para sí cuando aumenta el caudal debido a las lluvias en las tierras altas. Pertenece al municipio de Ríosucio, cuyo casco urbano se levanta en una colina llamada Quiebralomo desde los tiempos en que estos predios eran de la corona española. Los documentos de la Colonia destacaban la zona como una enorme reserva de oro, sobre todo de vetas dentro de la roca, y advertían que no era poco el que viajaba suelto con las corrientes de quebradas y ríos, cada tanto depositado en los valles aluviales y en las arenas de las orillas —de ahí que se llame oro de aluvión, aunque en la Colonia también se usaba la expresión «minas de placer» porque no obligaba mayor esfuerzo recolectar oro del suelo húmedo—.

Dos siglos más tarde, hacia 1825, cuando Colombia ya era una república independiente, el Gobierno nacional empeñó con firmas inglesas todas las minas de esta zona —Marmato, Supía y Ríosucio—. Usaría el dinero para completar los procesos independentistas de provincias que aún estaban en manos de soldados españoles. Las empresas inglesas se dedicaron a explotar el oro de las vetas subterráneas y se ayudaron contratando mineros alemanes con capacidad técnica para hacer socavones de más de 600 metros de profundidad. El oro de los valles aluviales se lo dejaron a los locales, que eran criollos campesinos, negros libres e indígenas.

Hacia 1940, el Estado colombiano ya había recibido estas minas de vuelta. Y por mucho que los europeos las hubieran explotado continuaban repletas de oro. Es más, el oro parecía brotar en cualquier parte. Un geólogo residente en Supía llamado Conrado Gómez me contó que durante la construcción de la carretera asfaltada que va desde su pueblo hasta la cima de la colina en Ríosucio, las volquetas cada mañana subían arena y piedra de la orilla del río Cauca para hacer los rellenos que requería la bancada. Y por la tarde, los ingenieros ya no encontraban ese material. La gente de los alrededores se lo llevaba porque notaba refulgencias doradas que se podían agarrar con la mano. «Brillaba a simple vista. A la obra le tocó lavar esas arenas en la orilla del río para sacarle el oro y evitar que la gente se las llevara».

Hasta finales del siglo XX, la mayoría de las minas viejas en torno al cañón del río Cauca permanecieron casi que inactivas. El movimiento de mineros y maquinaria ocurría, apenas, en el cerro de Marmato, en uno que otro socavón en Supía y en las minas de Gavia en Ríosucio. Y aunque no faltaba la persona esculcando las arenas de los ríos, la minería de oro era algo accesorio que acaso completaba los ingresos de las familias cultivadoras de café.

Todo cambió a partir del 2001 con la promulgación del nuevo Código de Minas, por parte del Gobierno nacional. Este marco de regulación fue sustentado sobre el hecho de que toda la riqueza del subsuelo es propiedad del Estado, pero como el Estado no cuenta con la estructura suficiente para explotar sus recursos naturales no renovables hubo de simplificar al máximo los trámites para que una persona o una empresa pudieran hacerse a un título minero, es decir, a un contrato de concesión sin importar el tipo de minería: materiales de construcción, metales y piedras preciosas, carbón y demás. Si antes el interesado debía sustentar capacidad financiera y técnica para recibir el título, luego de 2001 solo ha necesitado presentar de primero una propuesta de concesión en un predio libre. Como quien dice: «Primero en el tiempo, primero en el derecho». La capacidad técnica y las formas de cuidado con el medio ambiente, así como la relación con las comunidades aledañas al predio del título minero, puede sustentarlas más tarde.

Los años siguientes a este Código de Minas fueron como una feria de repartición de títulos a firmas no mineras de capital global, a mineras multinacionales, a empresas nacionales, a ciudadanos emprendedores y a codiciosos de oficio. Para mayor suerte, los precios del oro comenzaron a elevarse. En 2006 la onza troy valía 500 dólares y en 2011 alcanzó los 1.908 dólares. De ahí para acá, el precio difícilmente ha bajado de ese umbral —para quienes no lo sepan, la onza troy equivale a 31,1 gramos y solo se usa para metales preciosos—.

Con estos precios, no solo abundó capital global comprando las minas más lucrativas del país —casos Marmato, Segovia y Santurbán—, sino que también las comunidades de tradición minera, como las del cañón del río Cauca, se excitaron abriendo socavones en cualquier punto que les pareciera. Si en una quebrada mínima o en un lánguido riachuelo se veían minúsculas chispas de oro, aparecían mineros que se ponían a cavar un cúbico para escarbar las entrañas de ese lecho, sin tramitar permisos con el Estado.

El rescate continúa. Ya es mediodía y el tumulto recibe el sol en sus cabezas. No falta el vendedor de helados que aprovecha la escena. Han hallado el cuerpo de otro minero, pero aún no lo traen a la luz. Y mientras siga sepultado no lo contabilizarán como recuperado. Sería el quinto. Ayer en la tarde, los familiares de los mineros muertos estaban desesperados porque habían trascurrido más de 24 horas desde el accidente y los rescatistas no habían podido recuperar a nadie. Hubo mujeres en llanto colérico que intentaron rebasar los controles amenazando con meterse a los cúbicos para ir por sus esposos y sus hijos.

Finalmente, los dos primeros cuerpos vieron la luz pasadas las ocho y media de la noche. Antes de la madrugada, hubo otros dos. Pero han tenido que consumirse más de doce horas para recibir el anuncio de este quinto cuerpo. Abajo siguen los mineros que ocupaban los rincones más alejados cuando el Cauca se les metió.

El capitán de los bomberos de Ríosucio se llama Óscar Mejía y es un hombre mayor, cachetón y calvo. El casco se le viene sobre la frente y le cubre las cejas, como si le quedara grande. Y nos ha pedido —a la prensa— que no demos información de este último hasta que no esté embolsado aquí arriba. Me dice que el rescate va bien, pero que la situación en general es jodida:

—La actividad minera en este cañón se ha incrementado de una manera importante —observa, con sus ojos apagados en una expresión de agotamiento—. Nos preocupa que no se están cumpliendo con algunos parámetros de seguridad ocupacional para ejercer este trabajo que es calificado como de alto riesgo.

Su semántica corporativa es diciente del estado de las cosas.

Para el Gobierno, para el Estado en general, ese reconocimiento que reclama Tangarife y que se traduce en la obtención de un título minero se obtiene con la formalización de la mina. Si los dueños de los cúbicos junto con sus mineros aspiran a ese contrato de concesión no les queda otra que evolucionar hasta ser una empresa constituida con licencias y razón social. Este paso, sin embargo, es difícil de dar porque es costoso, largo y meticuloso, y no garantiza que el proceso termine con éxito.

La Política nacional para la formalización de la minería en Colombia existe desde 2014 y es un documento que establece el procedimiento que las minas informales —tradicionales o recientes, artesanales o mecanizadas— deben seguir para convertirse en empresas a toda regla.

En síntesis, una cuadrilla de mineros que venga trabajando un socavón y quiera formalizarlo debe ser capaz de superar cinco grandes grupos de documentación: uno, el relacionado con la figura comercial que más le sirva de acuerdo con el tipo de minería que desarrolla para así gestionar el título minero. Otro, el que proyecta un plan de trabajo y obras que se ajusten a los requisitos de ley. Uno más, el que reconozca los impactos ambientales que causa la mina, cómo mitigarlos y ajustarse a las exigencias ambientales. Un cuarto grupo es el que debe demostrar que es capaz de amparar a cada minero bajo el sistema de riesgos laborales y la protección social, y que su mina puede recrear lo que llaman «clima corporativo». Y un quinto, el que sustenta el plan gerencial o administrativo que haga de la mina una empresa sostenible y sustentable.

Para empezar, los cúbicos están en un limbo: no parecen caber en ninguna de las categorías, ni por volumen de material extraído ni por la calidad de minería que realizan.

Los del cañón del río Cauca son estructuras que cuestan plata. Entre la excavación, los soportes internos, las instalaciones eléctricas, los ventiladores, la motobomba y la pluma, que es el ascensor que saca a la superficie el material y a los mineros, puede haber una inversión de 30 a 50 millones de pesos —alrededor de diez mil dólares—. Y si abajo en los frentes hay maquinaria para perforar o moler roca, como dijo la ANM que los cúbicos inundados tenían, la inversión puede ser hasta de dos veces más. Todo lo cual hace que no sean de minería artesanal.

Para defender que son minería tradicional, como lo remarca Tangarife, deben demostrar —por requisito del Código— que esos socavones fueron abiertos desde antes del 2001 y que su producción ha sido sostenida a lo largo de los años. La mayoría no suma esa vigencia, aunque sus trabajadores quizás sí puedan demostrar que han sido mineros desde niños y por costumbre familiar. En cualquier caso y según quién lo mire, los cúbicos son minería informal o ilegal.

Por volumen, no son minería de subsistencia. Según el Código, esta clase de minería solo ocurre al aire libre, por no decir a cielo abierto, y su técnica solo puede ser de recolección; nada de excavaciones ni movimientos de tierra.

A los cúbicos, entonces, solo les queda la opción de ser minería subterránea de pequeña escala, siempre y cuando no extraigan más de 8.000 toneladas de material por año. Pero como son informales, nadie les lleva cuentas de lo que sacan, ni en material ni en oro.

Suponiendo que los mineros del cañón del Cauca pudieran demostrar que son minería tradicional y artesanal a pequeña escala —no importa que algunos empleen maquinaria industrial—, el problema apenas comenzaría porque esta minería es, justo, la no mejor vista: sus errores siempre parecen de bulto y sus virtudes no prometen mucho. Que es contaminante porque no usa tecnología cuidadosa con los ecosistemas; que es en exceso peligrosa porque la precariedad de los socavones expone, inadmisiblemente, la vida de los mineros; que no le sirve al Estado porque no traza la producción: como no declara cuánto oro extrae en un día, en una semana, en un mes, no es fácil hacerla pagar impuestos sobre lo producido. Para rematar, que una cantidad sombría de estas minas mantiene llenos los bolsillos de organizaciones criminales.

A favor, lo obvio: es la única forma de subsistencia para un enorme sector de la población rural del país, un sistema de producción que a muchas comunidades las protege de la pobreza absoluta.

Ya es media tarde y han comenzado a aflorar historias de los mineros ahogados.

Abelia Chiquito, una mujer ya madura que se asume como viuda, dice que hasta hace nueve meses su esposo era un campesino que se ganaba la vida jornaleando en las fincas y luego de que conociera los pagos en las minas se volvió minero. Mientras que por una semana de trabajo en una finca le pagaban no más de ciento cincuenta mil pesos, en el cúbico podía ganar sesenta mil diarios.

Don Fidel, campesino, padre de dos jóvenes mineros que siguen allá sepultados, dice que sus muchachos viajaban todos los días de su casa en Quinchía, a una hora y media de distancia, para meterse en estos cúbicos. «Es que les gustaba mucho la platica», dice don Fidel, con esa voz partida por el dolor.

Nelly Arango, otra mujer que ya se sabe viuda, dice que su esposo presentía la muerte dentro de la mina porque hacía pocos días él había subido a Facebook una foto en la que se veía en compañía de un pariente y había cruzado la imagen con una cinta luctuosa. Y le pidió a ella que si algo le pasaba, «no lo dejáramos allá metido».

La más inquietante o reveladora es la del minero más veterano de los dos cúbicos apodado La Abuela. Su nombre: Olidén de Jesús Hernández. 50 años. Su hermano ha estado aquí esperando por la recuperación del cuerpo y ha contado que la familia ya le había insistido a Olidén que se retirara de las minas, que consiguiera otro trabajo, pero no se dejó convencer. Por su experiencia, Olidén era empleado en varios cúbicos del río para que hiciera los reforzamientos del socavón con vigas de madera. Dicen que podía leer el barro de los tabiques para elegir dónde situar las vigas. Ante un accidente, había dejado dicho que si no lo podían sacar del cúbico lo dejaran allá adentro, que él era minero y en la mina moriría. «Esto no nos sorprende», ha dicho su hermano a varios periodistas. «Siempre que llegaba de trabajar contaba que se había salvado de un derrumbe que casi lo tapa, de una piedra que casi le cayó en la cabeza, de la mina que se había inundado y alcanzaron a salir… Murió en su ley».

Me despido de Yeison. Me dice que no lo duda: volverá a buscar trabajo en un cúbico. Cita dos razones: que acá todos son una familia, entre todos se ayudan, nadie está por encima de nadie, y que es muy normal que haya personas muy pobres que a diario vengan a los cúbicos a pedir ayuda. Un día, los mineros de un cúbico le dan un baldado de material a esa persona. Al día siguiente, en otro cúbico le dan otro baldado de material. Y así esa persona no aguanta hambre.

—Entonces, volvería a trabajar en un cúbico por seguir ayudando, por seguir siendo de esta familia, y también porque es mi manera de salir adelante.

Después del final

El rescate de los quince cuerpos tomó trece días. Pero debió agotarse una semana de labores entre el quinto y el sexto cuerpo recuperado. Las contingencias fueron las evidentes: el río Cauca no dejaba de ocupar los cúbicos y cada intento de ponerle parches a las filtraciones era inútil. Entre la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Ríosucio debieron traer máquinas retroexcavadoras para mover tierra de la orilla y construir una especie de dique que aislara y moderara, un poco al menos, la corriente del río. Debieron bajar dos buzos especializados para ubicar los huecos por los cuales estaba entrando el agua. Debieron poner en funcionamiento una motobomba de cien caballos de fuerza, del tamaño de un carro, para que le ayudara a las otras 25 a sacar más agua de la que entraba. Debieron cavar un pozo al pie de un cúbico para que drenara lo que no alcanzaban las motobombas. Todo esto fue posible con la energía de dos plantas generadoras cada una del tamaño de una casa.

En esos trece días, tanto el ministro de Minas y Energía del momento, Tomás González, como el presidente Juan Manuel Santos se dieron una vuelta por el lugar del rescate y hablaron con las familias devastadas y con los mineros. El mensaje que dejó el Gobierno nacional no fue del todo reparador: si bien dejaron la orden de no renunciar al rescate por difíciles que se pusieran las circunstancias, también dijeron que la única manera de permitir la minería tradicional y artesanal era que los mineros se formalizaran; que si no eran capaces debían dar el paso hacia la reconversión laboral: dejar la minería y buscar otra forma de sustento. De lo contrario, podían ser judicializados. «Queremos minería con vocación, pero que respete la vida», dijo González.

A manera de despedida, Santos arrojó una explicación del accidente inédita hasta ese momento. Dijo que no había sido por el fallo de la motobomba tras un corto circuito, que el Cauca se había metido a los cúbicos rompiendo el techo de separación. Nada más que eso. «Es lo que técnicamente se llama “irrupción súbita del agua”», precisó.

Los mineros quedaron llenos de incertidumbre porque si eso era cierto el riesgo a morir en los cúbicos quedaba imposible de controlar. Hasta ese día, el error se había puesto en terceros, cosas que bien manejadas hubieran prevenido la tragedia: tecnología que evitara el corto circuito o que los administradores de los cúbicos mantuvieran plantas de energía suplementarias. Pero si lo dicho por Santos era cierto, ¿quién se atrevería a meterse de nuevo en un cúbico para horadar el lecho del segundo río más caudaloso del país?

En las semanas sucesivas, la ANM bloqueó todas las solicitudes de formalización que provenían de los cúbicos del cañón del Cauca negándoles por completo a estos mineros la posibilidad de legalizar su actividad. Según el análisis de esta oficina, no es factible habilitar los cúbicos porque «se construyen sobre materiales inestables que al ser socavados ponen en inminente riesgo la vida», ya por asfixia o inhalación de gases, derrumbes o inundación.

Entre el 2017 y el 2019, la Unidad de Desarrollo Minero de Caldas, una oficina de la Gobernación dedicada exclusivamente a atender los asuntos de la minería, llevó a cabo unas mesas de reunión con el ministerio, la ANM, líderes mineros de los cúbicos y las alcaldías de los municipios del cañón para encontrar soluciones a la disyuntiva: si los cúbicos nunca podrían ser legales, ¿en qué trabajarían esos mineros?

Los líderes fundaban su argumento en la rareza del acaecimiento: que era el primer accidente dentro de un cúbico desde el 2001 para acá, que la caída de un avión no propiciaba el cierre de la actividad aérea, que los dejaran demostrar que la minería que ellos practicaban era segura y podía cumplir con estándares aún más exigentes de seguridad, que lo único que necesitaban era la voluntad del Gobierno para ayudarles.

La ANM nunca cambió su determinación: los cúbicos no iban a ser permitidos. A estos mineros les quedaba la reconversión laboral o buscar empleo en minas convencionales ya en regla.

Nada tuvo éxito.

Hasta que Santos entregó el poder, en agosto de 2018, no fue mucho el avance en la formalización de las minas en general. De un estimado de 10.000 unidades de pequeña minería —censadas en 2010—, menos de 2.000 habían logrado dar un primer paso en ese proceso. Y las que lo dieron fue gracias a que ya contaban con el título minero y habían logrado obtener la licencia ambiental. Las más alejadas de cualquier molde legal siguieron renuentes a la formalización.

Durante los años del Gobierno Duque, la política de formalización intentó continuar con el mismo rigor, pero como pronto se nos vino encima la pandemia del Covid-19 con su cuarentena prolongada, y quedó desnuda la fragilidad de las familias dependientes de las economías informales, el presidente no tuvo más remedio que suavizar el trato con la ciudadanía, incluso hasta congelar momentáneamente algunos controles de ley en sectores como los alimentos y el empleo.

Y a finales de marzo de 2021, cuando las autoridades ya habían reanudando los operativos contra la minería informal, sobrevino otro accidente similar: un cúbico en la margen derecha del río, predio del municipio de Neira, fue inundado y destruido por el río Cauca. Murieron once mineros. El rescate fue todavía más largo: 24 días. Y se conocieron cifras que ya hablaban de un problema irresoluble: en unos 20 kilómetros de los 30 que tiene este tramo del cañón podía haber 1.200 cúbicos, según Leonardo Mejía, líder minero del sector. Una masa laboral aproximada de 4.500 personas, entre las que ya no solo se contaban los mineros tradicionales sino también población venezolana. Y lanzó una queja que fue un argumento que aún hoy no se discute en propiedad: que estos accidentes se debían a la persecución del Estado, que a ellos les tocaba bajar al cúbico a toda carrera, hacer lo posible por afirmar el socavón en muy poco tiempo, correr para sacar cualquier baldado de material y salir del cúbico antes de que les cayera la fuerza pública. «Si el Estado no fuera un enemigo, podríamos hacer minas mejor cimentadas y un trabajo con calma que reduzca los riesgos», puntualizó.

Ahora, el Gobierno Petro sigue intentando atraer unidades mineras a la formalidad. Pero como su discurso —y plan de desarrollo— está construido sobre la certeza moral de que hay que ayudarle al planeta deteniendo el cambio climático, también le ha entrado con ira legalista a la minería aurífera pequeña, mediana y de gran escala en la región del Bajo Cauca. Luego de una primera ronda de destrucción e incautación de maquinaria, la gente no solo del Bajo Cauca sino también la del nordeste antioqueño y la del sur de Córdoba y de Bolívar le contestó con un paro de un mes entre marzo y abril de este 2023.

Los cúbicos del cañón de la cuenca media del río Cauca siguen ahí y nadie se atreve a cerrarlos todos o del todo. 4.500 mineros son 4.500 familias jugadas al azar de la tragedia o a la certeza del hambre.