Llamadas desde la prisión

Texto

Camilo Alzatee

Ilustración

Ana María Sepúlveda

Diciembre 14 de 2023

Compartir

Llamadas desde la prisión

La escasa vida de los presos en Colombia o esa vida de vejámenes y humillaciones que Colombia le da a las personas privadas de la libertad es un tema que ningún gobierno ha puesto en discusión. A nadie del poder político le importa que una vez una persona pisa la cárcel, cualquier cárcel de este país, su condición humana queda suspendida y solo recibe el trato de un subhumano, de un algo que para el sistema de prisiones y de justicia de este país es nada. La siguiente historia abunda en los ejemplos.

Al otro lado de la línea contestó Hermides Delgado León, con la entonación exhausta de quien acaba de medirse en una carrera contra el tiempo y las minucias del código penitenciario y el papel sellado de los permisos y los recovecos burocráticos de los despachos; una carrera que no podía ganar, por cuenta de una diabetes no tratada que desembocó en la inevitable insuficiencia renal crónica.

“Tenía el teléfono guardado por los operativos”, me dijo, “hoy me pasé todo el día enfermo”.

En los catorce minutos que duró la llamada, la noche del 8 de febrero de 2023, mientras los guardias andaban lejos o dormidos, Hermides narró detalles de su captura en 2017 en una trocha fronteriza del Catatumbo, casi por casualidad, mientras transitaba en moto rumbo a un control médico de su diabetes. Describió los pormenores de la imputación de la Fiscalía que llevaron a su condena: rebelión por guerrillero, terrorismo porque legalizaron su captura con unos explosivos incautados antes, tráfico ilegal de gasolina porque la requisa fue en un retén para detener a “pimpineros” que traían combustible de contrabando desde Venezuela.

Y contó sobre sus dolencias de salud: “Hace tres años me hacen diálisis y soy crónico renal, estoy presentando una falla cardíaca, tengo un problema hepático, líquido en los pulmones. En la cárcel no me cumplen con la dieta, no me dan las insulinas”. Luego, interrumpió la llamada porque debía regresar a su rutina normal de esconder el teléfono celular dentro de la celda antes que se alertaran los guardias.

Hermides Delgado León era un guerrillero raso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) preso en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, más conocido por el nombre del barrio al sur de la capital donde se levantan sus fortificaciones: La Picota, una de las mayores cárceles del país.

Puedo citar su nombre completo con apellidos porque ya no sufrirá ninguna represalia cuando se publique esta historia. Hermides falleció el pasado 4 de julio, luego de un traslado de urgencia desde su celda hasta el Hospital San Carlos, en Bogotá. Su nombre figuraba entre la lista de ocho presos políticos que el ELN pidió al Gobierno dejarlos en libertad, como gesto humanitario en noviembre de 2022, cuando reiniciaron los diálogos de paz entre las partes.

El último mensaje que cruzamos es del 7 de junio, un mes antes de su muerte y después de pasar varias semanas hospitalizado: “Yo sigo acá, sigo enfermo y no han definido nada”.

“Miren a ver las personas que están afuera”

Hace un año que converso por chat, casi todos los días, con prisioneros y prisioneras en una docena de cárceles del país. El contacto inicial vino por una persona cercana a quien conozco desde la infancia, que afronta una condena de seis años en un centro de reclusión de la capital donde las paredes se caen a pedazos y los pabellones se inundan con cada aguacero. En los alrededores cruza un caño negro, espeso, maloliente. Los muros amarillentos que alcanzan a divisarse desde la orilla están clavados de barrotes con ropa de todos los colores colgada de ellos, como si el edificio se empeñara en hacer señas desde lejos.

Este contacto llevó a otros. Y los otros trajeron más. Desde hace un año, cada semana, recibo comunicados públicos, videos y audios de gente que se queja por torturas, comida podrida, golpizas y malos tratos, denuncias de arbitrariedades cometidas en aquel patio de esta o aquella prisión, y mensajes de personas que no conozco y probablemente no voy a conocer jamás, alegando ser inocentes, víctimas de montajes judiciales, implorando que les ayude a encontrar alguien que se interese por sus casos.

Por ejemplo, Andrea, una abogada cuya pena de varios años de prisión se debe a que prestó unas asesorías a un miembro de alto rango en un grupo mafioso del noroccidente del país y no tuvo cómo probar que ella no pertenecía a esa organización. Aquejada por varias enfermedades autoinmunes que se agravaron después de su captura, que le provocaron graves crisis de salud en la cárcel dejándola, según sus palabras, “entre la vida y la muerte”, Andrea prefirió firmar un preacuerdo con la Fiscalía aceptando una culpabilidad que ella jura que no existe, porque así podrá solicitar pronto ante el juzgado una medida de detención domiciliaria.

O Pedro José, un comerciante de Barranquilla de 68 años hoy recluido en una penitenciaría del nororiente del país, condenado como reo ausente por un homicidio que él reconoce haber cometido, aunque sostiene que se trató de un acto de defensa propia contra una banda de atracadores que intentó asesinarlo. En la prisión, donde lleva poco más de tres años de una condena de 26, le cayeron encima todos los males: cáncer en la piel, complicaciones en los riñones, reumatismo, problemas en la próstata. ¿Y la familia? ¿No han interpuesto algún recurso para que su caso sea revisado? “Están bregando”, dice, “pero usted sabe que eso es difícil”.

O Lubián, un miliciano de las extintas FARC encerrado en una cárcel del occidente del país, que nunca salió libre tras el proceso de paz porque la Justicia Especial para la Paz le negó el indulto, acusándolo de pertenecer a un bloque paramilitar que ya no existía al momento de los hechos por los cuáles fue condenado.

Con los meses las conversaciones han ido cambiando de tono. Ahora detrás de la denuncia suena una voz que quiere recordar algún momento de su infancia; oculta entre el panfleto sigue la charla sobre música o libros o amores inconclusos; después de la queja furiosa, que sirve de pretexto, hay alguien que sólo necesita comentar las últimas noticias, averiguar cómo rueda el mundo afuera, conversar un rato sobre cualquier cosa.

Lo primero es obvio, las prisiones están repletas de teléfonos, todos ilegales. Lo segundo ya no es tan evidente: aunque las personas hayan perdido su libertad, no han perdido sus derechos, así el sistema penitenciario de nuestro país se empeñe en lo contrario.

“Nos llega el almuerzo muy tarde, a las 10 o a las 11 de la noche. La comida a las 2 o 3 de la mañana, o como quizá en estos días, que nos llegó solamente la comida, el almuerzo no nos lo dieron, con eso nos mandaron a dormir”, se lamenta un interno desde la cárcel de Pedregal, en Medellín: “Nos quitan el agua, estos baños son llenos de pura mierda… Acá estamos con la cabeza agachada, acá no se puede decir nada, si uno dice algo tiene el director y la guardia encima… Miren a ver las personas que están afuera, que saben de leyes… Ustedes tienen la ventaja de que pueden hablar, a ustedes no les pueden hacer nada”.

Los datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) establecen que con corte a diciembre de 2023 había 102.305 personas privadas de la libertad en el país en 125 establecimientos de orden nacional y departamental administrados por esa entidad. La población encarcelada que vive en hacinamiento es de 20.565 personas, según datos del propio INPEC, que califican como un porcentaje “alto”, pues estos presos representan una cuarta parte de los cupos totales disponibles, que son 81.740.

Estos datos no incluyen a los privados de la libertad que se encuentran —en su gran mayoría como sindicados— esperando una condena en calabozos de estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata o celdas de la Fiscalía, donde el hacinamiento puede alcanzar aberrantes tasas del 194%, según un documento de la Defensoría que hizo un seguimiento al tema en 2020.

La Defensoría del Pueblo informó ese año que más de 19.000 personas esperaban que se definiera su situación jurídica en los calabozos de 841 estaciones de Policía dispersas por el país, donde veinte, treinta, cuarenta o más reclusos deben compartir un único baño y dormir sobre el cemento, sin posibilidad de salir a un patio, ni ver el sol, ni las más mínimas garantías de acceso a salud, educación, trabajo o programas de resocialización.

A esto la Corte Constitucional lo ha llamado un “estado de cosas inconstitucional”, porque supone la violación continua, sistemática y permanente de los derechos mínimos de la población privada de la libertad. La misma Corte ordenó al Estado, desde hace dos décadas, tomar medidas urgentes para solucionar esta catástrofe humanitaria que se cobró, según datos de los investigadores Camilo Umaña y Aixa Tatiana Cordero, la vida de 1.639 privados de la libertad tan sólo entre 2012 y 2018.

“La cárcel es un cementerio de seres humanos vivos”, sentenció Vidal, un hombre de 55 años que ajustó 16 preso por varios casos de secuestro, durante una visita que realicé a un pabellón de máxima seguridad en una cárcel del suroccidente del país en noviembre pasado: “yo hubiera preferido que me pegaran un tiro y me mataran de una vez”.

En La Picota los perros son libres

Hace cinco horas que aguardo en la entrada de la estructura 3 de La Picota, un edificio de varios pisos que desde el cielo pareciera tener forma de mariposa. Aguardo a que los dragoneantes por fin autoricen mi ingreso al pasillo largo de celdas donde los presos se conectan a las audiencias virtuales. Hace cinco horas que, al otro lado de varias rejas, me aguardan ocho presos políticos con quienes solicité permiso al INPEC para una entrevista el 3 de octubre. Me contarán sus expectativas frente a los procesos de paz que entabló el gobierno de Gustavo Petro y cómo los presos pueden contribuir en ellos.

Por la reja que debo franquear han pasado ya media docena de abogados, muchos dragoneantes y guardias, colchonetas mugrosas, tres prisioneros esposados que vienen desde la cárcel distrital y el almuerzo para doscientas o trescientas personas a bordo de un vagón con rodachines.

También han pasado perros, perros gordos, sucios y peludos de melenas desordenadas, que entran o salen de la prisión sin problema, colándose por las rejas, yendo hacia los prados del frente donde algún guardián les ha puesto comida y agua en abundancia.

Los perros salen al prado y reciben el calor del mediodía con la panza al aire. “¿Hay muchos?”, pregunto a uno de los dragoneantes. Responde que podrían ser unos veinte tal vez. “¿Y pueden entrar hasta los patios?”. Dice que sí, que entran.

“Hay otra cárcel dentro de la cárcel”, explica Terán, uno de los hombres con los que tengo cita para la entrevista, cuando por fin consigo atravesar las rejas. Terán ya completó una década en prisión, pero le faltan otras dos para completar su pena.

Dice que si los procesos de paz pueden ayudar a cambiar algo, deberían hacerlo transformando el modelo de cogobierno que, según la Comisión de la Verdad, se ha instaurado desde hace décadas en muchos establecimientos de reclusión, donde “la guardia penitenciaria no ocupaba necesariamente su lugar como garante del orden, sino que cedía a otros actores ese papel”, es decir, a los famosos “caciques”, criminales de alto perfil que imponen su propia ley en los patios.

“Hay pabellones en donde te meten a una celda y te golpean los mismos presos, pero esa tortura no se ve, o cuando tú, todo el tiempo, tienes que estar callado y no puedes hablar, porque el cacique del patio se paró en una mesa y dijo ‘mañana todo el mundo me da veinte mil’, y tienes que conseguirlos”, prosigue Terán. “Si yo pudiera cambiar algo de la cárcel, cambiaría ese modelo. A veces te meten tres cárceles más, que tú no te puedes levantar, sino a la hora en que el cacique quiera, que tú no puedes escupir, que hoy no comes porque él tiene la comida vendida. Así viven muchos presos. Si yo pudiera cambiar algo, cambiaría eso, que haya más libertad para el preso, aun estando preso”.

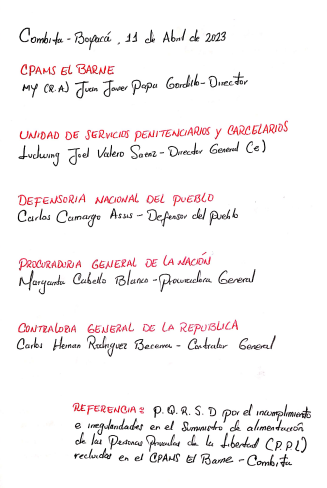

- El 14 de diciembre, mismo día en que se publicó esta crónica de Baudó AP, y después de leerla, los presos de la cárcel de Cómbita en Boyacá enviaron a nuestra redacción una nueva denuncia de malos tratos y arbitrariedades con la alimentación.