Y ese día morir comiendo

Texto

Julián Arias

Ilustración

Angélica Correa Osorio

Septiembre 27 de 2021

Compartir

Y ese día morir comiendo

¿Cómo ocurre el homicidio de una líder ambiental? ¿Qué mueve al asesino? Entre la selva de la cuenca alta del río San Juan, frontera entre el Eje Cafetero y el Chocó, el asesinato de Yolanda Maturana revela la intricada causalidad que deja huérfana a una comunidad.

Es una mañana sofocante en Santa Cecilia. Las montañas están muy cerca y se ven sus cumbres cubiertas de selva. El río Amurrupá desemboca en el San Juan a pocos metros. La casa donde asesinaron a Yolanda Maturana ocupa un pedazo de barranco en esta calle del barrio El Cinto, a orilla de la carretera nacional.

La vivienda está hecha de madera: tablas de higuerón ajustadas verticalmente con estacas de caimo y el techo de lata que descansa sobre vigas de guadua. No tiene ventanas y la puerta, hecha también con tablas de higuerón, se confunde con la fachada.

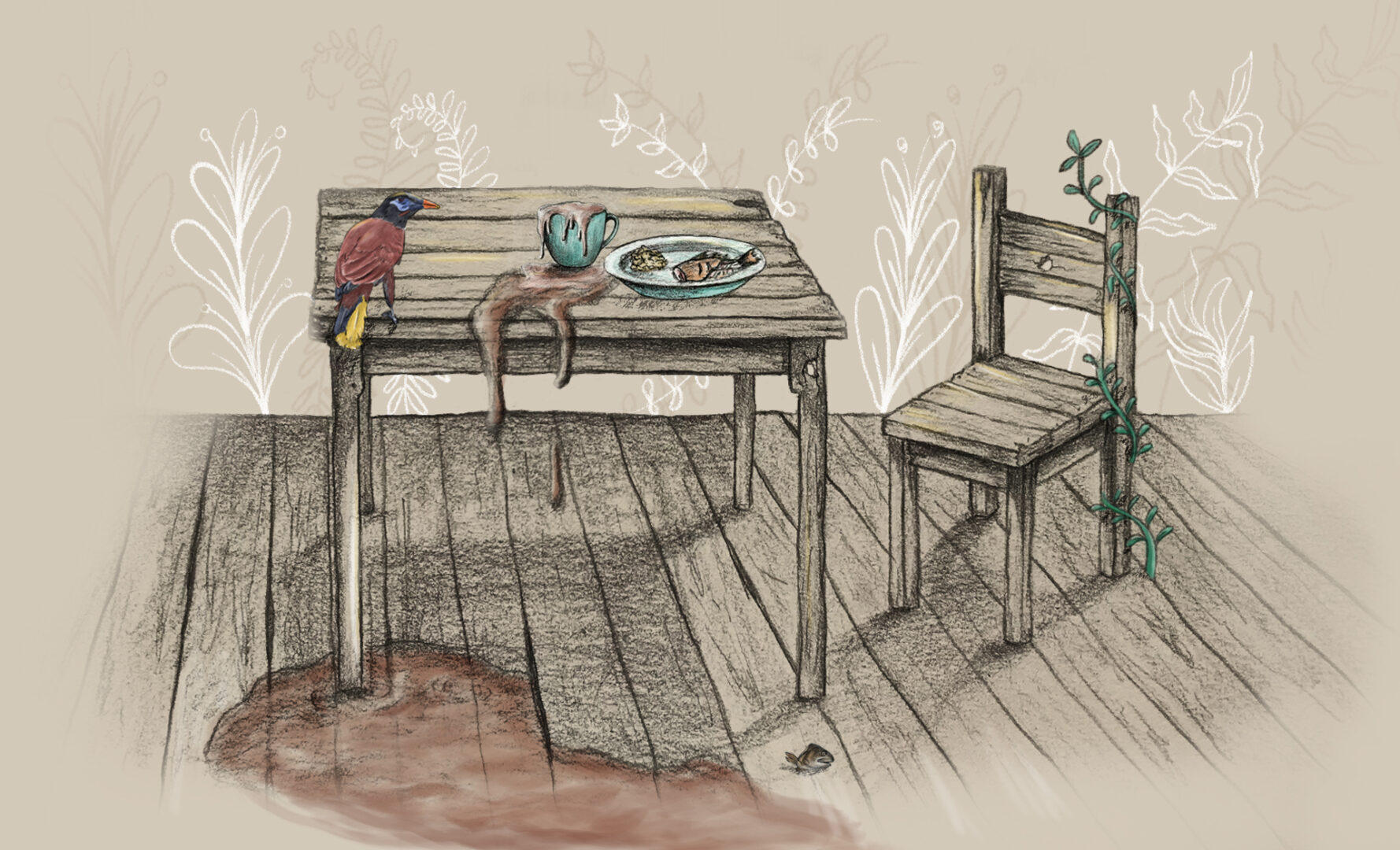

Luego del asesinato, la puerta quedó abierta y desde la calle podía verse el cuerpo de Yolanda tumbado en una silla del comedor con la cabeza tirada hacia atrás. Sobre la mesa, un plato de comida empezado.

Santa Cecilia es el último caserío del departamento de Risaralda en la frontera con el Chocó. Paso obligado en la vía que lleva desde Pereira a Quibdó.

***

Yolanda era una negra enjuta de 62 años, enemiga de la tala, amante de las plantas. Así la recuerdan sus compañeros en la Asociación de Amigos de la Fauna y la Flora, (Asoafa).

En 2010, Yolanda logró que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda capacitara a su comunidad en la conformación de la organización ambiental Asoafa. También apoyó el proceso de reglamentación de la caza de sustento en Santa Cecilia, defendió la minería artesanal, denunció la minería ilegal y la contaminación de fuentes hídricas y colaboró con el Instituto Humboldt en el monitoreo de la biodiversidad en la zona del alto Amurrupá.

Yolanda fue la lideresa numero 74 asesinada luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a finales de 2016. La primera en el departamento de Risaralda. Desde esa fecha, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Ningún otro país de América Latina alcanza esas cifras. En los últimos sesenta días, el tiempo que tardé en escribir este relato, asesinaron a Luis, José, Fernando, Derly, Higinio, Gertrudis, Yoni, Wilson, Marcos, Yeisi, Óscar, Rubén, Alexander, Luis Hernando, Jairo, Juana, Andrés, José Vianey, Jean Carlos, Oswaldo, Miguel, Félix, Francisco, Carlos, Ofénix, Eliécer, Esteban, John, Mairon, Jesús, María Dorfenis y Juan Daniel. Todos ellos, defensores de un pedazo de selva u opositores a proyectos mineros o reclamantes de los derechos de sus comunidades. Yolanda fue asesinada por no quedarse callada.

―Los líderes sociales no deberían existir ―me dijo Alexis Heredia sentado en alguna banca del malecón de Quibdó en febrero de 2021―. Si el gobierno cumple con la constitución y la ley, garantizan los derechos a la gente, a los menos favorecidos, para qué un líder. Pero en una sociedad como la que tenemos, con unos gobiernos injustos, indolentes, aquí sí se necesitan.

Heredia es un tipo alto, corpulento, de rasgos gruesos, que lleva más de treinta y cinco años realizando trabajo comunitario en la región del medio Atrato. Obtiene su sustento de la pesca, la agricultura o la extracción de madera.

―A los líderes comunitarios no nos pagan, pero estamos expuestos a la muerte, a entregar la vida. Un líder social no trabaja por su beneficio sino por el beneficio de los demás, porque hay personas que sienten que le están violando sus derechos, pero no se sienten en esa capacidad de enfrentar esa situación, de reclamarlos, entonces estamos otras personas que nos disponemos, aunque nos cueste la muerte por ayudar a otras personas que lo necesitan.

***

El 1 de febrero de 2018, a eso de las siete y media de la noche, una adolescente de 14 años a quien llamaremos Yuri caminaba por el puente del barrio El Cinto cuando observó a Luis Alfonso Pino Bonilla, sobrino de Yolanda, entrar sigilosamente a la casa de la líder. Luego, escuchó dos disparos. Asustada, se ocultó detrás de una volqueta. Desde allí vio al hombre salir de la casa con un revólver en la mano.

Unos minutos después de los disparos, un par de cuadras más arriba, Beatriz Maturana, sentada en el comedor de su casa, escuchó una algarabía en la calle. Intranquila, abrió la puerta. Uno de sus hermanos le dijo que habían asesinado a su tía. Con los nervios anegados, Beatriz siguió a su hermano hasta la casa de Yolanda. Al llegar, vio el cuerpo desplomado en una silla del comedor con la cabeza ensangrentada.

A esa misma hora, Blas Antonio Cárdenas, líder social de Santa Cecilia y compañero de trabajo de Yolanda, descansaba en su casa ubicada en el mismo barrio cuando un vecino azotó la puerta vociferando que habían asesinado a Yolanda. Blas Antonio se levantó rápidamente de la cama y corrió hasta la casa en el barranco, pero no se acercó. Desde la calle observó a la gente aglomerándose y el cuerpo tumbado en la silla del comedor cubierto con una sábana.

A eso de las ocho de la noche, Milvia María Mosquera Maturana, una de las hijas de Yolanda, jugaba dominó con su esposo y su suegro en la casa del barrio Tokio en la ciudad de Pereira cuando sonó el teléfono. Contestó. Al otro lado un tal Gonzalo le aseguró que habían asesinado a su mamá. Milvia quedó pasmada. Su hija tomó el teléfono y escuchó al hombre repitiendo que habían asesinado a Yolanda. Entonces Milvia ―más de un metro setenta, pómulos prominentes, los ojos resignados― consiguió dinero prestado y acompañada de su esposo salió para el terminal de transporte.

Cuando llegaron a Santa Cecilia, a las dos de la mañana del día siguiente, se encontraron con la calle repleta de gente y con unas cintas amarillas amarradas alrededor de la casa y con unos policías en la puerta que impedían el ingreso. Milvia enfrentó a los policías y saltó las cintas. Adentro, encontró el cuerpo de su madre tumbado en la silla del comedor tapado con una sábana; sobre la mesa, un plato con primitivos; en el piso de madera, sangre revuelta con pedazos de pescado.

A las ocho de la mañana, agentes de la fiscalía levantaron el cuerpo, lo embalaron y lo transportaron hasta Apía, municipio a tres horas de Santa Cecilia.

***

Milvia tiene un hablar presuroso que encaja correctamente con el movimiento constante de sus manos. Su rostro, igual de presuroso, transita fácilmente entre la carcajada y el llanto. Sentada en el salón de su casa ―un espacio estrecho de paredes sin revoque y pocos muebles―, más de un año después del asesinato, me cuenta que Yolanda nació en Pereira el 14 de agosto de 1956 y que no alcanzó a cumplir la mayoría de edad cuando un hombre se la robó y se la llevó para Santa Cecilia.

―Mi papá era uno de esos viejos ladrones de antes que se robaban a las muchachas y se las llevaban a vivir al monte.

En el pueblo, cuenta Milvia, Yolanda tuvo a sus cinco hijos, trabajó como barequera, se enamoró de la chirimía, nunca le faltó el viche, conoció el ambientalismo y se transformó en líder de su comunidad.

―Lo que más la hacía feliz era estar bailando. Que hay una chirimía en la plaza, vamos. Que hay chirimía en Guarato, vamos. Hasta Ágüita se fue a bailar chirimía. Íbamos con ella para acompañarla y no dejarla sola, nueve o diez de la mañana volvíamos todas borrachas.

En el velatorio de Yolanda también hubo viche y fiesta de tambores. En su último diciembre, en medio de una parranda, dejó las indicaciones para el día de su muerte: “No me vayan a enterrar en Santa Cecilia, no me lloren ni estén amargados, canten y bailen” dijo. En un video realizado por una de sus nietas el día del entierro, se ven los rostros desconsolados empujando el ataúd cubierto de flores mientras una chirimía incansable los trata de animar.

―Es que la vida de Yolanda era baile, chirimía y su Amurrupá ―continua Milvia―. Ella se iba ocho o quince días a dormir a ese monte. A ella le gustaba mucho ese tema ambiental, ella era una líder en Santa Cecilia. A mí no me gustaba ese cuento porque uno siempre escuchaba que a los líderes los mataban, y yo le decía: “Yolanda cuídese mucho que, Dios no lo quiera, el día menos pensado la salgan resquebrajando por estar de líder”. Cuando estaba en Santa Cecilia, andaba para el monte y cuidando los animales, cuando la gente sacaba un animal, entonces Yolanda iba con la policía, lo recuperaban y a la gente no le gustaba eso.

Las suposiciones generales ―autoridades, medios de comunicación, comunidad― sobre la muerte de Yolanda apuntaban a su labor ambiental como motivo del asesinato. Incluso, sus compañeros ambientalistas de Asoafa fueron investigados y las autoridades revisaron las cuentas de la asociación para descartar que no fuera un crimen por dinero.

Sin embargo, Milvia tenía otra hipótesis.

―Ella una vez nos dijo, nos contó, que ella sabía quién había matado a un señor que vivía al otro lado del río. Una vez dizque escucharon al señor que la mató hablando con unos indígenas diciendo que a esa señora del puente había que quitarla del medio. Ella se fue para la Fiscalía en Apía y puso la denuncia. Los de la Fiscalía me mostraron la denuncia que ella había hecho. Ella como que no le dio mucha importancia a eso y siguió con su vida normal.

***

Cuenta Milvia que el comportamiento de Yolanda en sus últimos días de vida fue lo menos habitual posible. En su último viaje a Pereira, “la Yola vino como recogiendo sus pasos”. Días antes tuvo que viajar hasta la ciudad para cumplir con alguna reunión de Asoafa. Contrario a la costumbre innegociable de regresar al pueblo una vez terminadas sus diligencias, esa noche Yolanda bailó, bebió y fumó en la casa de Milvia. En la madrugada caminó trastabillando hasta la habitación y se dejó caer en la cama donde durmió apretujada y plácida junto a su hija y su yerno. A la mañana siguiente se levantó muy temprano, se fumó un pucho calado, preparó el desayuno para todos en la casa y se despidió con la promesa de volver a la semana siguiente.

En Santa Cecilia, dice Milvia que le dijeron, su comportamiento siguió siendo inusual, como si ya no se interesara por lo que sucediera más allá de la puerta. La mujer parrandera, habladora y risueña estuvo silenciosa y distante. La tarde del 1 de febrero permaneció sentada en la silla del comedor sin responder a los saludos de los vecinos que cada tanto pasaban enfrente de su casa.

―Me cuentan los que estaban en Santa Cecilia que mi mamá estaba sentada toda triste, toda así. Claudina cuenta que la vio y le dijo “adiós, Yolanda” y que cuando la señora iba por allá abajo, mi mamá se paró y le gritó: “adiós, adiós”.

Veinte días después del homicidio, en el barrio Cinto Alto, la policía capturó al asesino. Dentro de las pruebas presentadas por la Fiscalía se encontraban la declaración de Yuri, la adolescente que a la hora del asesinato caminaba por el puente ubicado enfrente de la casa de Yolanda. El testimonio de Rosa Nelly Murillo, quien aseguró que en dos ocasiones Yolanda le comentó que Luis Alfonso la había amenazado porque ella conocía sobre la participación de él en el asesinato de un vecino del pueblo. Y el testimonio de José Martínez Maturana, quién les contó a los agentes judiciales que quince días antes del asesinato, cuando se encontraba en un billar de Santa Cecilia, escuchó una conversación en la que Luis Alfonso le decía a su suegro que tenían que deshacerse de la señora del puente.

Un año más tarde, en el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía, un juez determinó que el asesinato fue producto de las amenazas que Pino Bonilla le había hecho a Yolanda por lenguaraz, con el agravante, dice la sentencia, de la mayor alarma social que se generó por el papel de Maturana como líder de una organización que velaba por la flora y la fauna de la región.

Pino Bonilla —que no aceptó los cargos― fue condenado por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y sentenciado a más de veinte años de cárcel.

***

Yolanda Maturana dedicó gran parte de su vida al trabajo comunitario sin recibir ninguna remuneración. Todos los días madrugaba sin protestar y caminaba hasta el río San Juan a buscar una esquirla de oro que le asegurara las comidas y los puchos del día. Luego, organizaba la chirimía para las fiestas del pueblo o recibía a los visitantes de organizaciones ambientales y universidades o hablaba con los aserradores para que no talaran más la selva o viajaba hasta Pereira para alguna reunión donde requerían la presencia de la presidenta de Asoafa. Así pasaban sus días, entre el trabajo social y el rebusque.

―La vida de Yolanda no era fácil ―me dice Blas Antonio, mientras cruzamos el puente del barrio El Cinto, enfrente de la casa de Yolanda―. Ella se nos mareaba muchas veces, le daban esos mareos en el camino porque mal comía. Y ese día morir comiendo. Ella barequeaba. La extracción de oro artesanal es muy dura, hay días que se hacía cinco mil pesos. ¿Usted va a matarse todo un día para sacarse cinco mil pesos? Eso es muy duro. Cuando se veía muy apretada que no tenía para comer me decía: “descamisao, no tengo pa’la del medio”, yo le contestaba que pidiera en la tienda.

Según cuentan algunos funcionarios de la Carder, autoridad ambiental de Risaralda, los proyectos en los que trabajó Yolanda pocas veces eran remunerados, casi todo el trabajo fue voluntario.

―El estado no ayuda con nada. A veces me pongo a pensar uno cómo sobrevive, somos una asociación muy pobre, no tenemos ni cámara, la conservación no da plata ―termina Blas Antonio.

Cinco días después de la muerte de Yolanda, el Humbolt publicó en su página de internet:

El Instituto Humboldt rechaza y lamenta el asesinato de la líder y defensora del medio ambiente, Yolanda Maturana, mujer cercana a esta organización y con amplio reconocimiento en los departamentos de Risaralda y Chocó. Destacamos de Yolanda su preocupación genuina por la sostenibilidad de los recursos naturales que abastecían a su comunidad…

Paz en su tumba.

***

Después de cruzar un puente de madera y acero que cuelga destartalado sobre el río San Juan, caminamos por el margen izquierdo del río Amurrupá. Blas Antonio ―bajo, fornido, barba rala blancuzca― cada tanto se inclina y levanta de entre las raíces de los árboles alguna rana arlequín o una culebra cordelilla que me enseña con detalle de biólogo.

―Con Yolanda empezamos con el ambientalismo en el 2010, con el tema de la deforestación. Una organización quería hacer un inventario forestal. A nosotros no nos pagaban y nos tocaba la parte más brava, ir adonde los aserradores estaban tumbando y mirar qué estaban tumbando. Era un trabajo muy peligroso.

Aquí, en la cuenca del río Amurrupá, hay higuerones, ceibas, lecheros, cauchos, helechos, más de dos mil especies de flora. Varias especies de árboles protegidas, al menos en el papel, de la tala.

―Ahora ya casi no hay árboles porque la gente se dedicó a tumbar y tumbar. Usted le habla a la gente de conservación y no les gusta. Dicen que uno con el cuento de la conservación les quitó el sustento. Ahí vienen los problemas. Con Yolanda no acabamos con la deforestación, pero intentamos disminuirla.

Hay monos aulladores, monos cariblancos, tatabros, guaguas, pumas, más de quinientas especies de aves y ochenta de anfibios.

―Teníamos una pelea con los cazadores. Nosotros les decíamos que no queríamos caza en nuestra zona, entonces la gente nos veía como enemigos. Aquí sigue habiendo muchos problemas, desde que murió Yolanda aumentaron porque yo quedé solo. Y uno solo, muy duro.

Es mediodía y el aire corre con parsimonia: veintisiete grados bajo el cielo gris. Luego de una hora caminando, nos encontramos a un par de hombres escarbando entre las raíces de árboles y matorrales. Con un susurro, le pregunto por ellos a Blas Antonio. El tipo arruga el ceño y me contesta sin decir palabras. Entonces, la mirada frecuente hacia atrás, nos alejamos a paso largo.