Quiero mostrarle al mundo quiénes somos

Texto

Natalia Barriga

Ilustración

Angélica Correa Osorio

Septiembre 13 de 2023

Compartir

Quiero mostrarle al mundo quiénes somos

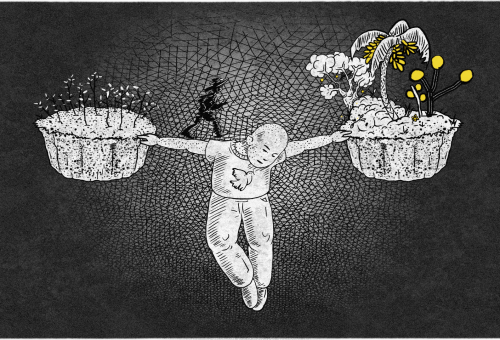

Las violencias, desigualdades y condiciones de vida indignas en la ruralidad obligan a las personas afro a salir de sus territorios. Al llegar a las ciudades encuentran racismo, pocas oportunidades, y personas y entornos que les dicen que para estar allí deben dejar de ser lo que son. Un proyecto productivo en Santa Cecilia, busca ser una alternativa de dignificación de las vidas de la comunidad afro y una forma de preservar y compartir sus saberes ancestrales.

Pasaron más de diez años desde que Katery Albornoz salió desplazada de su territorio querido en Istmina (Chocó), hasta que pudo volver a sentir que un lugar era su casa. A pesar de que lleva casi siete años residiendo en Pereira, fue en un pequeño poblado llamado Santa Cecilia donde volvió a vivir el bienestar del hogar.

«Siento que esta es mi tierra, se parece tanto a mi territorio… físicamente, el ambiente, la gente. No es el lugar del que partí, pero se parece y me da tranquilidad. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que la comunidad te acepta, te abre las puertas. ¡En la ciudad no!”.

Katery tiene 35 años, es lideresa afro, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata; cosmetóloga especializada en pieles afro y madre de tres hijos: dos jóvenes de 21 y 19 años, y una niña de 7. Fue gracias a sus labores de liderazgo y a una visita que realizó a Santa Cecilia para capacitar a la población sobre reparación integral y restitución de tierras, que conoció a su actual pareja, Robinson Mosquera y a su familia.

Santa Cecilia es un corregimiento de Pueblo Rico, municipio conocido como el “crisol triétnico” porque en sus tierras habita gente mestiza de ascendencia campesina, indígenas Embera Chamí y Embera Katío y comunidades afrocolombianas. De sus 84 veredas, 41 están integradas a los resguardos, el 12% de la población es afro y al menos el 13% de sus habitantes son víctimas del conflicto armado.

Es miércoles en la tarde y estamos en la casa de la familia de Robinson. Su mamá, Ana Teresa Rentería, y su papá, Taíto Mosquera, son campesinos afro de cerca de 50 años. En los alrededores todo es cielo, montaña, árboles, caña, plátano y alguna que otra casa entre la vegetación. Es un escenario montañoso y selvático que hace parte del Chocó biogeográfico. A uno de los lados de la casa, pasando el cerco, se encuentran los cultivos de pancoger: caña, yuca, un enramado de badea, un árbol de marañón o poma rosa, otro de chontaduro, hachis —también conocido como bore— y dos estanques de peces —uno le pertenece a Taíto—.

En la madrugada, toda la familia salió a recolectar bananos, hachis, borojó y limones: la cosecha de algunos de los cultivos que tienen en sus tierras y que en los próximos días esperan vender, por primera vez, por fuera de Santa Cecilia.

Robinson me cuenta que cortaron los primitivos —banano pequeñito también conocido como bocadillo— “por allá, por esa casa blanca”, y señala hacia una montaña lejana en la que alcanzo a distinguir un punto blanco entre la vegetación. Son tierras de la familia de Ana Teresa en las que vive uno de sus hermanos.

Katery y Robinson ponen a reposar sobre hojas secas de plátano y a la sombra el borojó y los bananos. Mientras tanto, me cuentan que muchas de las familias de Santa Cecilia tienen sembrados similares con los que completan buena parte de su dieta. Me cuentan que, de todos modos, la cantidad de frutas y tubérculos cultivados en el corregimiento es mayor a la que se comen. Siempre queda un excedente. Lo ideal sería venderlo por fuera de Santa Cecilia, pero es difícil y poco rentable. Tan poco rentable que, en ocasiones, no se compara con el esfuerzo que implica madrugar a recoger la cosecha.

Un ejemplo puede ser el de los lulos chocoanos, que crecen fácilmente acá en Santa Cecilia y son más grandes y dulces que los que se consiguen regularmente en las tiendas del país. Si en un mercado en Pereira doce de estos lulos le cuestan al consumidor final unos doce mil pesos, acá los campesinos que los cultivan apenas reciben unos cinco mil pesos.

Es decir: por un día de trabajo para recolectar unos 50 lulos, en el que hay que caminar la montaña bajo el sol, desyerbar para abrir camino, limpiar el sembradío, cortar y cargar los frutos hasta la casa, un campesino puede ganar no más de veinte mil pesos. “Eso, si logra vender los lulos”, enfatiza Katery.

Pasa, entonces, que una cantidad inestimable de los productos agrícolas de Santa Cecilia se pierden.

Uno de los grandes problemas del campo colombiano es que no resulta rentable para el campesinado porque no cuenta con los medios ni con el apoyo institucional para desarrollarlo, ni le resulta fácil vender lo que cultiva. Mucho más si la población campesina es afro.

Históricamente, las comunidades afrocolombianas han sido excluidas y discriminadas de derechos fundamentales como el acceso al trabajo, a la educación y a los servicios básicos. En Latinoamérica una de cada cuatro personas se reconoce como afro —alrededor de 133 millones— y su probabilidad de caer en el desempleo es dos veces mayor que la del resto de la población.

De hecho, la condición racial sigue siendo una de las características más persistentes en las personas empobrecidas en la región: según estadísticas de 2015 del Banco Mundial, el 47% de la población afro de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Uruguay, estaban en condición de pobreza, y el 48% en extrema pobreza.

A esto hay que sumarle la desigualdad estructural entre el campo y la ciudad. En el campo, la pobreza y la pobreza extrema son dos y tres veces más altas, respectivamente, que en las zonas urbanas (Cepal, 2019). Y aunque en las zonas rurales de Latinoamérica y el Caribe viven más de 123 millones de personas, el empleo rural solo sostiene a una de cada cinco personas.

Estas brechas son aún peores para las mujeres y personas afro Lgbtiq+. A las mujeres campesinas les tocan más horas de trabajo y menor pago ―si es que lo hay―. Al responder por las labores domésticas más las de los cultivos, las mujeres cumplen doble jornada. Cada día trabajan en promedio 14 horas y 1 minuto, pero solo reciben remuneración por el 39% del tiempo trabajado (Dane).

Esto hace que su posibilidad de autonomía económica sea mínima o nula, lo que restringe su independencia y libertad, y da lugar a otras desigualdades de género, como acceder a menor alimento por condiciones de inseguridad alimentaria, no poder separarse de su pareja —muchas veces, agresor— porque no hay independencia económica, así como no tener tiempo para actividades de ocio y estudio.

“Taíto dice que mantiene cansado”, exclama doña Ana, desde el umbra de la puerta. “Yo digo que los dos porque yo también trabajo, porque hasta para rosar le roso donde sea. ¡Veaaaa! Y eso que a mí me toca más duro porque es la cocina y el monte».

En el caso de las mujeres afrocolombianas, negras raizales y palenqueras “hablar de autonomía económica no es solo una cuestión de derechos humanos. Es un asunto de eficiencia económica en los territorios, tiene que ver con que las mujeres tengan no solo ingresos propios, sino también la capacidad de generarlos de manera individual y colectiva y administrarlos por sí mismas. Y esto, de alguna manera, también tiene que ser asistido desde el Estado”, expone Audrey Mena, abogada y doctora en derecho, subdirectora de Ilex, una organización de acción jurídica con enfoque de justicia racial.

Entre los muchos problemas que deben enfrentar las comunidades afro, Katery señala que no son vistas por las instituciones y la sociedad como campesinas y el apoyo agrícola es mínimo, casi nulo. “Como si con ser afro ya… solo fuéramos eso”. Esto, según su análisis, tiene como consecuencia el deterioro de la calidad de vida de la comunidad y que algunos de sus habitantes se vean obligados a irse hacia la ciudad para buscar acceso a derechos que en el territorio son limitados e incluso inexistentes.

Cambiar el campo por la ciudad puede resultar tramposo y contradictorio, pues en la ciudad, denuncia Katery, las personas negras son discriminadas y violentadas en razón a su color de piel, en especial las empobrecidas. En Pereira, la base popular de la población afro se encuentra en serias condiciones de marginalidad en las riberas de los ríos Otún y Consotá, y en barrios con profundas problemáticas como Caracol La Curva, El Dorado, El Remanso, Tokio, Salamanca y El Plumón.

“Así digan que no, la ciudad y sus habitantes son crueles. Por ejemplo, en el Caracol, en la curva vía Pereira-Armenia hay personas que no salen del barrio para evitar que en la calle las miren mal. Porque la gente tiene la mentalidad de que el negro es malo, el negro roba, el negro huele feo, de que el negro una cosa y la otra”.

Y es que no solo las personas discriminan y violentan y tienen grados de responsabilidad en esta realidad. La Cepal explica que las dinámicas y sistemas urbanos, ambientales y socioeconómicos de las ciudades latinoamericanas también son, en gran medida, productores y reproductores de desigualdades en distintas dimensiones, incluyendo las laborales y de salud, y las del espacio y la circulación. Desigualdades que recaen sobre las personas más pobres y vulneradas, sobre quienes migran de zonas rurales, sectores marginales y del interior del país hacia las ciudades capitales, como las personas afro.

Katery habla desde la experiencia.

En 2010, ella y su familia tuvieron que salir desplazadas de Istmina al ver amenazadas sus vidas: a su hermano querían asesinarlo paramilitares y ella fue víctima de violencia sexual y física después de haberse interpuesto. Crímenes exacerbados y usuales contra las mujeres en el conflicto armado.

Forzada a dejar lo que conocía y apreciaba, Katery llegó a Bogotá con sus dos hijos mayores que en ese entonces tenían 12 y 7 años. Allí supieron del frío que cala los huesos cuando no se tiene un techo, de la pobreza, el hambre, la soledad y la falta de oportunidades a escala capital. Tuvieron que vivir en la calle y resignarse a la solidaridad de los transeúntes para poder comer y para resguardarse de la lluvia torrencial en las noches.

“Por eso me meto en tanta cosa, porque yo sé que hay muchas mujeres como yo”, dice Katery, reafirmando que su experiencia de vida en relación con el conflicto armado, la violencia de género, la desigualdad económica y el racismo, la han llevado a volverse una defensora de derechos humanos.

Todo este trabajo y la querencia que le despertó Santa Cecilia la empujaron a trabajar en alternativas para dignificar las condiciones de vida de su familia y de esta comunidad. Así ella no viva aquí, por más que lo desee. Katery reconoce que en la ciudad hay oportunidades que no llegan al corregimiento y que son necesarias para que el proyecto comunitario pueda surgir y sostenerse. “¿Entonces qué estoy haciendo yo? siendo ese canal”.

En 2022, en una ida a Santa Cecilia, Katery comenzó a pensar en una posible ruta que le permitiera a la comunidad acceder a insumos agropecuarios, capacitaciones y capital por medio de proyectos productivos agrícolas subsidiados por el Sena y donaciones de organizaciones y personas. Desde entonces, el deseo y la meta es crear una asociación de productores locales con las familias del corregimiento, y acondicionar y mejorar la cadena de producción de frutos locales, pollos y peces para comercializarlos en las ciudades cercanas, donde estás los mercados más grandes.

Por ahora, Katery y Robinson procuran viajar en bus a Santa Cecilia cada ocho o quince días en tiempos de producción para recoger la cosecha y llevarla a los mercados campesinos, festivales culturales y eventos en el Eje Cafetero como el Afro Pereira Fest, realizado en agosto pasado, en donde vendieron jugos tradicionales y bebidas ancestrales como el viche, la crema de viche y el arrechón.

Una vez las familias cuenten con las unidades productivas en sus casas, además del cuidado y la cría de pollos, gallinas y peces, las mujeres también pueden procesar y transformar los frutos en otros alimentos como postres, conservas y bebidas, y en cosméticos innovadores como geles, cremas y mascarillas de borojó. Productos que pueden brindarles entradas económicas propias, abrirles posibilidades laborales y otras formas de aplicar y compartir sus habilidades y saberes gastronómicos, medicinales y espirituales, como sueña Katery:

“Quiero mostrarle al mundo quiénes somos, basados en nuestros saberes. Enseñarles que nosotros podemos ser proveedores de muchas cosas benéficas para la sociedad. Quiero que comprendan que desde nuestro territorio todos y todas podemos ser útiles para la sociedad y podemos proveernos a nosotros mismos”.

Ese compartir de saberes por medio del campo y las unidades productivas, además de ser un ejercicio de divulgación, es a la vez un proceso que puede aportar a la preservación de los saberes, escalar hacia la seguridad alimentaria de las comunidades, la protección del medio ambiente, y la formación de microempresas con las características y necesidades de las comunidades, según destacó la investigadora Sonia Lucía Montero-Herrera, de la Universidad Nacional de Costa Rica, en 2018.

Katery insiste en que esta contribución debe hacerse desde Santa Cecilia porque la comunidad sabe aprovechar las ventajas del territorio. Además, en el corregimiento puede hacer cosas que en la ciudad son mal vistas. Le ocurrió que en Pereira montó un fogón de leña en la vía pública para preparar pasteles chocoanos, y los vecinos le mandaron a la policía. En Santa Cecilia, en cambio, Ana Teresa, la mamá de su pareja, le ofreció reacomodar la cocina —situada afuera de la casa, con vista a las montañas— para que cupieran sus ollas y lo que fuera cocinando.

Estos gestos hacen que la hija de Katery también se sienta acogida. Tanto que ya le ha dicho a su mamá que quiere vivir donde la abuela Ana Teresa, porque allí no sucede lo que en la ciudad sí: ser tratada con displicencia y racismo. Con apenas siete años, la niña ha sido criticada por cómo se expresa, por su tono de voz, su risa, sus gestos y el movimiento de sus manos; ha sido sujeta de burlas y apodos despectivos que tienen que ver con su color de piel.

Fuera de sus lugares de origen, a las personas afro “nos toca desaprender, nos toca dejar de ser nosotros para ser lo que la ciudad nos impone que seamos. Porque a pesar de que este país y casi el mundo entero ha sido construido a lomo de negro, nos estigmatizan y nos cambian el chip”. Es decir, se ven obligados a comportarse de ciertas formas para tener ciertos grados de aceptación y disminuir el racismo en su contra. Alisarse el cabello para poder acceder a un trabajo o cambiar sus formas de vestirse y relacionarse son sólo algunas de las acciones que deben asumir para adaptarse y protegerse de los prejuicios y la violencia que encuentran en la ciudad.

Esto es lo que desde la decolonialidad se conoce como tener que blanquearse. Una violencia producto de las relaciones de opresión que el colonialismo impone a las poblaciones, en especial a las comunidades afro, negras, raizales e indígenas, para poder sobrevivir, para poder conseguir trabajo, alimento, techo, afecto, futuro. Y puede verse de muchas más formas: “cristianizarse o desaparecer; desarrollarse o desaparecer; civilizarse o desaparecer; democratizarse o desaparecer; culturizarse o desaparecer; educarse o desaparecer”, escribe Pedro Gómez, docente titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en una editorial de 2021 de la revista Estudios Artísticos.

En medio de las dinámicas de las ciudades, las personas afro corren el riesgo de desconectarse de sus raíces, su etnia y cultura, así no lo deseen. Es lo que Katery alude como “cambiar el chip”. Pues de una u otra forma reciben mensajes implícitos y explícitos que les dicen que su existencia está mal y debería ser modificada, aconductada. Que sus creencias, estéticas, formas de ver y asumir la vida, deseos y cosmogonías deberían ser abandonadas para encasillarlas en otras más restrictivas, alejadas de la naturaleza, de lo comunitario, del cuidado, de la ancestralidad.

“La gente de la ciudad tiene una cosmovisión totalmente diferente de cómo sanar… siempre tenés que ir al psicólogo. ¡Vos tenés que poder!, tenés que hacerlo porque tenés que sanar, tienes la tarea, no puedes traer tu resentimiento, tu dolor, tu agresividad de allá de tu territorio. ¡Lo que no saben es que ese dolor es producto de las prácticas también de la ciudad, porque nos están obligando a salir de los territorios porque no vivimos en dignidad!”.

Katery me muestra la huerta de doña Ana, ubicada al lado de la casa en un pequeño recuadro encerrado con alambre en el que hay varios tipos de albaca, cilantro, hierbabuena y matarratón, y me dice: “¿tu ves esa planta que está ahí?”, y señala un tallo larga y alto de matarratón. “Eso te quita la fiebre, la gripa y la diarrea”. Luego me lleva al otro lado de la casa donde se encuentran sembrados los alimentos de pancoger para decirme:

“aquí tenemos lo que necesitamos. Si nosotros nos resistimos a salir de los territorios, criando los peces, pollos, cerdos, las gallinas, transformando productos, ¿qué tengo que ir a buscar a la ciudad si mi territorio me está suministrando todo?”