El 23 de diciembre de 2009 la compañía canadiense Greystar Resources le solicitó al Estado la licencia ambiental para iniciar la explotación de oro en una vereda del páramo de Santurbán llamada Angostura.

Greystar había llegado a mediados de los noventa y desde entonces solo había realizado actividades de exploración y cateo. Estimaban que la reserva escondida en el interior de esa montaña era de 13,7 millones de onzas, de las cuales 2,9 eran oro y el resto plata y platino. La compañía pretendía que el Ministerio de Ambiente les autorizara abrir un socavón aurífero colosal, equiparable a un estadio de fútbol, en el centro de una zona de tareas que tendría 25 mil hectáreas.

Como era Navidad, la solicitud corrió silenciosa varias semanas. Pero entrado el 2010, luego de que los canadienses hubieran compartido con sectores políticos y económicos de la región la promesa de beneficios del proyecto, se les vino encima una cadena de rechazo más que de aceptación. Desde ese momento inició lo que hasta el día de hoy sigue dando lidia: un intrincado debate en torno a la conveniencia de permitir la minería de oro a gran escala en un páramo colombiano.

Santurbán está posicionado como un tema sobre el cual es posible pedirle opinión a ciudadanos que nunca antes se habían preocupado por asuntos mineros ni por luchas ecologistas. En 2015, luego de mi primera visita a este lugar, personas en distintas regiones del país me hacían preguntas que pueden condensarse en la siguiente: ¿es verdad que las multinacionales van a acabar con el agua para quedarse con el oro?

Más tarde, cuando en BaudóAP empezamos estas investigaciones sobre la destrucción y contaminación de ecosistemas por causa de la minería aurífera descontrolada, casi siempre salía a flote lo que estaba teniendo lugar en Santurbán. En 2018 en Río Quito, un municipio de la selva chocoana carcomido por las dragas, alguno de mis entrevistados me dijo que era bueno que nosotros mostráramos la devastación generada por la ambición del oro para que en otros lugares lo evitaran. “Yo he escuchado que hay un páramo en que van a hacer esto mismo. Pues que vengan a Río Quito y miren para que no caigan en ese error”.

El debate también ha representado cambios en la forma en que son considerados los habitantes de Santurbán. Uno de ellos llamado Juan Villamizar me contó que luego de que todo este embrollo se hubiera vuelto noticia nacional lo empezaron a atender con deferencia en las oficinas estatales en Bucaramanga. Que antes él decía que venía del páramo y “era como cualquier cosa”. Pero que ahora le responden: “¿Del páramo? Bien pueda, siga y se sienta, ya lo atiendo”.

A otros, en cambio, les ha costado la discriminación. A un cantante y compositor de música carranguera de nombre Juan Guerrero le pasó que un locutor de radio le dijo en la cara que no iba a poner sus canciones porque él estaba vendido a las multinacionales. Igual le sucedió a Hernán Bautista: cruzaba Bucaramanga en taxi y apenas dijo que era de Vetas, el otro municipio minero, el conductor orilló el carro y le pidió que se bajará diciéndole: “Ustedes están acabando con el páramo”.

Si bien ha predominado la idea de que el debate es ecológico —oro versus agua—, no se puede soslayar que la tensión está matizada por derechos fundamentales. Como si el extremo de una cuerda fuera jalado por quienes defienden derechos ambientales mientras que del otro extremo se estuvieran oponiendo los afectados en sus derechos económicos, culturales y sociales. Diego Barajas, abogado de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), me lo sintetizó así: “Tenemos derecho a un ambiente sano, pero las comunidades que han dependido de la minería tienen derecho a condiciones dignas para solventar su vida”.

Los páramos son un ecosistema escaso. Existen en algunas zonas de África y Centroamérica, pero su lugar de predominio es el norte de la cordillera de los Andes. Colombia posee 36 que vienen siendo el cincuenta por ciento de todos los que hay en el planeta.

Vitales para el ciclo del agua, los páramos cumplen la función de captarla de las nubes y la lluvia, almacenarla en turberas y lagunas para luego ponerla a correr en forma de ríos y afluentes subterráneos. Según un monitoreo hidrológico de la oenegé Alianza BioCuenca, los tiempos de residencia del agua en Santurbán son de más de un año, lo cual quiere decir que el chorro que abunda en el nacimiento de un río fue el aguacero de doce meses atrás.

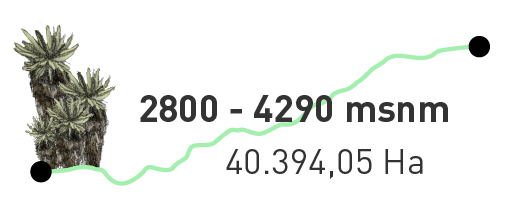

Este páramo está situado en los límites entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, sobre el penúltimo peldaño de la cordillera oriental, muy cerca de la frontera con Venezuela y a unos 500 kilómetros al nororiente de Bogotá.

Su confección es la de un nudo montañoso extendido a lo largo de treinta municipios con linderos por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar (msnm). Su pico más alto mide 4290 metros y en las hondonadas brotan treinta y cinco lagunas. Al menos dos y medio millones de personas distribuidas en cuarentaiocho municipios disfrutan de acueductos nutridos con los ríos que nacen en estas alturas.

La zona en la que se ha intentado llevar a cabo el proyecto de minería a gran escala está en Santander y se llama Provincia de Soto Norte, sobre todo en dos de sus seis municipios: California y Suratá.

California es un lugar de auténtica vocación minera. Sin ir más lejos: su nombre se debe al modelo californiano del molino de pisones que fue un armatoste traído desde finales del siglo XIX, usado para martillar el material de roca que contiene los metales finos. Angostura, la vereda en pleno páramo que la Greystar quiso convertir en socavón, hace parte de este pueblo. Unos 400 metros más abajo sobre la misma ladera, en un paraje rocoso demarcado por la quebrada La Baja, un fondo de inversión árabe —Mubadala Investment Company— no ha dejado de ambicionar una licencia que le habilite hacer lo que los canadienses no pudieron, para lo cual dio vida a la Sociedad Minera de Santander (Minesa).

Suratá, en cambio, es un apacible pueblo agrícola en el que la gente se muere de vieja. Su lugar en este asunto es que los árabes necesitarían intervenir drásticamente tres de sus veredas para trazar una carretera de paso de maquinaria y trabajadores, montar un depósito de residuos y abrir el punto de salida de dos túneles gemelos de seis kilómetros cuya entrada sería allá arriba en La Baja. Estos túneles son la médula de ese proyecto.

Los otros cuatro municipios de Soto Norte tendrían una implicación indirecta. Seguramente Vetas, Tona, Matanza y Charta serían proveedores de mano de obra y hospedaje. Sin embargo, Vetas y Tona con su corregimiento de Berlín, por tener sus cascos urbanos en pleno páramo, han sido trastocados hondamente por las disposiciones legales que ha ido promulgando el Gobierno nacional según se ha ido tensionado la cuerda.

En los seis municipios no parece existir una sola posición. Así como escuché campesinos rechazar la minería a gran escala, conocí a otros a los que sí les parece una oportunidad. Esta división de opiniones es más palpable en California. El presidente del Concejo Municipal, Danilo Balvuena, me dijo que el pueblo está “polarizado” entre esas dos posturas. “En los debates en el Concejo la mitad estamos a favor y la mitad está en contra. Así es en todo el pueblo”.

Bucaramanga ocupa el lugar de la objeción. Su queja es concreta: la probabilidad —o la certeza— de que la explotación megaindustrial de oro en las barbas de Santurbán contamine irremediablemente el agua que abastece su acueducto.

Quizás existan muchos habitantes de esa ciudad que a lo largo de la década que lleva el debate hayan defendido a las multinacionales mineras. Seguro haya gente especializada, profesionales del área, que puedan sumar argumentos a favor de la operación aurífera en ecosistemas delicados. El caso es que no se han visto. Lo que ha quedado claro es que toda la fuerza ciudadana opositora ha emergido en Bucaramanga, urbe corazón de un área metropolitana que acoge a un millón y medio de habitantes.

“El hecho de que sea una ciudad de esta importancia la que lleva este debate adelante y no un pueblo aislado, le da una característica especial a una discusión ambiental”, me dijo Carlos Sotomonte siendo consejero para la defensa del páramo de Santurbán, un cargo inédito en la Alcaldía de Bucaramanga creado dada la magnitud del enredo. “La mayoría de esas discusiones ambientales en torno a la explotación minera radicaron en pueblos pequeños como Marmato o Unión Matoso, pueblos que no tenían la capacidad de incidencia política para tomar decisiones”.

—¿Ustedes qué van a decir? —me pregunta Mónica por tercera vez—. ¿Ustedes están a favor o en contra de la minería?

Estamos parados en la cornisa de la ladera, sobre una curva de la trocha que se ofrece como mirador, suelos de la vereda Angostura, a casi dos horas de la cabecera municipal de California. El altímetro marca 3000 msnm. Falta poco para alcanzar la cumbre de este sector del páramo y el viento corre con el frío de las peñas heladas. A partir de aquí la trocha sube unos cuantos metros para luego aplanarse y desaparecer entre la estepa. Más allá, a una hora a pie, se encuentra la laguna de Páez, una de las más visitadas de Santurbán debido, precisamente, a esta trocha que alcanza sus cercanías.

Desde esta cornisa es posible hacerse una idea del paisaje completo de la zona minera en cuestión: el horizonte es un cañón de montaña rocosa que se cierra en el fondo sobre el lánguido chorro de agua que es la quebrada La Baja. Las paredes laterales del cañón están tupidas de árboles bajitos y parecen cuarteadas por caminos de herradura que se ven como líneas desiguales de color pardo sobre el verde oscuro. Cada línea es la vía ancestral hacia una bocamina, rutas caladas mucho antes de que las multinacionales llegaran aquí. Hay registro histórico de que la minería comenzó en Santurbán antes de la Conquista, a manos de los indígenas chitareros y laches.

Hacia abajo, como en caída libre desde la cornisa, se ven los campamentos de las compañías mineras. A la izquierda, sobre los 2800, se yergue lo que fue la sede de la Greystar hoy llamada Eco Oro: dos o tres contenedores blancos, tanques de gas, un enrejado sobre la polvareda, algún trabajador de casco y overol blanquecino. A la derecha, sobre los 2600, está Minesa: la entrada de un túnel hacia lo profundo de la montaña por el que caben vehículos de carga, siempre cubierto de la vista ajena por una estopa tendida sobre una cerca. Y bien abajo, al pie del lecho de agua, los rústicos entables de los mineros locales: chabolas de latas y madera sobre el suelo roto.

A Mónica la conocimos en el caserío de La Baja —un puñado de viviendas al pie de la quebrada— y la contratamos para que nos carreteara en su camioneta doble tracción hasta alcanzar esta cumbre. Mónica es mamá y tiene treinta y pocos. Ella y su esposo, al igual que los habitantes de La Baja, son mineros de oficio heredado, hijos de hijos de hijos de mineros. En su casa, como todos los vecinos, posee un pequeño sistema de beneficio del material para extraer oro y plata. Ambos dominan las diferentes tareas auríferas: desde identificar una veta en la pared de roca, excavarla, transportar el material a lomo de mula por los senderos de la montaña para, finalmente, beneficiarlo en su casa. Ambos han sido empleados temporales de las multinacionales y se mantienen entregados al rebusque.

El ascenso hasta Angostura tardó unos treinta minutos desde La Baja. Mónica demostró suficiente habilidad para escurrir su camioneta por entre los cráteres de una trocha desalmada. En un punto advirtió: “desde aquí van a empezar a parar el carro y nos van a preguntar para dónde vamos”. Y así fue: frente a la entrada del campamento de Eco Oro nos detuvo el vigilante al darse cuenta de que habíamos fotografiado la valla en que la compañía informaba sobre cero accidentes laborales, número de empleados y más datos de orgullo corporativo. Preocupado y molesto, dijo que no podíamos tomar fotos de nada, que si ya habíamos fotografiado el campamento que borráramos las imágenes, que para dónde íbamos. “Para la laguna de Páez”, contestó Mónica. No muy convencido, el vigilante debió dejarnos seguir el ascenso no sin antes anunciarnos por el radioteléfono con los operarios de la multinacional que se encontraban de ahí para arriba.

Quizás por todo lo que se ha dicho de Santurbán y la minería de oro, la gente de la zona siente desconfianza por los foráneos. Cuando nos bajamos de la camioneta para ir a ver el único molino california activo, la gente del entable salió disparada y desde la distancia le decía a Mónica que no con la mano, que no nos llevara hasta allá. Pero ella lo hizo, quizás, porque está segura de que su vida y la de su comunidad no le debe nada a nadie.

Amén de los mineros españoles en la Colonia, las compañías extranjeras pisaron Santurbán desde el XIX. Ingleses y franceses primero, tal como sucedió en otras regiones auríferas del país. En el XX, a partir de los años cuarenta, entraron mineras brasileras, japonesas y coreanas. Hacia mediados de los años setenta, un geólogo canadiense llamado Antony Spat visitó la región. Había unas ochenta minas sumando las de aquí de Angostura con las de La Baja y las que rodean el casco urbano de California. Todas eran de familias locales. Las más recónditas quedaban acá arriba y las distinguían con nombres anodinos: Cristo Rey, a 3500 msnm; El Diamante, a 3200; y El Silencio, La Esperanza y El Compa a 3100.

Spat vio lo obvio: la zona estaba repleta de oro, los mineros locales apenas aruñaban el suelo porque carecían de tecnología para alcanzar la profundidad de la montaña y él debía volver con capital y maquinaria para intentar una explotación a gran escala. Su vuelta sería en 1995 como ejecutivo de Greystar. Trece años más tarde, entre 2008 y 2009, esta firma canadiense pondría en operación once máquinas perforadoras en Angostura que dejaron numerosos socavones sobre la corteza del páramo. El bacanal de perforaciones, en todo caso, tendría lugar a partir de 2014 cuando las multinacionales activaron 35 máquinas simultáneas, muchas de ellas alcanzando profundidades de más de quinientos metros.

—A las distancias que estas empresas llegan, nosotros no le hacemos ni cosquillas —dice Mónica—. Le hemos pedido a Minesa que nos deje trabajar las vetas de doscientos metros hacia arriba. Y que no. Ellos van a perforar profundo, son vetas que a ellos no les importan, pero no nos dejan.

Las máquinas perforadoras pueden ser del tamaño de un carro pequeño, aunque hay otras que son más grandes que una tractomula. Poseen un brazo que contiene el taladro. Erguido, este brazo alcanza la altura de un edificio de tres o cuatro pisos. Las ruedas de la máquina se deslizan sobre una banda de tracción cual tanque de guerra y la cabina de conducción se asemeja a la de una retroexcavadora. Para situar alguna de estas máquinas en las partes altas de la montaña hay que emplear grúas. Así que imaginar este paraje de Santurbán con treintaicinco de estas máquinas perforadoras es hacer un screenshot de un empolvado villorrio de acero en donde las personas van con el rostro y la ropa curtidas por la grasa de las máquinas.

—Ha habido bastantes multinacionales acá, pero no han podido sacar el oro —acota Mónica en un tono que siento como de victoria—. Nuestro patrono, San Antonio de Padua, no los deja. Tantísima plata que le han metido y siempre ha habido inconvenientes. Que el conflicto armado. Que los ambientalistas. Que las leyes. Y no, no han podido. Yo digo que yo me muero y no veré la explotación.

17 especies de anfibios y reptiles.

Más de 50 especies de mamíferos, como el oso de anteojos, el puma, el venado y el tigrillo.

Cerca de 250 especies de aves, como el cóndor y el pato de páramo.

Ninfa Balvuena recuerda que la llegada de Greystar al municipio de California fue con unas siete u ocho personas, la mayoría canadienses y uno que otro colombiano. Dos de los canadienses hablaban muy bien español: Antony Spat y Norbert Reinhart. Como es un pueblo tan pequeño y apartado, la gente sentía gran expectativa: “llegaron los gringos, llegaron los gringos”.

En esos años noventa este pueblo no tenía ni hoteles ni restaurantes. Nadie venía a visitarlo porque no era conocido ni citado como un lugar al que valiera el gasto de ir como turista. Así que la aparición de los ejecutivos canadienses tomó a todo el mundo por sorpresa. Las familias dueñas de casas más grandes ofrecieron el hospedaje, y otras, como la de Ninfa, se dedicaron a prepararles las comidas diarias.

En los primeros meses, luego de que Greystar le hubiera comprado a los lugareños las minas situadas en Angostura, hubo reclamos de los obreros por mejores condiciones laborales y de transporte que ganaron luego de dos paros. “A los obreros les tocaba muy pesado —recuerda Ninfa—, tenían que ir y volver a pie, se echaban como dos horas. Eso era terrible. Entonces les hicimos una protesta, no les dejamos mover las camionetas. No era justo que ellos fueran en camioneta y los obreros a pie. Tampoco les daban comida. Y era una multinacional con plata. Luego de la protesta, empezaron a llevarlos en un camión y esos pobres obreros como animales. Entonces, volvimos a pararles las camionetas. Al final, los canadienses entendieron que uno lo hacía por el bien de todos y empezaron a mejorar mucho las condiciones y a darles la alimentación y eso. Empezaron a colaborar y abrirse espacios en la comunidad”.

En general, la relación de la compañía con la gente de California era amable y de confianza. Los empleados se sentían bien pagados y veían que estaban aprendiendo cosas que antes ni pensaban. Reinhart era uno de los más apreciados por la comunidad minera porque había traído el conocimiento para perforar a gran profundidad el suelo rocoso. “Él mantenía la ilusión de empezar la explotación —dice Ninfa—. Nos decía que acá hay mucho oro y que había que explotarlo para que ‘California crezca, para que California crezca’”. Tanto la empresa como los habitantes del pueblo estaban convencidos de que una explotación tecnificada y eficiente traería beneficios mutuos.

Luego de que la compañía levantara el campamento en Angostura y se llevara al personal del casco urbano para situarlo allá, le pidieron a Ninfa que se fuera con ellos, que la contrataban para que se encargara de la alimentación. Ninfa no quiso, tenía que estar junto a sus hijas y no le sonaba la idea de mudarse al puro páramo. Más adelante, sin embargo, sí aceptó que la emplearan como asistente de compras de víveres e implementos cotidianos para el campamento. Lo increíble para ella fue que sus jefes le decían o le ordenaban que adquiriera todas las provisiones en supermercados de Bucaramanga, en almacenes de cadena. Ninfa les decía que ir hasta Bucaramanga elevaba los costos, que el transporte, que en un supermercado todo era más caro, que comprar en las tiendas del pueblo podía ayudar a la economía local. “Yo les decía a mis jefes: ¿Qué diferencia hay? Una botella de agua comprada aquí es la misma botella comprada allá, y aquí es más barata”.

Una de las razones que quizás explicaba este comportamiento de Greystar tenía que ver con el conflicto armado. La guerrilla de las Farc había sido especialmente cruel con esta compañía. En 1997, tras varios secuestros extorsivos, los directivos debieron cerrar operaciones durante dos años. Intentaron retomar la actividad en 1999, pero debieron volver a cerrar y abandonar California hasta 2003 debido a que esta guerrilla les destruyó el campamento en Agostura. Reinhart, de hecho, terminó siendo víctima de secuestro y liberado a los dos meses luego de que hubiera negociado con el comandante del frente 20 su intercambio por uno de los técnicos de la empresa que llevaba plagiado varias semanas. Un geólogo con el cual Ninfa sostenía una relación de pareja fue asesinado en medio de su secuestro.

De ahí que la instrucción ejecutiva de no comerciar con las tiendas de California era una medida de protección ante la posibilidad de que la guerrilla tuviera infiltradas algunas tiendas, graneros y licoreras. Los empleados de alto y mediano perfil de la Greystar creían que entre menos les conocieran las caras y la chequera estarían más seguros.

Ninfa me dice que el recelo de la empresa de todos modos fue despertando un recelo de vuelta entre la comunidad, una actitud que no se había encendido con los daños ambientales que la exploración ya había causado. Para ese momento Greystar había roto algunos acuíferos, tapado el flujo de un agua termal, ya había hecho movimientos enormes de tierra y a la gente del pueblo no le había importado porque la empresa contaba con los permisos oficiales para hacerlo. “Tenían mucha libertad para trabajar en el páramo”. En cambio, la comunidad sí tomaba a mal el hecho de que no compraran los víveres allí mismo. De cualquier forma, había trabajo, se notaba el dinero que nunca había habido en el pueblo y los locales estaban aprendiendo a hacer minería a gran escala.

Hasta que en ese diciembre de 2009, tras la solicitud de la licencia ambiental para explotar Angostura, la estabilidad de Greystar comenzó a desmoronarse.

Nomás fue que corriera la noticia de que una multinacional canadiense aspiraba a llevarse el oro de Santurbán para que se activara la ciudadanía en Bucaramanga bajo la idea de que el agua que abastecía el acueducto municipal resultaría contaminada.

Durante el 2010, dos fuerzas cívicas le dieron vida al Comité de Defensa del Agua. Una era la gente ligada a la universidad pública y al sindicato del acueducto. La otra agrupaba un pequeño sector empresarial encabezado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) sede Santander. Que una agremiación tradicionalmente gobiernista como Fenalco, parte sustancial de la cadena productiva, se hubiera opuesto a una iniciativa de creación de riqueza resultó del todo insólito. Su argumento era lógico: cualquier empresa necesita agua de calidad para su normal funcionamiento.

La estrategia del Comité fue en tres direcciones:

La primera, irrigar el mensaje por la prensa de que ninguna suma de dinero justificaba el grave daño que la minera pretendía infligir en Angostura y la consecuente contaminación del agua de Bucaramanga.

La segunda, radicar quejas, derechos de petición y tutelas ante las oficinas estatales encargadas de proteger el agua y el derecho de la ciudadanía a acceder a ella. Al cabo, ganaron una tutela en el Tribunal Superior de Santander alegando que el derecho a la participación de la ciudadanía en la elaboración del proyecto Angostura por parte de Greystar había sido violado.

Y la tercera fue tomarse la calle para que toda la ciudadanía local y nacional se enterara y apoyara la oposición. En un lapso de ocho meses, el Comité lideró cuatro marchas por las vías centrales de Bucaramanga. La cuarta tuvo lugar el 25 de febrero de 2011 y fue presentada como “La gran marcha del agua”. En las ciudades de Bogotá y Cúcuta hubo mitines solidarios.

Silvia Valero tenía 17 años y empezaba su carrera de Derecho. Recuerda que ese 25 de febrero todos lucieron camisetas blancas para evitar que la movilización fuera instrumentalizada por partidos políticos o personas con fines electorales. Había varios puntos de salida y una sola estación de llegada en la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento, la más simbólica de la ciudad, sede de la Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga. “Nos parecía absurdo que se fuera a tocar un páramo y que estuviera relacionado con el suministro de agua en la ciudad”. Silvia recuerda que el trayecto de los marchantes que partían desde su universidad debía pasar por el edificio que alojaba la oficina principal de los canadienses y que allí se detenían y gritaban: ¡Greystar hijueputa!

El Comité estima que marcharon unas cincuenta mil personas. Aunque la cifra es incomprobable, las fotos de archivo confirman que esta marcha fue multitudinaria y le asestó un golpe durísimo a la intención de Greystar porque tres semanas después, 17 de marzo, la multinacional informó que retiraba la solicitud de licencia a cielo abierto, pero que no descartaba un proyecto de explotación subterránea que pudiera ajustarse a los requisitos ambientales. El Ministerio del Medio Ambiente publicó su respuesta advirtiendo que para el Estado era “imperioso proteger” el ecosistema de páramo y subpáramo, y que “de ninguna manera” era viable un proyecto de explotación subterránea que lo pusiera en riesgo.

Esta salida del Gobierno nacional le hizo ver a los canadienses que estaban ante un problema mayor: no parecía que les quedara alternativa alguna para llevar adelante el proyecto Angostura, ni a cielo abierto ni subterráneo, porque parecía haberse entronizado en la sociedad colombiana el valor ambiental del ecosistema de páramo. Y el presidente de turno, Juan Manuel Santos, no parecía estar dispuesto a jugarse su legitimidad política interviniendo a favor del capital extranjero en desmedro de la idea de la protección del agua, sobre todo porque estaba a punto de iniciar diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, gestión que le exigiría el máximo respaldo de la ciudadanía en los años siguientes.

El retroceso del proyecto Angostura provocó que las acciones de Greystar perdieran precio en el mercado de la Bolsa de Toronto. De buenas a primeras, los inversionistas tuvieron grandes pérdidas de capital. Uno de los más afectados fue el Banco Mundial porque en 2009 había comprado el 12,5 por ciento de las acciones por 20 millones de dólares.

Si los canadienses no querían perder hasta las calzas de las muelas debían hacer lo posible por lograr la autorización estatal para explotar el oro de Santurbán. Y el primer paso de su nueva estrategia fue lavarse la cara para intentar recomponer la percepción que tenían entre la ciudadanía de Bucaramanga. Para ello, en agosto de 2011, cambiaron la razón social en Colombia y pasaron a llamarse Eco Oro Minerals Corp. Mientras que el logotipo de Greystar era su nombre inane en mayúsculas de azul opaco sobre fondo blanco, con la A reemplazada por una estrella, el de Eco Oro incluyó los colores de la bandera de Colombia en tres lingotes juntados como peldaños ascendentes, con las letras minúsculas de curvas dulces y en colores negro y dorado.

Acompañaron este esfuerzo publicitario con rondas de lobby por el MinAmbiente, por los edificios del gobierno departamental y municipal, y encontraron que les quedaba una opción: el Gobierno nacional se había metido una carrera de dos meses para lograr que el Congreso le aprobara una ley que ataba el uso de los recursos naturales al plan de desarrollo y competitividad. Esta ley fue la 1450 de 2011, firmada el 16 de junio. En el decreto 202 quedó determinado que el Estado debía delimitar con mayor precisión el área de páramo en el sistema montañoso. Sobre un mapa hecho con alta tecnología debía quedar expresamente trazada una línea que seccionara un terreno de exclusiva protección, en cada uno de los 36 páramos inventariados en el país. Con lo cual, el Estado podría disponer de los terrenos que hubiera de esa frontera hacia abajo para actividades económicas, incluida la minería.

Esta ley puso a Eco Oro a la expectativa de que la delimitación trajera calma al debate y aplacara la resistencia ciudadana. El Gobierno creyó que si la línea era producto de criterios científicos no habría mayores objeciones. Santurbán debía ser el primero y serviría de guía para el resto. El presidente Santos intentaba así quedar bien con los dos lados: aplacar los reclamos ambientalistas que se le convertían en réditos políticos, y darles seguridad jurídica a las multinacionales mineras que operaban o planeaban operar en Colombia.

26.250 hectáreas son cultivos/parcelas, es decir un 18,9% del territorio está dedicado a la producción del agro

Hay alrededor de 450 variedades de plantas. Y al menos, 18 especies de frailejones (algunas endémicas).

Mientras el proceso técnico de la delimitación concluía, el MinAmbiente y la CDMB —la autoridad ambiental que vigila el costado de este páramo en el cual hay oro— firmaron la declaratoria del Parque Natural Regional de Santurbán en enero de 2013. Un área de 11.700 hectáreas quedó protegida como zona vedada para cualquier actividad humana que implique alteración o daño al ecosistema. A este espacio se le sumaba un polígono de 600 hectáreas previamente unificado como Distrito de Manejo Integrado (DMI) de Berlín, es decir, un lugar habitado y trabajado desde siempre por comunidades campesinas a las que no se les podía pedir que dejaran de cultivar papa, cebolla de rama, animales de corral, ganado, pero que tampoco se les iba a permitir que extendieran mucho más el área de cultivo ni que iniciaran actividades mineras. “Esto ha sido un proceso amplio que consultó a toda la región y a los diferentes intereses”, declaró el ministro Juan Gabriel Uribe. “La comunidad de la región quería su parque regional que protegiera el recurso hídrico, los ecosistemas y las diferentes especies endémicas que hay en la zona, y eso hicimos como nuestro legado conservacionista”.

Aunque la disección de las 11.700 hectáreas se hizo con el cuidado técnico del Instituto Humboldt —la máxima autoridad estatal en la protección de recursos biológicos—, y aunque fue una medida de prevención urgente ante posibles avances de las multinacionales mineras, no dejó de ser entendida como una declaratoria de estrategia política con la que el Gobierno nacional quiso apaciguar la protesta ciudadana. En un volante que repartieron en las calles de Bucaramanga, el Comité calificó como un “teatro de falacias” el hecho de que la directora del Humbodlt, Brigitte Baptiste, hubiera presentado la declaratoria del parque como “el mejor acuerdo político” para salvaguardar el agua de más de dos y medio millones de personas.

A juicio del Comité la razón de la protesta seguía viva: los linderos de este nuevo parque natural no protegían las áreas de California ambicionadas por Eco Oro ni a las veredas más bajas —ya no de páramo sino de subpáramo y bosque alto andino— en las que había comenzado operaciones otra multinacional que había llegado a la zona: AUX Gold.

Dos meses después de la declaratoria, 15 de marzo de 2013, el Comité volvió a llenar las calles de Bucaramanga con otra marcha multitudinaria a la que bautizó “Cien mil voces por el agua”. Y va de nuevo: aunque no es fácil verificar que en efecto se aglutinaron cien mil personas, esta marcha fue la más numerosa hasta ese momento. Carlos Sotomonte, que ya había terminado su carrera de Literatura y se había incorporado como activista al Comité, recuerda que esta marcha logró convencer a sectores indiferentes, algunos de la élite, que hasta ese momento habían estimado que los reclamos de la protesta eran caprichosos. “Al comienzo, muchos asumieron una posición más flexible, decían que había que mirar el tema de las regalías, de los impuestos, no negarse a la posibilidad de la explotación. Pero en esta marcha participó gente clave de la región: los empresarios más reconocidos por su apellido, medios de comunicación, sectores comunales, líderes de opinión, académicos, universidades, todo”.

Las comunidades de Soto Norte también mostraron que no estaban rigurosamente alineadas con la oposición ambientalista de Bucaramanga y no se sentían incluidos y respetados por la declaratoria de parque natural. En la mañana de ese 15 de marzo, un gentío de California, Vetas, Suratá y del corregimiento de Berlín realizó un plantón en el casco urbano de Berlín que queda al pie de la vía que comunica Bucaramanga con la ciudad de Cúcuta. La petición era concreta: que el Estado garantizara la posibilidad de seguir trabajando en lo que habían asegurado como tradición: pequeña minería, cultivos y ganado. Y que si la declaratoria de parque natural era un primer paso para autorizar la explotación aurífera a gran escala en el área que quedaba por fuera, que las multinacionales se comprometieran a llenar su nómina con gente de Soto Norte.

Pablo Anaya, 63 años, presidente del Concejo municipal de Tona, residente en Berlín, dice que la creación del DMI fue un acto para “cambiar las formas de vida tradicionales” del campesino de páramo y restringir el crecimiento económico de los agricultores. Me explica que el DMI es un mapa del área dividido en tres colores. Verde en las partes más altas, lo que indica que son intocables. Vedadas para cualquier actividad productiva. Le sigue una zona intermedia en color amarillo cuyo fin es convertirla a verde, que es el área en la que ya hay campesinos asentados desde siempre a los cuales el Estado debe ayudar para que cambien sus actvidades productivas por unas sin impacto sobre el ecosistema. La última zona es la más baja, en torno a la carretera nacional y el casco urbano, que va en color naranja y en la que les permiten cultivos y ganado. “Cuando abrimos los ojos entendimos que nos habían dejado, apenas, 59 hectáreas de tierra para trabajar, de las 500 que componen nuestro territorio”. Y añade que la declaratoria del parque natural fue hecha sin consultar con las comunidades, que al igual que el DMI fue un acto a la fuerza por parte del Estado. “Nos dijeron que así declararan esa área como parque natural, nos dejarían seguir trabajando. Y qué mentira tan grande. Con la declaratoria vino la expropiación de las fincas, no respetaron la propiedad privada y los dueños quedaron a brazo cruzado”.

La delimitación del área de páramo en Santurbán se hizo lenta y conflictiva. Uno de los escollos era la cuota de altura a partir de la cual el terreno se clasifica como “páramo”. La más proteccionista partía desde los 2800 msnm. La menos, desde los 3000. En ambos casos, Berlín y Vetas quedaban liquidados.

Vetas es el municipio más alto de Colombia. Está a 3350 msnm. Tiene origen en la Colonia, precisamente, como yacimiento minero. Su nombre responde al tipo de mina de oro que abunda en sus montañas: vetas en el interior de la roca. ¿Qué iba a suceder con este pueblo y sus 2.300 habitantes una vez se estableciera la frontera paramuna? ¿Desaparecer por cuenta del afán conservacionista?

MinAmbiente selló la delimitación en diciembre de 2014 mediante la resolución 2090 y con base en las conclusiones a las que llegó el Instituo Humboldt. Un año antes, este instituto había publicado la actualización del Atlas de páramos de Colombia y allí había dicho que el límite inferior de Santurbán se trazaba sobre los 2800 msnm. Para sorpresa del Comité de Defensa del Agua, en la resolución 2090 quedó establecido que ese límite inferior había sido elevado a los 3100 msnm con un margen de error de 100 metros hacia abajo. Por supuesto, el área protegida quedó más pequeña: hasta 2013, este páramo medía 142.608 hectáreas y con la resolución 2090 quedó en 98.954.

La explicación técnica fue que hasta 2013 el instituto había hecho la medida a una escala 1:100.000. Y que para la 2090 usaron una escala 1:25.000, lo que les permitió identificar con más precisión las transiciones entre el bosque alto andino y el subpáramo, lo que determina el cambio de ecosistema y el comienzo del páramo.

Con los datos de la 2090, Eco Oro hizo pública su nueva estimación de la reserva que podía contener el proyecto Angostura subterráneo. De 13,7 pasaron a 11,5 millones de onzas entre oro, plata y platino.

La empresa no ocultó su falta de financiación. En agosto de 2015 pusieron en venta 8,1 millones de acciones cada una a 0,43 dólares canadienses —en 2007 la acción costaba 8,90 dólares canadienses— y no las vendieron todas; nada usual en la Bolsa de Toronto cuando se trata de productos financieros relacionados con oro. La transacción total fue por 7,6 millones de acciones que les representó poco menos de 3,3 millones de dólares. La meta había sido puesta en 3,5 millones. El origen del resquemor inversionista fue el de siempre: la fuerza política que la oposición ciudadana ejercía sobre el Gobierno nacional y la incertidumbre que esto generaba sobre la viabilidad del proyecto.

La esperanza de Eco Oro para salir a flote pagando a sus acreedores y percibir alguna utilidad consistía en que ni la declaratoria de parque natural ni la delimitación del páramo afectaba mayormente al polígono que la compañía poseía. La línea del parque natural pasaba lejos de la vereda Angostura y la cuota de la delimitación estaba tan alta que poco o nada reducía el terreno de los títulos mineros que conformaban ese proyecto. Pero, sobre todo, porque el Plan de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país, permitía que continuaran vigentes los títulos mineros en páramos obtenidos antes de las acciones de protección. En el parágrafo 1 del artículo 173 decía que las “actividades para contrato y licencia ambiental” de minería otorgadas antes del 9 de febrero de 2010 “podrán seguir ejecutándose hasta su terminación”.

La Corte Constitucional, tras una demanda de la sociedad civil, declaró inexequible este artículo bajo el razonamiento de que debe prevalecer la protección al medio ambiente sin importar que desde antes existan títulos mineros en áreas delimitadas como páramo. El encabezado del artículo 173 quedó corto y taxativo: “En las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos”.

Con todas las puertas cerradas, con la caída completa del precio de las acciones, Eco Oro demandó a Colombia en un estrado internacional. La compañía dijo que fue víctima de una expropiación indirecta, de trato desigual, y que las acciones de la Corte Constitucional y de la Agencia Nacional Minera al revocar la propiedad de los títulos mineros habían afectado sus derechos y expectativas legítimas. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde el 2008 había entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Colombia.

El 9 de diciembre de 2016 la nación recibió la notificación formal de la demanda por parte de Eco Oro pidiendo una compensación de más de 700 millones de dólares.

La panadería Santurbán está situada en la esquina más alta del parque central. Desde el portón es posible vigilar quién entra y sale de la alcaldía, del colegio, de la iglesia, y qué carros llegan al pueblo. Aquí llevamos tres días de horas muertas luego de haber dejado Berlín. La panadería ha sido nuestra sala de redacción o de espera y ya probamos toda la parva. Las entrevistas que habíamos programado con antelación se fueron cayendo y hemos intentado cuadrar alguna nueva, pero nada sale. Nadie quiere hablar con periodistas porque temen que en nuestro registro exista oculto el sesgo ambientalista.

Aquí todos son mineros y los que no, en cualquier caso, se deben a la minería porque es la base del sustento. En cada una de las setecientas familias que habitan el pueblo, mínimo, ha habido un miembro dedicado tiempo completo a aruñar la roca en lo profundo de un socavón. Aquí no quieren que venga gente de afuera a hablarles mal de la minería de oro ni a decirles que su forma ancestral de trabajo es nociva. Aquí no quieren que venga gente de afuera a decirles en tono de superioridad moral cómo cuidar el páramo y sus lagunas.

En los alrededores del pueblo existen más de diez compañías mineras. Casi todas son propiedad de gente de la región. Una de las entrevistas caídas iba a ser con un jefe de mina. La razón para no recibirnos fue repentina y fuera de nuestro alcance. El día en que llegamos a Vetas ocurrió que un agente de policía perteneciente a la estación del municipio de Matanza se apareció en una bocamina y arrestó a un trabajador en supuesta flagrancia de estar extrayendo material de roca ilegalmente. Fue un hecho confuso e inquietante. Confuso porque nadie entendía por qué había subido un policía de otro pueblo —a dos horas de distancia— sabiendo que Vetas cuenta con estación propia. Inquietante porque el trabajador era empleado de la empresa y estaba desempeñando funciones apenas normales de su oficio. La cosa no tardó en resolverse: el juez declaró ilegal la captura y el trabajador volvió a su casa en menos de nada. Pero a los mineros de Vetas les quedó una ingobernable desconfianza. La dueña de la panadería me dio a entender que el asunto con Minesa y los ambientalistas de Bucaramanga tenía crispado el ambiente.

—Va a ser muy difícil que alguien les conteste una entrevista.

Para llegar a Vetas desde Bucaramanga hay que tomar la vía a Cúcuta hasta alcanzar el corregimiento de Berlín. A un costado del parque central se encuentra la calle que conecta con la trocha nubosa que sube por la parte más habitada del páramo. De los 3000 msnm en Berlín hay que subir hasta los 3900 y pasar junto al aviso de entrada al parque natural regional. Por los cercos de parcelas campesinas se asoman ovejas de lana curtida que salen despavoridas cuando el ruido del carro las amenaza. En ese tramo, al pie de una casa, se abre un corto desvío por el que es posible entrar al complejo lagunar de Cuntas. Tres espejos de agua entre rocas violáceas y frailejones. Una familia campesina lleva un tiempo cobrando una tarifa por permitir la entrada. Efectos del DMI y de la declaratoria del parque natural: si el Estado no deja cultivar ni pastar ganado, que paguen los turistas. Superado el desvío, la ruta empieza a descender por entre un paisaje de cumbres azotadas por la ventisca y la polvareda. Al final de la trocha, Vetas se presenta como un sarpullido de casas blancas sobre los vértices de un cañón.

En la pared externa de la alcaldía se ve el escudo del pueblo. Año de fundación: 1555. Y en el parque central habita la escultura insignia de la comunidad —un minero andrógino con casco, mazo y cincel en cada mano, elaborado en metales— junto a la instalación de juegos infantiles incrustada por Minesa. Si en Berlín el frío es de nevera, aquí en Vetas es de refrigerador industrial y el viento va lijando cada hueso.

La idea que no pocos habitantes de este pueblo han cultivado acerca del Estado guarda más relación con el asedio que con el apoyo. Y las razones, como en Berlín, son los hechos jurídicos.

La delimitación del páramo con la resolución 2090 abarcó a más del 70 por ciento del área municipal incluido el casco urbano y las zonas de títulos mineros. El informe del Humboldt dado a conocer con la resolución lo advirtió diciendo que “cualquier escenario de delimitación que se considere tendrá efectos significativos en los renglones económicos de los municipios que tienen territorio en páramo, especialmente en Tona y Vetas, debido al alto grado de ocupación y desarrollo de actividades productivas”.

La sola declaratoria del parque natural regional desató iras contenidas. Al poco tiempo de haber entrado en vigencia, unos lugareños que estaban bebiendo en una cantina del pueblo atacaron la sede de la CDMB y voltearon llantas arriba la camioneta institucional. La furia se debía a lo que en Berlín me explicó Pablo Anaya: las fincas y parcelas que quedaron dentro del parque perdieron su valor comercial y los campesinos no pudieron ni usarlas como prenda para créditos.

Uno de los complejos lagunares más valiosos del páramo de Santurbán queda en la parte más alta de Vetas. Se llama Tutal y está compuesto por más de diez espejos de agua. Es el atractivo principal del parque natural regional. Ayer, que fue la primera mañana completa aquí, fuimos a recorrerlo. Nueve horas de subida y bajada a pie tomando como base una cabaña que la CDMB mantiene para recibir visitantes, aunque en este momento se encuentra casi abandonada. La corporación lleva rato sin contratar guardaparques.

Nos guió Luis Benjamín Rodríguez, un intérprete ambiental de unos 50 años oriundo del pueblo. El camino empezó avanzando en diagonal por una ladera de tierra parda llena de matorrales espinosos y agraz. Más adelante, escalamos un tramo corto zanjado sobre un risco ayudados por unas agarraderas que están clavadas en la superficie. En la cima, a 3900 y 4000 msnm, avanzamos sobre un valle de frailejones hasta que fueron apareciendo las lagunas. Los nombres de cada una son casuales: la Barrosa y la Negra, por el color de sus aguas; la Tortuga, porque una roca parecida al caparazón de una tortuga se adentra en el agua como si fuera un muelle; la Larga, porque su forma es ovoide. Una de las más recónditas y quizás la más bella se llama la Pintada. Son dos espejos de agua separados por un altorrelieve de roca, que la luz del sol hace brillar como una gradación del verde esmeralda hasta el azul oceánico, con esquinas de fulgor topacio y rojo.

Allá en Bucaramanga, Carlos Sotomonte me contó que uno de los daños irreparables que Greystar le había infligido al páramo tenía que ver con esta laguna. Supuestamente, las obras de exploración fueron tan lesivas que redujeron el volumen de la tabla de agua de la Pintada dejándola partida en dos. Se lo pregunté a Luis Benjamín, el guía, y me dijo que no:

—Yo estoy subiendo a la Pintada hace cuarenta años y no ha bajado de nivel. Es mentira que las exploraciones de la Greystar la hayan partido en dos.

A lo largo del camino, este guía nos fue explicando los mecanismos de captación y almacenamiento de agua en los páramos: el fenómeno de la lluvia horizontal, los frailejones como botellas de agua, las turberas como esponjas que chupan y chorrean, las escorrentías sobre el perfil de las peñas.

De regreso al pueblo, nos fijamos en tres o cuatro vacas pastando en una hondonada muy cerca de la cabaña de la CDMB. Algo expresamente prohibido por la declaratoria de parque natural y la ley. Luis Bejamín interpretó el hecho en dos sentidos. De un lado, como consecuencia inevitable de que no hubiera guardaparque.

—Si no hay quien cuide, la gente entra acá y hace lo que le da la gana.

Horas atrás, allá arriba en la Pintada, habíamos recogido seis latas de atún recién abiertas. Y más adelante nos topamos con unas personas que de manera olímpica e impune estaban lanzando anzuelos en la Barrosa, hambrientos de trucha.

El otro sentido de la interpretación fue un tanto paradójico. Luis Benjamín dijo que la minería de oro local había protegido a estas partes altas del páramo. Si la gente conserva la posibilidad de ganarse la vida en los socavones ancestrales, nunca saldría a engordar ganado ni a sembrar papa o cebolla en este parque.

—Lo que hay hoy da para todo —acotó—. No quieren más y no quieren menos.

En 2012 llegó a California la empresa Aux Gold, como ya dije, una división del grupo inversionista Ebx del magnate brasilero Eike Batista. Su entrada fue comprando por sobreprecio los desarrollos de infraestructura y utilidades que otra minera llamada Galway Resources tenía en la zona.

A Aux no parecía preocuparle el debate en torno al valor del páramo ni el eficaz activismo del Comité de Defensa del Agua. Venía con la estrategia de concentrarse en las minas cercanas a la cabecera municipal y en las que estaban por debajo de las líneas de páramo y subpáramo, esto es, por debajo de 2800 msnm. Su intención era la de un típico tiburón capitalista: quería tragarse la zona acaparando la mayor cantidad de títulos y licencias de explotación que estuvieran en manos de los lugareños y empresas menores. Si Eco Oro se había quedado con una parte minoritaria de los títulos y licencias de las ochenta minas locales, la empresa brasilera quería todo lo demás. Y puso el dinero necesario para ello.

La compra más valiosa fue la de La Bodega, la mina de la que han sacado más oro en la historia de California. Situada a unos 2600 msnm, era de una familia local que siempre la había explotado con poca tecnología y escasa idea de la reserva que contenía su entraña. Greystar había querido hacerse a esa mina cuando vio que lo de Angostura se le estaba enredando, pero no fue capaz porque la familia puso un precio de varios millones de dólares que a la empresa le pareció fuera de alcance. Más adelante, otra compañía canadiense llamada Ventana Gold cerró este negocio por un precio todavía mayor. Finalmente sería Aux quien se quedaría con La Bodega luego de haber adquirido la totalidad de las acciones de Ventana Gold, en ese momento avaluadas en unos 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto de ese dinero representó La Bodega? ¿Cuánto oro estimaban sacar de ahí?

Este negocio y los aledaños significaron para California la entrada de un poder económico colosal, mucho más grande que lo visto hasta el momento. Las noticias podían ser buenas para los dueños de las tiendas y comercios porque sospechaban que abundaría la plata justo cuando las cosas no estaban marchando tras la caída del proyecto Angostura. Pero para las organizaciones sociales preocupadas por el daño ambiental era lo contrario: Aux podía ser una fuerza muy amenazante: una cosa era luchar contra compañías que crecían en la medida en que daban pasos lentos y otra era enfrentar a un conglomerado mineroenergético global con toda la tecnología a disposición.

Ninfa Balvuena dice que además de la venta feriada de títulos y licencias, California padeció un encarecimiento del costo de vida y la desestabilización económica y moral de varias familias. “Con Eco Oro se subieron de precio algunas cosas, pero no fue grave. Con Aux sí se disparó todo. Fue un cambio muy drástico”.

Aux pagaba tres o cuatro veces más por una vivienda en la que debía alojar empleados profesionales. Si el arriendo de una casa de tres habitaciones siempre había costado 500 mil pesos, esta compañía ofrecía dos millones. Llegó el día en que los lugareños que vivían en arriendo debieron amontonarse en espacios más pequeños o irse del pueblo porque ya no pudieron pagar esos precios. “Salía uno a la calle y ya no estaba el vecino, había otra persona”, recuerda Ninfa.

En 2014, cuando Aux tuvo en funcionamiento las 35 máquinas perforadoras, California pudo haber duplicado su población. Se estima que de 1.600 habitantes pasaron a ser unos tres mil. Había gente peruana y ecuatoriana con amplia experiencia en la minería aurífera. También llegaron de otras regiones mineras del país como Antioquia. “Uno se subía en bus para venir a California desde Bucaramanga y no reconocía a nadie del pueblo —dice Delma Álvarez, líder campesina—. Tocaba bajarse y verificar que uno sí se había montado en el bus que era”.

Este sobrepoblamiento repentino trajo consigo el problema de la vivienda: no había techo para tanta gente. Hubo quienes construyeron pequeños apartamentos en la periferia del pueblo y se pegaban ilegalmente de la tubería de agua y del cableado eléctrico. Un obrero bien pagado por la mina alquilaba uno de esos espacios por un canon barato. Y como aquello podía ser una solución de vivienda subnormal, el gobierno local registraba a ese obrero como población muy pobre y lo inscribía como beneficiario de subsidios y servicio de salud estatal. “La Alcaldía no daba abasto, no podía controlarlo”, dice Ninfa.

Las chicas jóvenes se ennoviaban con los extranjeros, algunas quedaban en embarazo; hubo matrimonios rotos porque algunas mujeres, según Ninfa, se dejaban seducir por la imagen del minero adinerado. Fue un periodo en que esta bonanza trastocó hondamente el estilo de vida de California y nadie pudo impedirlo. La actual alcaldesa del pueblo, Genny Gamboa, llama a este fenómeno el “fracking social”.

“Muy pocos supieron aprovechar ese dinero —dice Ninfa—. La gente se puso a comprar carros lujosos, la camioneta que sonara más. Luego, se gastaron esa plata y les tocó vender el carro y volver a ser una persona de a pie. La gente no era consciente de que con su minita siempre tenían el sustento mes a mes. Cuando la vendieron y se les fue la plata, se dieron cuenta de lo que habían perdido”.

Lo insospechado es que este bacanal de gastos de Aux estaba ocurriendo al mismo tiempo en que el grupo Ebx comenzaba a afrontar líos jurídicos y bancarrotas de otras de sus divisiones y en diferentes países. Crisis que obligaría a Batista a venderle buena parte de sus activos —entre ellos todo lo logrado en California— al fondo de inversión Mubadala Investment Company, de los jeques de Abu Dhabi.

La transferencia del entable minero en La Baja fue en 2015 y entre el final de ese año y comienzos de 2016 los árabes dieron a conocer la marca con la que adelantarían el proyecto de explotación aurífera en Santurbán: Sociedad Minera de Santander, Minesa.

El plan era no caer en los hechos que le habían costado la credibilidad a Greystar/Eco Oro, enfocar el esfuerzo de explotación en La Bodega, ganarse a las comunidades de Soto Norte, seducir al Gobierno nacional y saber responder a los cuestionamientos ambientales provenientes del Comité de Defensa del Agua.

Al poner Santander en el nombre de la empresa los árabes buscaron hacerle creer a la opinión pública que este nuevo proyecto aurífero era de evidentes intereses colombianos y regionales, que la nómina en su mayoría era santandereana, que la explotación no sería el clásico modelo de extracción de recursos naturales a manos extranjeras sin retribución al país. Y bautizaron la intervención en la zona como Proyecto Soto Norte. Otro obvio juego grandilocuente para dar a entender que la minería que iban a desarrollar sería para los seis municipios de la provincia y no solo para California.

Durante 2017, Minesa apareció en publicaciones de prensa contando sobre los beneficios y el impacto ambiental del proyecto. Que el área de tareas se encontraba de los 2640 msnm para abajo, es decir, lejos de la línea a 3100 msnm que delimitaba el páramo de Santurbán según la resolución 2090. Que no iba a secar la laguna de Páez porque este espejo de agua quedaba a cuatro kilómetros de allí. Que no iban a contaminar las aguas subterráneas que nutrían el acueducto de Bucaramanga, porque las excavaciones se iban a hacer en una zona cuyos acuíferos no llegaban directamente a los afluentes que desembocaban en los ríos de los que el acueducto tomaba el agua. Que no iban usar cianuro ni mercurio para separar el oro del material molido porque ellos iban a llegar hasta el punto de producir un “concentrado polimetálico” que luego debían llevar a otro país en donde se haría la separación de oro, plata y cobre. Que toda el agua requerida sería subterránea, que no iban a captarla de lechos superficiales, que la iban a reutilizar hasta en un 90 por ciento y antes de deshecharla iban a tratarla de acuerdo a la ley. Que los empleados de Minesa, dentro del área de tareas, iban a usar de esa agua para duchas y cocina como prueba de confianza para las comunidades.

Cuando el periódico Portafolio preguntó “¿Qué se va a afectar?”, Margareth Guerrero, geóloga de modelamiento de Minesa, contestó: “un poco el cauce de las quebradas pero en ningún momento que se vayan a secar”. Agregó que otra afectación sería la del paisaje de algunas zonas, porque debían talar árboles y abrir descampados para depositar escombros, “material esteril”.

En total molerían 2,6 millones de toneladas de montaña por año para lograr 450 mil onzas de oro. Esto a 25 años de duración del proyecto, es decir 65 millones de toneladas de tierra para recuperar cerca de 11 millones de onzas de oro —promedio 1.800 dólares la onza, hagan cuentas—. 450 millones de dólares en regalías para el país y 1.700 millones de dólares pagados en impuestos.

Al proyecto Soto Norte no le faltaron objeciones técnicas y ambientales por parte del Comité. Que un desarrollo minero tan ambicioso, que pretendía extender dos túneles gemelos de seis kilómetros de extensión desde La Baja hasta Suratá, con profundidades de más de 700 metros, y a menos de 500 metros de la línea vigente que delimita el páramo —a 160 metros de la línea de subpáramo—, era un riesgo ambiental latente porque este ecosistema es “muy sensible”. Que mover “tanta tierra” podría alterar el caudal de aguas subterráneas así como su calidad. Que la fractura del subsuelo rocoso causaría la acidez de estas aguas haciéndolas contaminantes. Que los residuos o material estéril se convertirían en un pasivo ambiental para Suratá, que nada garantizaba su manejo adecuado y podrían convertirse en lixiviados y filtrarse hacia el subsuelo, que su acumulación podría desatar una avalancha como la del desastre en la localidad de Mariana, en Brasil, sucedida en 2015.

Desde ese momento hasta este 2022, Minesa ha intentado sumar méritos para enamorar al Gobierno nacional del proyecto y destrabar el otorgamiento de la licencia por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

En noviembre de 2017, el presidente Juan Manuel Santos visitó a la familia real de los Emiratos Árabes para “ratificar dos convenios sobre doble tributación y de protección a las inversiones” —palabras oficiales—. Lo de protección a las inversiones, más que nada, tenía que ver con lo necesario para que Minesa recibiera la licencia y pudiera iniciar la explotación. Los jeques le dieron plata a Santos para ayudar a los damnificados del desbordamiento de un río en Mocoa, Putumayo, se comprometieron a donar para las actividades del Acuerdo de Paz y anunciaron que invertirían otros mil millones de dólares en el proyecto Soto Norte. Para el Comité estos cheques podían interpretarse como si se estuviera “dando por hecho” que les iban a otorgar la licencia ambiental.

En ese mismo año, Minesa comenzó a dialogar con un amplio sector de la comunidad de California para acordar el Gran Pacto Social (Gps), que es una especie de plan de desarrollo jalonado por la minera, que promete desde obras de infraestructura hasta mejoras sustanciales en servicios de salud y educación, así como potenciar medios alternativos de producción como el turismo y la agricultura. En otras palabras: ayudar a hacer lo que ni los gobiernos nacionales ni locales han hecho en décadas, siempre y cuando puedan comenzar la explotación.

En los seis municipios de Soto Norte escuché quejas y reclamos para el Estado, la idea del abandono, de la marginalidad sin que a nadie le haya importado, y cómo Minesa ha venido supliendo algunas de esas necesidades. “Aquí la gente vino a estar afiliada a una caja de compensación familiar porque Minesa ha dado trabajo estable. Ha habido becas para jóvenes que de otra manera no hubieran ido a la educación superior. Si en esta región mucha gente está a favor de Minesa es porque ha hecho de Estado”, me dijo Danilo Valbuena, presidente del Concejo de California.

Un caso concreto puede ser la vía que conecta a Bucaramanga con California, que llega hasta Vetas y pasa por Matanza y Suratá. Salvo unos cuantos kilómetros cercanos a Bucaramanga, lo demás es una trocha de tierra y piedra. Unos cuantos muros de contención para evitar la caída de la bancada o derrumbes de ladera han sido construidos por Minesa. Un habitante de California que me pidió reserva de identidad dijo que no se le podía echar toda la culpa al Estado. Que cuando las ochenta minas eran de las familias locales había gente que tenía mucha plata y nunca hizo nada por mejorar esa vía. “Era para que tuvieran pavimentada toda la carretera porque no eran libras, eran arrobas de oro las que sacaban de La Bodega. ¿Por qué no guardaban un poquito de esa platica para meterle a la vía? Ellos eran los que tenían que moverse”.

Sin duda el compromiso más importante que esta multinacional suscribió en el Gps es la formalización de 160 mineros oriundos de La Baja que nunca han poseído tierra ni título —sin socavón propio— y cuyo trabajo ha dependido, las más de las veces, de meterse a las malas a un socavón privado. Acá se les dice “galafardos”. Mónica, la mujer de la camioneta que me llevó hasta Angostura, me dijo al respecto: “Aquí todos somos galafardos, pero la mejor manera de llamarnos es mineros ancestrales”.

Antes de la llegada de las multinacionales, los mineros sin socavón trabajaban en las minas de las familias locales. Algunos por nómina y otros a destajo; muchos, quizás la mayoría, entraban a esas minas en horas de la noche o de la madrugada, en domingos y festivos, con la anuencia de los dueños. Por más que no tuvieran ni tierra ni títulos, estos mineros conservaban una forma mínima de subsistencia, pero después de Greystar/Eco Oro y, sobre todo, de Aux y Minesa, la perdieron.

Estas compañías, al apropiarse de los socavones, regularon el ingreso solo para empleados y detuvieron la explotación hasta que no les entregaran la licencia ambiental. Como la de Greystar/Eco Oro nunca llegó, los mineros de La Baja comenzaron a meterse a los socavones inactivos que eran propiedad de los canadienses —todos por encima de la línea de páramo—.

Mónica nos subió hasta dos bocaminas rodeadas de pura vegetación paramuna. La primera era un hueco en el suelo al que se entraba bajando como a un sótano. Estaba sellada con palos atravesados porque allí una persona había muerto en circunstancias no aclaradas: o un accidente en el que le cayeron rocas en la cabeza o sus compañeros lo mataron a golpes impunemente. La otra bocamina era de entrada lateral, no estaba bloqueada y uno podía internarse acurrucado. Mónica me explicó que el galafardeo se hacía en grupos de seis personas. Cuatro entran a cavar la veta y dos permanecen afuera alertas de que no venga la policía. “Si a uno lo cogen adentro de la mina, lo judicializan. Si la policía lo encuentra a uno en la carretera con las mulas, nos quitan la carga. Pero el que corona llega a su casa a beneficiar el material”. En 2020, varios galafardos fueron judicializados. La pandemia los salvó del carcelazo y el juez ordenó que atendieran el proceso desde la casa. Ninguno de ellos quiso hablar para este reportaje, ni siquiera Off the Record.

En La Baja cada vivienda cuenta con un sistema de beneficio. Mínimo, un molino de bolas al que le dicen “coco”, un pequeño tanque para echarle mercurio al material molido y azogar las partículas de oro, y un espacio para quemar la bola azogada y depurar el oro.

En 2016, mientras Minesa tomaba control pleno del área de tareas, se daba a conocer con la comunidad y enfocaba de manera más conveniente el proyecto de explotación que había dejado Aux, le permitió a los mineros locales que entraran a un socavón. Fue resultado de una protesta sostenida que hizo la gente de La Baja junto a la entrada de La Bodega, donde ya estaba el campamento. Su petición era que los dejaran trabajar mientras la compañía ponía en orden el proyecto y solicitaba la licencia ambiental. Minesa accedió por no más de cinco meses, un turno de seis horas a la semana para cada grupo de seis personas. “Todo mundo compró sus cosas —me dijo Mónica—. Yo, esta camioneta; otros compraron casas. Eso fue una locura de locos. Salió muchisísimo oro. Usted lo veía florido en la roca. Nos hubieran dejado trabajar un año, todos estuviéramos ricos”. Cuando Minesa dijo no más, estos mineros no querían salir del socavón y tuvo que intervenir la policía antidisturbios.

La crisis laboral de los mineros informales en zonas adquiridas por grandes compañías es común a otras regiones auríferas del país. Hay registro de que ha sucedido, al menos, en Marmato en donde a los galafardos les dicen “guacheros”, y en Segovia con los “tierreros”. Junto a los cuestionamientos ambientales, esta situación es de las cosas más complejas de discernir a la hora de hacer el balance sobre el desarrollo que traen los proyectos mineros para el país. Y lo es porque se pone de presente la ya vieja disputa entre el avasallamiento del capital internacional para extraer recursos naturales en territorios abandonados por el Estado a costa de pasar por encima de las comunidades locales que vivían de la explotación artesanal de esos recursos. Como no hay una entidad estatal que ayude a los pequeños mineros a tecnificarse para elevar la producción y cuidar el medio ambiente, este modelo dice que la vía correcta es entregarle los recursos mineroenergéticos a las compañías que puedan invertir en tecnología de punta y prometan regalías y pago de impuestos a la nación, así como la formalización de los lugareños que terminen siendo empleados.

De ahí que el acuerdo del Gps de formalizar a los 160 mineros de La Baja sea novedoso. Cuando menos, aspira a garantizar la coexistencia de los dos modelos: la multinacional, dueña de todo o casi todo, le entrega a los locales un pequeño polígono en el que pueden llevar a cabo la explotación artesanal para la subsistencia, los acompaña en los trámites legales y les financia el montaje según las exigencias de ley. Estos 160 mineros están asociados en una organización llamada Calimineros y su presidente, Jorge Abad Maldonado, me dijo: “Queremos pasar de la ilegalidad a la legalidad. Si no le dan la licencia ambiental a Minesa nos condenan a seguir siendo ilegales. No vamos a desaparecer y no nos vamos a ir de nuestro territorio. Entre nosotros no hay un eléctrico, no hay un ganadero, no hay un agricultor. Somos mineros desde hace 450 años y no vamos a dejar de serlo”.

El proyecto de explotación de Minesa depende de construir dos túneles gemelos de más de cinco metros de diámetro cada uno, que serían una autopista de subida y bajada para las volquetas con el material excavado y con el concentrado polimetálico, y para otros vehículos de carga con la maquinaria de perforación. La entrada sería en La Baja y la salida en una vereda de Suratá llamada Nueva Vereda, en un punto exacto conocido como Cerro Padilla. Estos túneles serían una obra colosal de ingeniería que obligaría a perforar una cadena montañosa a lo largo de seis kilómetros —el túnel más largo de Colombia, el de La Línea, mide 8,6 kilómetros y es en único sentido—.

En una falda del Cerro Padilla hay una base militar y unos metros más abajo está la casa de Luz Marina Jiménez. Esta propiedad junto con las de cinco familias más debería ser compradas por Minesa en caso de que obtengan la licencia ambiental porque en las inmediaciones estaría situada la salida de los túneles, los depósitos de material inerte y el punto de recepción del concentrado polimetálico. Este cerro es de hierba verde oscura con pocos cultivos —algo de tomate de árbol y mora— y amplios potreros para ganado de altura. Los filos más alejados se ven crispados de árboles añosos escondidos entre las nubes.

Luz Marina es una madre de familia con dos matrimonios llenos de hijos. No tiene 45 años y es originaria de la vereda Angostura. Como testigo de la entrada de Greystar a mediados de los años noventa, vio a sus papás venderle la finca a esa compañía y a los vecinos negociar con los canadienses hectárea a 500 mil pesos. Un precio quizá diez veces mayor a lo que podría valer un terreno tan alejado y rocoso. Ahora, parada en una terraza de su casa desde la que se otea la cabecera municipal de Suratá me dice que ni ella ni su esposo quieren venderle la tierra a Minesa.

—No queremos, pero igual lo sacan a uno. —Me explica que en caso de que el proyecto salga adelante, por más que se opongan a irse, tendrían que ceder ante la imposición de las actividades para el desarrollo de la obra—. Con nosotros es un negocio directo, no queremos reasentamiento. Que la empresa nos compre y ya veremos para dónde nos vamos.

El proyecto de explotación de Minesa usa dos conceptos: “área de influencia” y “huella del proyecto”. El área de influencia es la que circunda los predios en los que se llevarían a cabo las obras. A los propietarios, Minesa debería repararles el impacto o el daño que la obra les causaría, pero no necesariamente deberían comprarle los predios o reubicarlos. La huella, en cambio, son los predios en los que se harían las obras. Las cinco familias de Nueva Vereda estarían en la huella y la compañía les ofrecería dos opciones: reubicarlos en otra parte de Suratá con vivienda y tierra para trabajar, o les comprarían y las familias deberían resolver su destino.

—Si nos pagan bien, nos vamos. Igual nuestra finca es grande y podemos negociar. Hay personas que tienen poca tierra y les toca aceptar lo que les ofrezcan.

No parece haber mucho drama ante la idea de tener que irse de su tierra. Luz Marina me dice, acaso, que aquí los vecinos se conocen y que lo duro sería llegar a un sitio en el que todos son desconocidos. Pero quedarse tampoco sería una opción cómoda. Según lo vivido en Angostura, sabe que durante la construcción de los túneles gente de afuera, con sus hijos y sus costumbres, llenarían el cerro y la vereda completa.

—Y uno no sabe cómo son, cómo se van a comportar. Todos por aquí quieren vender. Aquí no estamos en contra del proyecto minero, estamos a favor y hay gente ilusionada con recibir la plata y cambiar su vida en el campo por irse para la ciudad.

En La Baja, en torno a lo que sería la entrada de los túneles, la gente no tiene tan unificado el criterio. Ayer, antes de venir aquí a Suratá, un minero veterano dueño de su socavón y del título de explotación me dijo que no estaba seguro de qué hacer. Que casi todos sus conocidos habían vendido su mina y que a él le daban ganas de hacer lo mismo, pero que por más plata que le dieran temía no ser capaz de mantenerse solvente hasta la muerte. “Soy minero, lo único que sé hacer. Si compro taxi y lo pongo a trabajar en Bucaramanga, eso lo tumban a uno porque uno no sabe cómo es eso. Si uno monta una tienda o una panadería, hay muchas tiendas y muchas panaderías y no está garantizado que uno sea capaz de sacar adelante uno negocio de esos. De manera que no tengo idea. Hay que esperar haber cómo se van resolviendo estas cuestiones”.

Minutos después, una joven ingeniera ambiental de nombre Viviana Tolosa me dijo que su comunidad sí se vería gravemente afectada por las obras de los túneles gemelos. Mientras los estuvieran abriendo habría máquinas, vehículos enormes y muchos trabajadores moviéndose por el frente de las casas. “Eso es lo que nos ha explicado la compañía. Habrá polución y ruido. El estilo de vida que hemos llevado se verá alterado”. Precisó que los respiradores de los túneles quedarían en la parte alta de La Baja, que serían ventiladores gigantes que sonarían día y noche como turbinas. Que los explosivos para romper la roca desplazarían a los animales. Pero su mayor preocupación era que los túneles pasarían por debajo de la vereda y que a ella y a otros les daba temor de que los movimientos de tierra, tan grandes, pudieran afectar la estabilidad del terreno. “Lo otro que nos preocupa es el agua y no solo a mí que soy ingeniera ambiental, es una preocupación de todos en La Baja: que cuando Minesa esté haciendo los túneles nos quedemos sin agua porque se contamine o se seque. Minesa nos ha explicado que eso no va a pasar, pero nosotros necesitamos más demostraciones para quedar tranquilos”. En seguida recordó que eso ya les había sucedido con Aux. “Esta empresa hizo un túnel y creo que no pasaron de 500 metros de profundidad cuando encontraron un agua subterránea. Hoy esa agua subterránea baja ácida. Nos quedó como un pasivo ambiental”.

La carretera que baja desde el Cerro Padilla conecta con la vía que comunica Suratá y California. A metros de ese cruce se encuentra la casa de Delma Álvarez, una líder campesina que hizo las veces de delegada del Ministerio de Minas por parte de la vereda San Francisco en las deliberaciones de la comunidad con Minesa acerca del impacto ambiental del proyecto aurífero.

Delma me dice, sin retórica, que lo que más le interesa de la minería es el “fortalecimiento del sector agropecuario, la defensa de la agricultura”, que antes de que llegaran las multinacionales había dueños y obreros de mina que mantenían cultivos de pancoger en sus casas. Que luego la gente comenzó a depender más y más de la minería, de las empresas mineras, y que eso ha sido una pérdida para California y no quiere que pase lo mismo en Suratá.

—Si nosotros dejamos de sembrar, dejamos de cultivar, dejamos de criar animales, entonces, ¿cómo vamos a subsistir? No hay forma.

En las reuniones con Minesa, Delma trató de convencer a los campesinos de la vereda de que no podían renunciar a la agricultura por más dinero que les mostraran a cambio de la tierra. Que lo ideal era que la compañía financiara el desarrollo agrario de las tres veredas de Suratá afectadas por la huella del proyecto y las de California que están en el área de influencia. A Minesa le hizo ver que si la fase de explotación comenzaba iban a necesitar muchos restaurantes para alimentar a toda la gente que iba a llegar, momento que podía ser aprovechado por los campesinos locales para producir esos alimentos y no tocara traerlos desde Bucaramanga.

—Algo se logró, no es mucho pero por algo se empieza. Y fue una lucha. Minesa no quería aceptar y no quería, y nosotros nos pusimos en que sí y que sí.

Delma me explica que el impacto ambiental para ella es el ruido y la polución de las volquetas y los vehículos que circularían a toda hora por el frente de su casa.

—Yo tendría que aguantarme diez volquetas de tantas toneladas las 24 horas del día. Eso es perjudicarlo a uno; ya no puede uno salir a caminar. Si hay niños, menos; si hay animales, tampoco; y ese ruido para dormir… Si le dan la licencia a Minesa, no vamos a ser capaces; ningún gobierno es capaz de controlar ese tipo de impacto.

Añade que el impacto para el resto de la comunidad es la contaminación del aire. A diferencia del agua que es la preocupación en California y en La Baja, en las tres veredas de Suratá lo que más inquieta es el aire. Buena parte de los desechos de la producción es un polvillo de roca molida y relavada, con residuos químicos. Las volquetas sacarían ese polvillo del interior de la montaña y lo depositarían en algún punto en Nueva Vereda. Mientras que Minesa puede disponer de ese polvillo, el viento lo haría correr con el aire y posarse en la vegetación, en los cultivos, en los lechos de las cañadas.

—Usted puede tratar el agua, pero el aire… ¿cómo evitar que cuando las volquetas descarguen ese polvillo no se lo lleve el aire y no caiga por todo este sector? No hay manera. Y lo otro: suponga que terminan el proyecto, sacan todo el oro y cierran la mina. Al municipio le quedaría el pasivo ambiental de la obra y de los desechos. ¿Quién va a manejar eso?

Su relato me da a entender que ella preferiría que no comenzara nunca la explotación. Pero me corrige.

—Nosotros no estamos en contra de la empresa, no estamos en contra del proyecto. Lo que queremos es que sea acorde con el medio ambiente.

UNO. El proyecto Soto Norte de Minesa no ha recibido la licencia ambiental por parte de la Anla. El requisito indispensable para conseguirla es que esta agencia apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que por ley debe presentar cualquier compañía que aspire a explotar recursos naturales.

Minesa se precia de haber construido el EIA junto con todas las comunidades afectadas por la huella del proyecto y que están en el área de influencia. Más de 40 mil participantes y unos treinta profesionales expertos en geología, hidrogeología, geotecnia, geoquímica, calidad del aire, entre otros. Un primer documento tuvo fecha en 2017; luego, fue revisado, completado y finalmente presentado a la Anla en 2019. Esta agencia se tomó un año valorando cada aspecto para al final, en octubre de 2020, contestar que no podía “emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, por lo que éste debía ser archivado”. Que no había suficientes razones técnicas para otorgar o negar la licencia. Minesa presentó un recurso de reposición que la Anla volvió a contestar con la decisión de archivo del proceso a finales de enero de 2021.

En un comunicado, la empresa minera dijo que no se rendía, que no iba a renunciar al proyecto y que trabajaría en los asuntos que a la Anla le parecían insuficientes para volver a presentar el EIA.

El Comité de Defensa del Agua manifestó que su trabajo tampoco terminaba allí, que el páramo seguía en riesgo hasta que la Anla negara definitivamente la licencia. Y un grupo de cincuenta organizaciones sociales de la provincia de Soto Norte, agrupadas en el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte, expresaron que acataban la decisión de la Anla pero que reiteraban el estado de incertidumbre en que los dejaba la falta de una decisión de fondo a favor del proyecto. Que el “falso conflicto de oro o agua” estaba costando el futuro de la región. Que seguirían apoyando a Minesa y a la posibilidad de explotar oro en la zona.

DOS. Entre la primera semana de noviembre de 2017 y la última de junio de 2018 tuvieron lugar dos hechos jurídicos más que nacieron a partir del caso Santurbán y que rigen sobre los 36 páramos de Colombia.

El primero. En ese noviembre de 2017, la Corte Constitucional dio a conocer la sentencia con la cual revocó la resolución 2090 de 2014 que había delimitado el páramo de Santurbán sobre la cuota de los 3100 msnm. Fue el resultado de una acción de tutela interpuesta por ciudadanos que alegaban que durante el proceso de la delimitación no se había tenido en cuenta a las comunidades que se verían afectadas porque los mecanismos de participación no habían sido ni amplios ni suficientes. Erwin Rodríguez Salah, miembro del Comité y uno de los accionantes de la tutela, me explicó que la delimitación de la 2090 había sido a conveniencia del gobierno Santos para negociar con los árabes. Llamó a esto una “delimitación político-minera”. Dijo que por las mismas razones ya habían sido tumbadas las delimitaciones de otros páramos, entre ellos, el del Almorzadero y el de Cruz Verde Sumapaz. Que una “delimitación técnico-científica” podía tomar cinco años, mínimo, y debía estar enfocada en la protección del ecosistema para la conservación del agua.

El segundo. En junio de 2018 el Gobierno nacional sancionó la ley 233 conocida como Ley de Páramos. Su fin: la “gestión integral” de estos ecosistemas a partir de cuatro puntos: la prohibición definitiva de actividades mineras, extracción de hidrocarburos, y actividades agropecuarias de “alto impacto”; determina qué tipo de actividades económicas son sostenibles en el páramo; destina presupuesto para ayudarle a las comunidades a hacer la transición de sus actividades productivas lesivas a las que convienen a la protección del ecosistema; y destina parte del recaudo por el impuesto al carbono para mantener las acciones de protección a los páramos.

Para el caso de Santurbán, ambos hechos jurídicos afectan directamente a la población del municipio de Vetas y del corregimiento de Berlín que hace parte del municipio de Tona.