Río Bogotá

Baudó AP

Presenta

Río Bogotá

Una ruta cuesta abajo del afluente que hace mucho perdió el país

DIRECCIÓN CREATIVA – Víctor Galeano

INVESTIGACIÓN Y TEXTO – Juan Miguel Álvarez

FOTOGRAFIA Y VIDEO – Santiago Mesa

PRODUCCIÓN EJECUTIVA – Laura Sofía Mejía López

PRODUCCIÓN GENERAL – Nathaly HurtadoTorres

DISEÑO WEB E ILUSTRACIÓN – Felipe Rivera Echeverri

PROGRAMACIÓN WEB – Steven Hernández

RASTREO DE DATOS Y VERIFICACIÓN – Natalia Barriga

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL – Angie Salazar – Carlos Piedrahita – Camilo Alzate

GESTORA DE COMUNIDAD – Mariel Bejarano

Un proyecto de Baudó Agencia Pública

Copyright todos los derechos reservados

Esta cobertura fue realizada gracias al apoyo de nuestros Navegantes

Santiago Escobar Jaramillo / Angela López Londoño / Martha y José / Stella Londoño de López / Nathalia / Restrepo / Luis / Astrid Ávila / Johnny Hurtado / Lina Osorio / Ángela Matallana / John Isaza / José / David López / Elizabeth Yarce / Andrés Felipe Caicedo Sierra

Agradecimientos

CAROL MESA – El Charquito, Soacha

RAFAEL GUILLERMO ESPINOSA – Girardot

OSCAR EDUARDO PEÑA – San Antonio del Tequendama

Juan Miguel Álvarez

Cuando el río Bogotá abandona las cuencas alta y media, las preocupaciones son otras.

Si en el altiplano las obras para mejorar la vida de este cuerpo de agua tienen que ver con adecuaciones hidráulicas, diques y el repoblamiento de los bosques en su ronda, las de la cuenca baja están relacionadas con que cada municipio cuente con su propia planta de tratamiento para que evite botar las aguas negras a ese cauce. Si en el altiplano las comunidades se angustian por los posibles proyectos de construcción que resulten habilitados tras las obras, en la cuenca baja los campesinos solo aspiran a que el agua del río no sea más la de una cloaca.

Desde el 2014, en que el Consejo de Estado le ordenó a la nación llevar a cabo un conjunto de acciones para recuperar la vida del río Bogotá, los habitantes de la cuenca baja han visto que todo el esfuerzo político y económico ha recaído sobre la ronda del río en la cuenca media y un poco en la alta. Pero nada en la baja. Desde la comunidad del Charquito, a la salida del embalse del Muña, hasta el municipio de Ricaurte a orillas del río Magdalena, la gente solo pide una cosa: que mejoren la calidad del agua del río para que mejore su calidad de vida.

La parte ancha

UNO

“El principal daño es cultural”

Juan Carlos Rodríguez Rodríguez es un pequeño empresario de 48 años que ha dedicado casi toda su vida a trabajar lo que le permite el río Magdalena. “Soy graduado de la universidad, pero me hice vendiendo viudos de pescado y paseos en lancha”. A dos kilómetros de la desembocadura del Bogotá, sobre un recodo en la margen derecha que entra como muelle a Girardot, Rodríguez ofrece platos criollos dentro de una embarcación techada y colorida que hace las veces de comedor flotante. La cocina está montada dentro de una especie de mezzanine externo que pende de un abandonado edificio de estilo republicano —o de su fachada hueca— que fue depósito de mercancías para el comercio por el Magdalena a comienzos del siglo XX. Una ceiba gigante y añosa marca la bajaba hacia el muelle y prodiga su sombra sobre el lugar. Rodríguez se expresa con una sonrisa amable y cierto asombro.

“Todo mundo dice cosas, que acá roban y que esto es un mal sitio, pero nadie viene a escuchar a la gente tal como lo están haciendo ustedes”. En su historia no falta la tragedia: su papá, fundador de este negoció a comienzos de los años ochenta, terminó suicidándose en un acto carnal con el río Magdalena: se lanzó a sus aguas desde el viejo puente de la carrilera que conecta Flandes con Girardot y que vuela unos cincuenta metros por encima de su comedor flotante. Como heredero del restaurante y de las deudas, Rodríguez debió afrontar el problema de volver a acreditar el lugar y la experiencia de comer en una embarcación anclada a un tramo del río desde donde se ve un desagüe activo de la cañería de Flandes.

De pelo cenizo y mirada de ojos achatados, Rodríguez sostiene que el daño más grave que le ha hecho el Bogotá al Magdalena es cultural. “Si en la capital del país le echan toda la podredumbre al río, ¿qué se le puede exigir a los municipios de esta cuenca baja? El daño es cultural porque crecimos viendo que usar el Bogotá como basurero es normal”. Rodríguez sostiene que la gente no siente ninguna prevención, ningún resquemor: un perro muerto: bótelo al río; una jornada recogiendo basura de las calles: bote todo al río; una demolición: deje los escombros en la orilla y que nadie vea; o peor: que todos vean porque nadie dirá nada porque a nadie le importa. “Ustedes hubieran llegado unas dos horas antes habrían visto a un hijueputa que desde ese puente de la carrilera se puso a botar bultos de desechos al río”. Rodríguez sostiene que le gritó para atajarlo, pero nada pudo hacer. Una vez quedó con las manos limpias, el tipo regresó por donde vino con la más cínica tranquilidad. “La gente cree que las aguas se llevan todo y que como ya no tienen su basura a la vista, se acabó el problema. No importa que todo para en otro lado, que el problema le cae a otros”.

“Pero es a los que viven en las cercanías del Magdalena desde Girardot hasta Barranquilla, a los que consumen el pescado enfermo del río Bogotá, a los que les toca la peor parte, la que van dejando los ribereños al paso del río. La que nadie ve porque el Magdalena aún no emana fetidez”.

DIARIO EL TIEMPO, 22 DE FEBRERO DE 1997

DOS

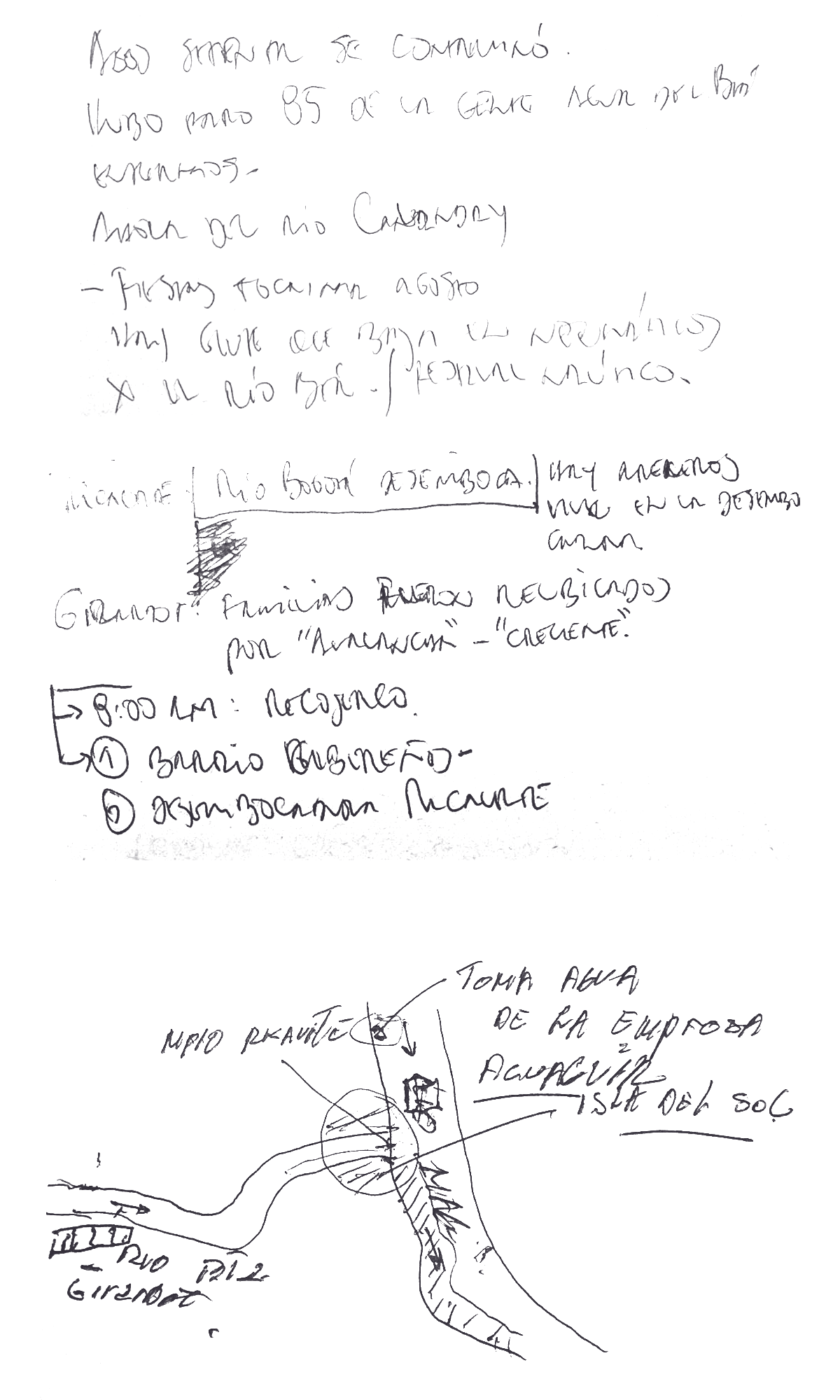

El punto exacto de esta desembocadura es una piedra larga que se explaya como una planicie en forma de triangulo. Es una formación calcárea en la que abundan pequeños y redondos cráteres en los que se empoza el agua. La esquina final es la marca de la diferencia: a la izquierda, el agua ocre del Magdalena y a la derecha, sin mezclarse, la grisura azulada del Bogotá. Todo este paraje hace parte de Ricaurte, un municipio cuyo destino actual es ser asiento de condominios en donde algunos bogotanos pudientes saldan su deuda de calor en festivos y vacaciones.

Para llegar aquí debimos preguntar a un joven que caminaba por los andenes de un barrio de casas suntuosas. Una señal de tránsito que anunciaba la desembocadura no era suficiente para encontrar el camino. El joven nos dio las indicaciones y dijo: “No lleven celulares”. Es decir: no expongan su utilería que se la roban. La camioneta entró hasta el último tramo posible —un pastal al pie de unas casas de barrio obrero— y caminamos lo que restaba con los equipos de trabajo encima —cámaras, dron y celulares—. Ya parados en la piedra divisoria, el dron tardó en funcionar. “¿En qué momento aparecerán los asaltantes prometidos?”, me pregunté una y otra vez mientras el fotógrafo Santiago Mesa luchaba sudoroso por hacerlo volar.

En la margen derecha del río Bogotá, en tierras de Girardot elevadas del lecho unos diez metros, hay unas chabolas de latones y retablos de las que supuestamente pueden salir los asaltantes. De suceder, el atraco tendría mérito: los asaltantes deberían descolgarse por la ladera hasta caer en la orilla del río Bogotá, para cruzarlo luego con ayuda de unos neumáticos, como flotadores, hasta quedar del lado nuestro. “Si algo así llegara a pasar —me digo—, tenemos tiempo de correr hasta la camioneta”. No he terminado la idea cuando un hombre alto y corpulento con camiseta blanca y pantalón deportivo se detiene al pie de la camioneta, justo al lado del conductor que nos está carreteando.

“Ahora queremos que esto coja vida”

El hombre corpulento se llama Moisés Aragón. Tiene 48 años y duró diez como soldado profesional. Sostiene que fue Boina Roja integrante del Bafer N2, esto es Batallón de Fuerzas Especiales Rurales No 2. “Vi la camioneta y los vi a ustedes allá abajo y me dije estos no son de por aquí. Entonces me vine a estar con ustedes porque sino la gente de ese lado del río se viene y los atracan”.

Aragón reside en la penúltima casa antes de la desembocadura y trabaja como técnico de neveras. El barrio obrero se llama Isla del Sol y al sector le dicen Las Bocas. Aragón sostiene que fue el primer barrio fundado de Ricaurte y que eso debería decirnos algo o debería, en todo caso, servir para que el lugar estuviera menos abandonado por los gobiernos. “Es lo único que Ricaurte tiene para mostrar. Ha sido un mirador, pero está descuidado”.

En la historia de esta esquina no falta decadencia y abuso. Aragón sostiene que la orilla derecha del Magdalena se prolongaba como valle aluvial y servía para siembra de pancoger y campo de recreo. “Teníamos plátano, frutas y había espacio para jugar fútbol. Todo eso se acabó”. Aragón sostiene que el nombre Isla del Sol se debía a que enfrente del barrio, en la mitad del río Magdalena, había una isla que le daba sentido al paisaje. “Era grande, había una platanera en la que uno se perdía”. Pero después del 2007 la autoridad ambiental permitió que una draga de empresa privada comenzara a horadar el lecho del Magdalena para extraer material de construcción. “La draga se comió un gavión que había antes de la isla y el agua le pasó por encima y la hizo desaparecer y también se comió el valle aluvial de esta orilla”.

Aragón sostiene que el barrio está para mejores cosas. Que lo primero es hacer algo contra la inseguridad. Que el barrio compró cámaras de vigilancia y están a punto de ponerlas operativas. “Así como ustedes vienen a conocer la desembocadura, vendrán más personas. Qué bonito sería hacer un kiosco para recibirlas. Queremos mantener esto sin basura, podar el pasto y sembrar un cerco verde en la orilla del río Bogotá para que se vea bien”. En su gesto, Aragón expresa optimismo, una suerte de pensamiento positivo basado en que él y su gente —familia, vecinos— son capaces de revertir los daños causados por el abandono estatal.

Aragón sostiene que cuando él era niño, de unos 8 años, el río Bogotá bajaba con una pared de espuma blanca que terminaba desleída en las aguas del Magdalena. El fétido amasijo irrigaba una atmósfera densa que penetraba las casas. Sostiene que eso ya no ocurre y que el olor es menos intenso. “Mire y verá que ya no se siente”. En efecto, el río Bogotá pasa a unos pocos metros de donde estamos y no hay hedores, a pesar de que el agua como ya he dicho es de cloaca. Aragón sostiene que su abuelo pescaba en el Bogotá y que se internaba río arriba en busca de un sector conocido como La Caimanera, precisamente, porque abundaban estos lagartos. De aquella pesca generosa no queda nada y a Aragón ya le parece imposible que el Bogotá vuelva a esa vida. “De todos modos el río sí ha mejorado, digamos, en un cincuenta por ciento. Queremos que mejore más. Y debemos concientizar a los hijos y a los nietos de cuidar el medio ambiente, cuidar el río”.

En esa cuadra hay quien vende paletas de colores, hay quien abre una tienda en horario familiar. Está el que, hace poco, inauguró un pequeño hotel con terraza y piscina al pie del barranco que mira hacia el río Magdalena. Aragón sostiene que él conserva unos botes para paseos que su familia ofrecía veinte años atrás. Y si no fuera por la inseguridad, las pondría en el agua para los turistas. “Ahora queremos que esto coja vida”.

Primera nota editorial

Los municipios con ríos tutelares pueden ser clasificados en dos: los que le dan la cara y los que le ponen el culo. Al río Bogotá todos le han puesto el culo para que sea el depositario de la mierda. Parece lógico, entonces, que los puntos de contacto directo con el cauce sean lugares de miedo, escenarios en los que amenaza un atraco o en los que algo malo siempre puede ocurrir. Y aunque en teoría no lo sean, abandono, pobreza y suciedad son tres categorías que en la práctica sí parecen ligadas inexorablemente a la violencia.

A lo dicho por Rodríguez y Aragón, debo añadir lo que nos advirtieron el día uno de trabajo de campo. En un barrio popular de Girardot que hace contacto con el río Bogotá, el conductor de la camioneta dijo que a ese lugar lo llamaban “sal si puedes” porque de allá nadie regresaba indemne; que mientras nosotros camellábamos, él, mejor, se ponía a hacer amigos entre los vecinos como para ganarse la confianza y evitar que nos atracaran. Un ambientalista que nos acompañaba asintió.

A la larga, la contaminación de las aguas del río Bogotá son apenas una parte del problema. La totalidad obliga la recuperación del significado original del río: fuente de vida y vía para relacionarnos con la naturaleza. Imaginar la recuperación del río Bogotá obliga imaginar a todos estos municipios dándole la cara al cauce —no el culo—, usándolo como espacio de encuentro ciudadano, reincorporando estas comunidades empobrecidas para la convivencia solidaria y amistosa.

TRES

La historia local dice que a mediados del siglo XX los enfermos de lepra debían llegar hasta Tocaima para cruzar el río Bogotá sobre el Puente de Los Suspiros y entrar a Agua de Dios, pueblo en donde había un lazareto. Este puente hoy es una ruina colgante de tensores metálicos con una base de aceros cruzados que en ese tiempo llenaban con tablas martilladas para el tránsito de un solo carro. Mientras que del lado de Tocaima el puente no ofrecía ninguna entrada particular, del lado de Agua de Dios había un portón en arco levantado en ladrillo y cemento.

Tras despedirse de sus acompañantes, entre suspiros de melancolía, el leproso era recibido por personal médico. Una vez superado el arco, ya no podía devolverse ni salir de Agua de Dios. Había veces en que el leproso se arrepentía antes del final del puente y trataba de regresar, pero agentes del gobierno situados del lado de Tocaima se lo impedían y, a veces, gente del común que le arrojaba piedras. A pesar de que en el mundo existían tratamientos efectivos desde la década de 1930, a Colombia tardarían en llegar y existía el temor de que esta infección contagiaba a cualquier persona que tuviera un ligero contacto con el portador de la bacteria. Por demás, la lepra estaba revestida con un carácter maldito otorgado por el libro bíblico del Levítico: según sus autores, un leproso era impuro y no podía entrar al reino de los cielos.

En 2011, el Puente de Los Suspiros fue declarado patrimonio cultural e histórico de la nación. Se alza sobre el río Bogotá unos diez metros y en el costado de Tocaima sufre una caída de la superficie que se abre en canal sobre el cauce. Su vida útil terminó del todo antes de la declaratoria y fue suplida, varios metros más allá, por un puente autosoportado que hace parte de una vía señalizada en doble sentido.

En la mitad del puente, el olor es nauseabundo. Un poco más intenso que en la desembocadura, pero no tanto como para taparse la nariz. Si uno se pone detallista, encuentra que el agua del Bogotá es de un tono café grisáceo. En las márgenes hay pastizales de ganado que son regados con esta agua. Los campesinos dicen que es buena, provechosa para los cultivos, que mire el pasto alto y frondoso, puro verde saludable.

“Me alcancé a bañar en el río”

Darío Sánchez es un líder social de Tocaima que ya pasó la barrera de los 70 años. Sostiene que el agua del Bogotá empezó a contaminarse gravemente en los años setenta. Antes de eso, el río era un lugar que todos disfrutaban. “Acá pescaban capaz, mueluda, cucha y uno los preparaba en la casa”. El plan favorito de los domingos era El Infiernito, una playa para paseo de olla. “Uno venía a bañarse y a almorzar. Chucho García, cantante del pueblo, hacía show. Todo el sitio se llenaba”.

Darío sostiene que aquella diversión tipo balneario duró hasta que el río Bogotá empezó a bajar contaminado. Y fue un cambio que tomó poco tiempo: un domingo habían parchado sabroso, como siempre había sido, y ocho días más tarde ya el agua hedía. En su recuerdo juvenil, sostiene Darío, está su mamá advirtiéndole que ya deje de ir a ese río, que ya se dañó, que se va a enfermar.

Ahora, parado en la ruina del Puente de Los Suspiros, Darío sostiene que a pocos minutos aguas abajo se han visto caimanes como no sucedía desde aquellos años sesenta. Darío esboza un gesto de complacencia: una sonrisita como de una pequeña victoria personal. “La vida se resiste a la contaminación”. Y no le falta juicio: abajo, en las orillas del Bogotá, alcanzamos a ver alguna garza picoteando los arenales y una pareja de patos pisingos dando cortos saltos voladores.

Darío sostiene que el acueducto antiguo de Tocaima tomaba el agua del Bogotá. Pero luego debió captarla de un río lejano. “Ante el daño tan grande que la contaminación le causa a los municipios ribereños de esta cuenca baja, siempre se ha considerado que Bogotá debería indemnizarnos o algo por el estilo”. Darío sostiene que la red del acueducto, que lleva el agua desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento, suma casi cuarenta años de uso. Tiempo que obliga a preocuparse por reponer largas extensiones de tubería. “Que la capital asumiera estos costos sería la mejor compensación para Tocaima, máxime cuando nos aproximamos a cumplir 500 años de fundación”.

CUATRO

LUIS ÁNGEL CONTRERAS, 62.

“Cuando niño el río era más limpio. Pescábamos. Ahora no hay pescado porque está muy contaminado. Antes la gente se bañaba en el río Bogotá. Aunque, pensándolo mejor, todavía nos bañamos ahí”.

SANDRA ARDILA, 41.

“Uno va a bañarse al río en cualquier momento. No pasa nada. Solo que puede salir un caimán, una babilla. Hay que tener cuidado”.

CAMILO ORTIZ, 71.

“El río era limpio. La gente venía a lavar ropa. Había un peñón grande en el que uno jugaba. La gente hacía piquetes [asados]. La gente atrapaba el micuro en los pañales de los niños. El popó del bebé era la carnada”.

CINCO

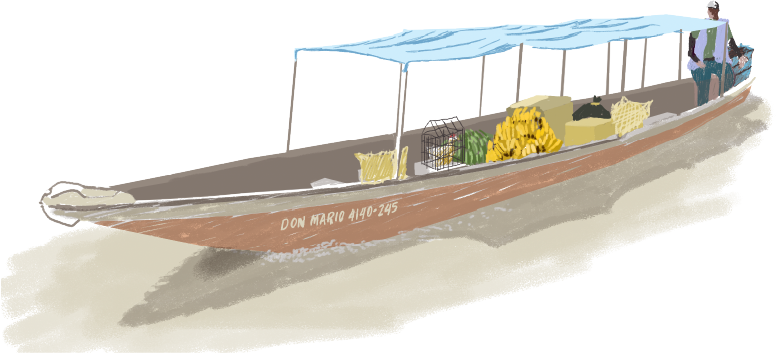

Las casas son artesanías de ladrillo y materiales reciclados. No todas cuentan con agua potable ni sistema de saneamiento; no todas gozan de conexión eléctrica. Quince familias mantienen una platanera en la margen izquierda del río. Y se precian de que sea orgánica. Hace unos años, por instrucción de un agrónomo, se endeudaron para comprar fertilizantes y pesticidas. Con la primera cosecha vino el desencanto. Dicen que el plátano que brotó fue pequeño y desabrido. Desde entonces lo único que le dejan caer al cultivo es el agua del río Bogotá extraída con motobomba.

Los hombres de la comunidad se encargan de traer el plátano. Por entre un camino en la margen derecha suben media cuadra. Sobre un neumático de llanta de camión, atraviesan el lecho en diagonal remando con las manos. Al regreso, con los racimos encima, calculan el trayecto en diagonal para caer justo en el embarcadero.

La práctica de flotar sobre estos neumáticos para habitar el río es antigua y arraigada en esta cuenca baja. Como una refrendación, el gobierno de Tocaima, desde hace unos cuantos años, organiza una carrera entre el puente del Portillo y el de Los Suspiros. Compiten unos veinticinco participantes por algo de dinero al que primero llegue. Todos reciben un neumático y un chaleco salvavidas. El chaleco lo deben entregar de vuelta, pero se quedan con el neumático para luego ir por el plátano.

LUIS ÁNGEL CONTRERAS, 64

"Las comunidades con mayor exposición al agua del río son de Tocaima y Girardot. Los mayores niveles de zinc protoporfirina se observaron entre quienes vivían en estos municipios, con ocupación en el hogar y que realizaban actividades extralaborales con metales. Los niveles elevados se asociaron con depresión, sangrado nasal y pérdida del apetito. Las mayores concentraciones de mercurio se presentaron entre habitantes de Girardot. Estas se asociaron con sudoración, desorientación, náuseas y diarrea."

Revista de Salud Pública.

“EXPOSICIÓN A PLOMO Y MERCURIO EN POBLACIONES DE LA RIBERA DEL RÍO BOGOTÁ: ESTUDIO MULTI-MÉTODO”, ENE-FEB 2019.

SEIS

LUIS ÁNGEL CONTRERAS

CAMILO ORTIZ

Segunda nota editorial

La parte angosta

SIETE

A su paso por el municipio de San Antonio del Tequendama, el río Bogotá es una paradoja. Belleza y pestilencia. Todo el paisaje en torno a la ronda es un bosque de espigados árboles frondosos, con ramas de lianas colgantes, helechos, arbustos tupidos, que crecen sin preocupación entre la confluencia de las dos caras enfrentadas de un cañón montañoso. Los cantos de pájaros, los silbidos de los insectos y el murmullo de una floresta que parece intacta anuncian el poder de la vida silvestre. Se presume que además de serpientes cazadoras, ratones de monte, ardillas y guatines —que son los animales típicos del bosque tropical colombiano— hay tigrillos y coatí, un mamífero en peligro de extinción conocido como cusumbo solo y endémico de este ecosistema en los países andinos.

El río baja lento haciendo pequeñas curvas rocosas a derecha e izquierda, como si cada una fuera el peldaño de una escalera. El agua, maloliente y espumosa, parece atrapada e inmóvil entre las comisuras de las rocas. Santiago Mesa, el fotógrafo, levanta el dron y lo lleva tres kilómetros lecho abajo para comprobar la permanencia del paisaje: en la pantalla se ve un río de escaso caudal dando pequeños tumbos de lado a lado, por entre un follaje casi virgen. Las casas campestres y fincas de recreo aparecen muchos metros más arriba de las orillas del río. Y no prometen que los dueños hayan tendido caminos de contacto.

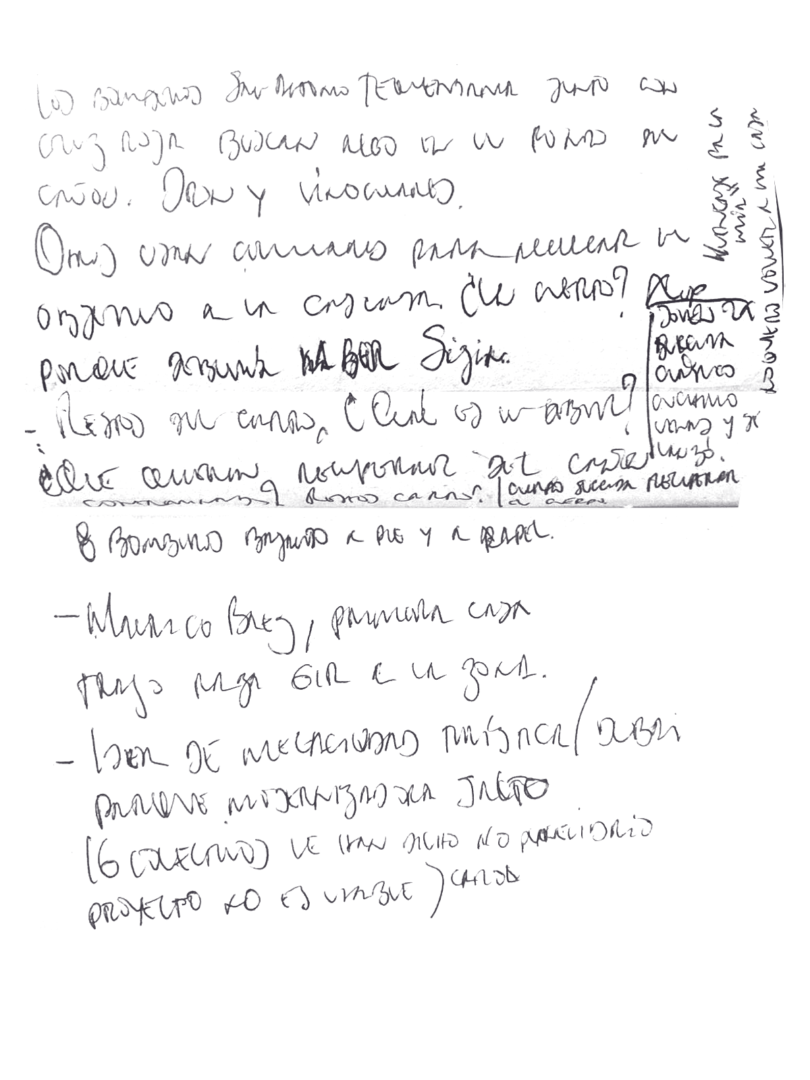

En el corregimiento de Santandercito y en la cabecera municipal las entrevistas pactadas se deshacen una a una. Nadie con incidencia política quiere hablar del río Bogotá. Que sí, que ya voy, que espere —me dicen— y nadie llega. Que llame más tarde, que no hay tiempo, que por teléfono mejor —me dicen— y no dan la cara. La razón para este trato parece ser la corrupción. El relato detallado del asunto lo informó el diario El Espectador a finales de 2022 y tiene que ver con el intento, por parte de particulares que alguna vez ocuparon cargos en el gobierno local, de modificar el uso del suelo de una parte de este bosque para crear un centro de recepción de basuras y escombros que atendería la demanda de los municipios cercanos, incluido Bogotá Distrito Capital. Hasta el momento, el Concejo municipal ha negado las cuatro peticiones de cambio de uso del suelo. Pero como el terreno sigue en manos de particulares y la composición del Concejo varía con el siguiente periodo de gobierno, sigue viva la posibilidad de que rompan la continuidad del ecosistema metiendo un basurero de alcance industrial.

Y nadie quiere comprometerse diciendo nada en la prensa.

(Dos días después, el personero municipal me atiende por teléfono. Mis preguntas no son por el asunto del depósito de basuras ni por las fuerzas políticas que lo pretenden; giran en torno al sentido de pertenencia por el río, a la pérdida para la cultura que significa su contaminación casi irremediable. Las respuestas del funcionario son de casete: que el municipio viene cumpliendo las tareas ordenadas por la ley para cumplir con la descontaminación del río, pero que si en Bogotá no ponen a funcionar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Canoas, los municipios de la cuenca baja poco logran con sus acciones de cuidado ambiental).

OCHO

La caída de agua del Salto del Tequendama alcanza 157 metros de altura. Y desde comienzos del siglo XX ha sido el despeñadero más apetecido por los suicidas de la región. Apenas hacemos la parada en la caseta de comidas que hay entre la vía y el risco, vemos a un grupo de bomberos pendientes de un dron. Lo elevan, lo bajan, lo ponen muy cerca del pozo que recibe la cascada y les parece muy extraño no encontrar el cuerpo de un joven que se arrojó al vacío dos días atrás. A la historia de esta muerte no le falta terror. El joven tenía 21 años y mientras estaba parado en el filo de la roca, a un paso de la caída libre, un bombero experimentado salvando suicidas en este lugar se le acercó por detrás y le dijo que no lo hiciera, que había más vida que esta. El joven le contestó que no quería volver a su casa. “Véngase para la mía”, dijo el bombero para desarmarle la intención. El joven, contrariado con la benevolencia del bombero, sacó una hoja filosa, se tajó las venas de la muñeca y, sin dar la pausa que antecede al suicidio de alguien que no quiere hacerlo, se entregó al vuelo de viento y agua. Con tan mala fortuna que cayó en un peñasco mucho antes del fondo de la cascada. El bombero se asomó desde arriba y vio al joven arrastrándose con lo que le quedaba de voluntad para dejarse caer, ahora sí, hasta el pozo final. Y no lo vio salir a flote. “Hay que esperar hasta mañana, el tercer día, que es cuando los cuerpos emergen por causa de los gases”, le dice el bombero a Santiago Mesa.

Quizás el primer reportero que publicó historias de los suicidas del Salto del Tequendama sea Ximénez. Su nombre de pila fue José Joaquín Jiménez y sus crónicas vieron la luz en los años treinta y comienzos de la década del cuarenta. Aunque cada artículo remitía a una muerte trágica, las historias cargaban cierto aire romántico o épico. Arrojarse al agujero del escenario más deslumbrante de la gélida sábana bogotana podía significar que la decisión de la propia muerte era un acto de grandeza y valentía. Las fotos del Salto que se conservan de aquella época dejan ver una catarata de agua no contaminada con la fuerza geológica para moldear la milenaria pared de piedra. Ahora, en este presente imperfecto que puede ser los últimos veinte años, no hay catarata; acaso, una cascada de chorro lánguido con instantes en que ha llegado a ser un simple goteo de aguas verde fétido, siempre manipulado por los operarios del Muña.

(Los bomberos tardaron ocho días hallando lo que quedaba del joven. Un grupo de rescatistas descendió los 157 metros en rápel. La sacada del cuerpo hasta la autovía también fue con cuerdas, aunque jaladas por una polea. El operativo duró varias horas y causó un embotellamiento medido en kilómetros de carros en ambas direcciones).

“Yo favorecí unas siete vidas”

Álvaro Urrutia, 89 años, es un pensionado de la antigua mina de carbón que operó casi todo el siglo XX en esta zona. Con su pelo encanecido y el rastro de una barba que alguna vez fue poblada, Urrutia se expresa con la ternura del abuelo que no siente deudas con la vida. Reside en una casona que parece estar luchando por mantenerse en pie, construida antes de que él naciera a un kilómetro aguas arriba del Salto del Tequendama sobre en un pequeño altillo ganado a la ladera. Los perros corretean a las gallinas. Su primer trabajo en la mina lo obtuvo a comienzos de los años sesenta y fue de perforador: era quien rompía el interior del socavón y lo iba reforzando con vigas de madera. Urrutia sostiene que en ese tiempo el río Bogotá era “limpiecitico y en las crecidas bajaba todo el pescado, puro capitán y llegaron a sacar trucha amarilla de 36 libras”. Sostiene que el río se dañó cuando iniciaron la carretera a Silvania, a finales de esa misma década. “Con esa obra vinieron los túneles de trabajo y los desagües, y la contaminación”.

Su hija, Luz Miriam, también habita la casona. Veinte años menor, sostiene que en ese tiempo ella se metía al río, lo cruzaba en chanclas y las mujeres mayores lavaban la ropa en las orillas. Uno de sus recuerdos más intensos fue ver que alguna gente cogía el Salto del Tequendama como botadero de basura. Se paraban en el borde del barranco y lanzaban cosas que ya no les servía: comida como salchichones, pollos congelados, paquetes de café molido, dulces, prendas de vestir como zapatos, botas, pantalones y camisetas. “Los que más hacían eso eran soldados de una base que había aquí cerca. Y policías”. Abajo siempre había campesinos de la zona dispuestos a aprovechar lo arrojado. “Hasta que una vez botaron unas máquinas y no vieron esa gente allá abajo, y eso les cayó encima y hubo una matazón. Desde eso dejaron de coger el Salto como botadero”. Luz Miriam sostiene que ese recuerdo es de cuando ella tenía unos 5 años, es decir, finales de los cincuenta. “También botaban armamento inservible”, sostiene Urrutia. Los mineros como él mantenían pendientes de estas ferias de desperdicio y sabían descender al fondo de la cascada por un camino tajado en el peñasco.

—¿Todavía hay manera de bajar a pie hasta quedar debajo de la cascada?

—Pues, todo el que cae allá lo sacan —me dice Urrutia, que quizás no sabe que los bomberos descienden a rápel.

Su hija completa el dato:

—Pero la gente que se tira lo hace por un lado distinto al que servía para tirar las cosas del ejército. Esta semana se botaron dos, ¿no?

—Sí —confirma Urrutia—. Dicen que el viernes uno y otro que el domingo. Pero más se demoran en botarse que en sacarlos. Aquí siempre están pendientes los bomberos de San Antonio del Tequendama y los de Soacha.

—La gente nunca ha dejado de suicidarse desde el Salto del Tequendama —digo.

—Noooo, desde que eso ha existido ha habido gente que se ha tirado. Yo favorecí unas siete vidas.

—¿Favoreció?

—Atajarlas, que no se botaran —dice Urrutia—. La última fue una muchacha de 16 años. Eran como las siete de la noche y la cogí de sorpresa por la espalda, la abracé con fuerza y me dijo: “déjeme matar, le doy lo que tengo en el pescuezo y en los bolsillos, déjeme”. Le dije que no: “ya desde que usted esté en mis manos, ya no la suelto porque usted es mi responsabilidad”.

Urrutia hace una pausa. El anciano minero se queda absorto en sus recuerdos, con la cara al suelo. Luz Miriam se ha ido a calmar el llanto de uno de los niños que corretean a los perros y que son sus nietos.

—Nunca volví por allá —dice, finalmente, Urrutia—. El Salto es bonito. Y es bonito a pesar del agua contaminada.

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el 80 % de la contaminación del río se debe al vertimiento de residuos domésticos en sus aguas. Solo el 20 % restante se distribuye entre residuos industriales, minería extractiva y la deposición de escombros. [...]Otro de los problemas de la contaminación hídrica es el exceso de materia orgánica y fertilizantes químicos en la corriente, que sirven de alimento para el buchón de agua, una planta acuática invasora que forma extensos tapetes de hojas sobre la superficie del río[...] que evita que entren los rayos del sol y, por lo tanto, inhibe el proceso de fotosíntesis de otras plantas.

REVISTA BIENESTAR, “¿QUÉ ESPECIES SE ENCUENTRAN EN EL RÍO BOGOTÁ?”, MAYO 24 DE 2022

NUEVE

“Somos hijas de este río”

“Me dan felicidad”

Tercera nota editorial

En este lugar, a punto de terminar este viaje y esta crónica, he comprendido dos aspectos nuevos sobre este cuerpo de agua. Uno es que no hay consenso sobre el año o el momento exacto en que se contaminó por completo, pero si es distinguible un lapso más o menos amplio: entre finales de los años sesenta y finales de los setenta. El crecimiento del parque industrial en Bogotá, la construcción de obras civiles cercanas al área de influencia de la cuenca baja, el desinterés de los municipios ribereños, la falta de cariño por parte de los habitantes. Todo junto y al mismo tiempo durante una década. Entrados los ochenta, lo único novedoso fue que la situación empeoró. Aleyda me dijo que esa década y la de los noventa fue la de mayor daño ambiental en el tramo del Charquito y hasta el Salto, porque en el Muña no filtraban los residuos sólidos y venían a encallar en la orilla junto a las casas. Además, el buchón crecía desaforado espesando el caudal. Cuando el nivel del agua descendía, Aleyda llegaba a encontrar llantas, muebles, pedazos de metales, animales muertos y cadáveres humanos. “Uno se daba cuenta porque los chulos llegaban. Más de una vez se presentó eso. Y uno, pues, avisaba en la policía”.

El otro aspecto, a mí parecer igual de indignante, es la pérdida absoluta de la pesca como práctica cultural. No solo es que en la cuenca baja la gente campesina sacaba el pez capitán usando técnicas distintas —en baldes, en pañales, con vara, con redes—, sino que también navegaban toda una jornada el embalse del Muña e iban tirando anzuelos. Hoy esta represa es el punto de mayor concentración de podredumbre y hedor. Pasar en carro con las ventanas abajo por ahí es taparse la nariz con los dedos a presión.

Y queda en el aire un tercer aspecto. Salvo los campesinos del Camellón del Río, en Tocaima, los habitantes de la ribera en la cuenca baja ven el Bogotá como un problema, cuando menos como un no lugar, una presencia en la que nada es aprovechable.

“El paisaje incluye el río contaminado”

William Moreno sostiene que comprender el daño al río Bogotá es entender que el modelo de desarrollo que predomina en el mundo es así de lesivo. “La riqueza se obtiene a costa de consumir los recursos naturales hasta su destrucción”. A sus 60 años, Moreno se considera un sociólogo de formación autodidacta. Habita El Charquito desde niño y ha atestiguado lo que él considera es un periodo de decadencia. Junto al cierre de la hidroeléctrica, el desmantelamiento de la red ferroviaria y la contaminación del río transitó en paralelo cierto aislamiento del caserío y brotó una crisis de identidad. “No puedo establecer una relación de causa y efecto, pero sí afirmar que todo ha sido al mismo tiempo”. Escarbando entre sus argumentos, Moreno sostiene que hay un hecho en el que sí se ve con claridad la relación proporcional: “con el río tal como está nadie viene a invertir en un restaurante de carretera, en un parador del camino y, en general, en ningún inmueble porque el paisaje incluye el río contaminado con su olor por todas partes. Es más, en El Charquito sufrimos de una desvalorización de los predios por esa misma razón”.

Su análisis coincide con lo que me dijo Juan Carlos Rodríguez, allá en su comedor flotante en el Magdalena: el paradigma de la gestión de residuos consiste en tirarle el problema a otros, nadie se ocupa de sus propios desechos. “Las ciudades de la sabana botan los desechos al río Bogotá y lo único que hacen es evadir su responsabilidad y pasársela a otro. ¿Quién es ese otro? Pues nosotros, las comunidades de la cuenca baja”.

Sostiene que no siente gran optimismo por la realidad que vaya a transformar la puesta en funcionamiento de la PTAR Canoas. “Esas soluciones no son tan milagrosas”. Pero que la gente sí abriga la esperanza de que cuando mejoren la calidad del agua del río, mejore la calidad de vida del Charquito y de los pueblos hacia abajo. “Es la idea que todos comentamos. Dicen que la PTAR estará funcionando a finales de esta década. Veremos qué pasa”.

DIRECCIÓN CREATIVA – Víctor Galeano

INVESTIGACIÓN Y TEXTO – Juan Miguel Álvarez

FOTOGRAFIA Y VIDEO – Santiago Mesa

PRODUCCIÓN EJECUTIVA – Laura Sofía Mejía López

PRODUCCIÓN GENERAL – Nathaly Hurtado Torres

DISEÑO WEB E ILUSTRACIÓN – Felipe Rivera Echeverri

PROGRAMACIÓN WEB – Steven Hernández

RASTREO DE DATOS Y VERIFICACIÓN – Natalia Barriga

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL – Angie Salazar – Carlos Piedrahita – Camilo Alzate

GESTORA DE COMUNIDAD – Mariel Bejarano

Un proyecto de Baudó Agencia Pública

Copyright todos los derechos reservados

Esta cobertura fue realizada gracias al apoyo de nuestros Navegantes

Santiago Escobar Jaramillo / Angela López Londoño / Martha y José / Stella Londoño de López / Nathalia / Restrepo / Luis / Astrid Ávila / Johnny Hurtado / Lina Osorio / Ángela Matallana / John Isaza / José / David López / Elizabeth Yarce / Andrés Felipe Caicedo Sierra

Agradecimientos

CAROL MESA – El Charquito, Soacha

RAFAEL GUILLERMO ESPINOSA – Girardot

OSCAR EDUARDO PEÑA – San Antonio del Tequendama

NIXON MORA Voces del Río Bogotá