Texto: Camilo Alzate

Ilustración: Opert_ser

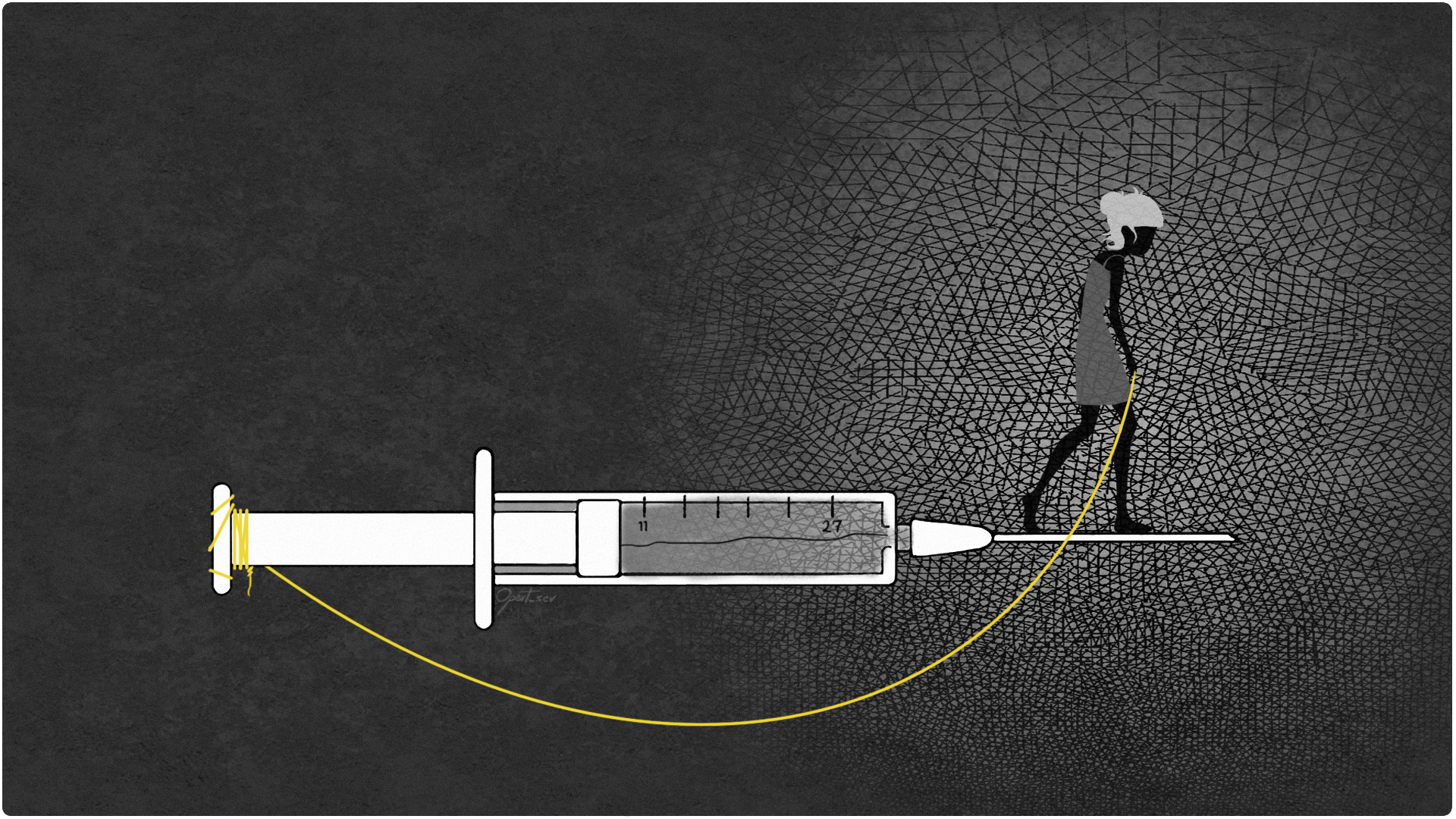

Los amures de Lizeth

Lizeth dice que a los once años fue abusada por su padre.

Antes de los trece se drogó por primera vez con varias amigas del barrio –ninguna otra terminó en la calle– eran niñas curiosas y alborotadas: juntas compraron un frasco de pegante amarillo para zapatos y a escondidas se pusieron a inhalarlo; querían probar eso qué hacía, qué se sentía, qué producía. A los catorce Lizeth había probado la marihuana y el cigarrillo, ya conocía el licor, pero su papá no le permitía tener novio y aún la castigaba, como cuando era pequeña que la azotaba con los cables de la grabadora por cualquier niñería, o la obligaba a arrodillarse encima de unas tapas de gaseosa. “Oiga, tocayo, ¿usted es que está guardando esa niña para usted o qué?” recuerda ella que decían sus tías de ver cómo la trataba su padre.

A los dieciséis se había ido de la casa y andaba la calle para arriba y para abajo, mantenía una relación tempestuosa de apasionamiento con el basuco, fumaba heroína ocasionalmente quemando la droga en láminas de papel aluminio, aspirando con un tubito ese hilillo de humo viscoso color cemento, denso como un yogur metálico o un fantasma. “Fue por evadir, por evadir esa realidad tan trágica que empecé a consumir” asegura Lizeth. En esa época comenzó a prostituirse y a inyectarse, aunque siempre le tuvo miedo a las jeringas

En ese submundo feroz de las “ollas” donde se transan papeletas de basuco y “pegados” de marihuana a mil pesos, en esa vorágine de los “amures” y la abstinencia enfermiza y el atraco con navaja a bordo y el chute obligatorio de heroína por la mañana y por la noche, en ese agite del rebusque de la dosis diaria y la mejor traba, las mujeres son una minoría significativa pero llevan las de perder. La calle –repiten las abuelas– es de los hombres.»

Entre 1991 y 2014 el consumo de drogas ilícitas creció 459% en el país. Si antes Colombia era fundamentalmente un enclave productor y exportador, durante los noventa se produjo un cambio en las lógicas del narcotráfico que algunos estudiosos atribuyen al declive y fragmentación de los grandes carteles y organizaciones mafiosas: narcos de segunda línea descubrieron en el mercado local de consumo y distribución de drogas una gran oportunidad de negocio. El motivo era tan simple como pragmático: la cosa seguía siendo rentable y los Estados Unidos nunca iban a solicitar la extradición de unos bandidos de poca monta que controlaban la venta de marihuana y basuco en las esquinas de Cali, Medellín o Pereira. La policía con su jerga de página judicial llama a este fenómeno “el microtráfico”.

Pero lo de “micro” es un eufemismo, porque la población consumidora no ha parado de aumentar en las últimas tres décadas. Un estudio de 2008 calculaba que en Colombia existían 250.000 usuarios de sustancias psicoactivas con graves problemas de abuso y dependencia, o lo que en la terminología especializada se denomina como “consumo problemático”; son personas sometidas a condiciones degradantes y marginales, con frecuencia habitando en las calles, involucradas en dinámicas que afectan radicalmente su salud, su vida y la de sus familias. Según el Reporte de Drogas de Colombia del año 2015, elaborado por el Ministerio de Justicia, la cifra de consumidores problemáticos casi se duplicaba con relación al 2008 superando las 484.000 personas. Lo llamativo es que una quinta parte de esta cifra, es decir 89.968, fueron mujeres.

Antes las drogas eran un asunto casi exclusivamente masculino. En 1991 por cada veinte consumidores había una mujer, sin embargo esta brecha se ha venido igualando a la par que crece la población usuaria de drogas: finalizando los noventa ya eran sólo diez hombres por cada mujer y una década después, en 2008, eran cuatro hombres por una mujer consumidora. Tal porcentaje es similar al que reveló el último estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas del 2013.

En ese submundo feroz de las “ollas” donde se transan papeletas de basuco y “pegados” de marihuana a mil pesos, en esa vorágine de los “amures” y la abstinencia enfermiza y el atraco con navaja a bordo y el chute obligatorio de heroína por la mañana y por la noche, en ese agite del rebusque de la dosis diaria y la mejor traba, las mujeres son una minoría significativa pero llevan las de perder. La calle –repiten las abuelas– es de los hombres.

Lizeth tiene 27 años y ya completó doce inyectándose heroína. Ha pasado por ocho centros de rehabilitación con igual número de recaídas. Ha robado, ha recogido chatarra y reciclaje en las basuras para conseguir cualquier peso, ha sido prostituta, ha mendigado dinero y comida en las esquinas.”

La primera de las tres veces que han intentado violarla en la calle, Lizeth no sabía que nadie regala dosis y menos a una desconocida. Fue un tipo en una ladera boscosa del barrio San Judas, debajo del Viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas. “Yo pensaba que a uno le brindaban sin esperar nada a cambio” recuerda Lizeth, “y él me dijo ‘se va a dar un pipazo que todo bien’, yo le dije ‘bueno, gracias’, y él me respondió ‘¿gracias? ¿Cómo así? Le dije que se diera el pipazo que todo bien, vamos es a culear’. Me alcanzó a quitar la ropa y cuando le di un golpe en los testículos fue que él cayó al piso y yo arranqué a correr con el pantalón en la mano”.

Ella narra todo con tono neutro y tranquilo, un tono que parece de costumbre o resignación, mientras conversamos en una cafetería del centro de Pereira –calle 12 con carrera sexta– a una cuadra de la residencia barata donde vive hace algunos meses. En la zona se alternan los burdeles y las cantinas arrabaleras con las chatarrerías, los depósitos de reciclaje y algunos almacenes de muebles. Cerca hay varios de los expendios de droga más famosos y antiguos de la ciudad, de modo coloquial se los conoce como “la olla de la doce” o “la olla de los puentes”.

“Otra vez, acá donde quedaba la fábrica de Bavaria, también un negro me cogió con un cuchillo”. Cuenta que en esa ocasión se salvó porque llorando logró convencer al tipo de que estaba embarazada, pero era mentira. “Donde yo tuviera hijos ya no estaría en estas” dice, aunque eso no lo puede garantizar nadie, ni siquiera ella. Lizeth tiene 27 años y ya completó doce inyectándose heroína. Ha pasado por ocho centros de rehabilitación con igual número de recaídas. Ha robado, ha recogido chatarra y reciclaje en las basuras para conseguir cualquier peso, ha sido prostituta, ha mendigado dinero y comida en las esquinas. “Para mí la última opción era rebuscarme por ahí con el cuerpo, esa era la última opción. Yo prefería irme a robar, ya si veía que no podía robarme nada, ya, tocaba. Prefería arriesgarme: o gano, o me dan duro, o me cogen, pero no me tocaba acostarme con ninguna gonorrea”.

Lizeth cuenta que nunca ha pasado más de dos días sin bañarse, que a veces, cuando no tenía dinero para pagar una habitación en pensiones de mala muerte, bajaba hasta el río Otún pues no soportaba sentirse untada de mugre. Aunque pesa 45 kilos y tiene varios dientes negros y la piel llagada, salpicada de cicatrices, ella sigue pintándose las uñas de rosado, aún se arregla el cabello, aún escoge adornos y pulseras para sentirse linda. Hubo un diciembre en que no tuvo opción sino dormir varias noches en la calle. El día 31, el último del año, despertó en un andén a pleno cemento, con dolor de espalda, con la ropa sucia y oliendo mal. Estaba “amurada”, desesperada por conseguir como drogarse, en el bus la gente la esquivaba o se hacía a un lado.

Tantas veces frente al espejo Lizeth vuelve a hacer la misma pregunta: ‘¿quién es esta persona que estoy viendo? ¿En qué momento me convertí en esta persona?’.

no hay políticas específicas y consistentes de los gobiernos de la región para enfrentar el problema de la drogodependencia en mujeres»

“La misma condición desigual de la mujer hace que esto sea así” me explica la profesora y activista Gloria Inés Escobar cuando le hablo sobre casos como el de Lizeth. “Los hombres más fácil se alían entre ellos y atracan, o lo hacen de manera individual, porque tienen una fuerza física distinta y porque en general siempre se ha dicho que el espacio de los hombres es la calle y el de las mujeres es la casa. Los hombres en la calle se sienten a sus anchas, para ellos no es un espacio tan hostil como lo es para las mujeres, a pesar de que es hostil”.

Las drogas duras le hacen honor a su nombre, pero son más duras para las mujeres. Según el informe “Mujeres y drogas en las Américas” de la Organización de Estados Americanos “en ningún lugar de las convenciones o de los acuerdos internacionales hay mandatos o compromisos relacionados con la necesidad de tratar la crisis mundial [de drogas] a través del lente de género”, lo que en otras palabras significa que no hay políticas específicas y consistentes de los gobiernos de la región para enfrentar el problema de la drogodependencia en mujeres, esto a pesar de que la Comisión sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas recomendó en una resolución “promover estrategias y medidas que aborden las necesidades específicas de la mujer”.

El debate reciente sobre la prohibición de la dosis personal es un ejemplo revelador de que en Colombia las respuestas institucionales son erráticas, contradictorias y por lo general enfocadas en el señalamiento, la criminalización y persecución de los consumidores, que son tratados por el grueso de la sociedad como intocables reducidos a la condición infrahumana de “drogadictos”, “vagos”, “viciosos”, indigentes”, “locos”; seres desechables y caídos en desgracia cuya condición es igual o peor que la de un animal; seres sin voluntad, sin remedio, sin futuro.

Claro que hay resultados contudentes de las políticas represivas. La primera causa de encarcelamiento de mujeres en el país desde hace por lo menos una década es la fabricación, el porte y tráfico de estupefacientes. Según reportó el Ministerio de Justicia, en 2017 la mitad de las presas en Colombia –unas 3.603– estaban en la cárcel por algún asunto de drogas, se estimaba que el 93% de ellas eran madres y el 52% cabeza de hogar.

“No existen políticas públicas con enfoque diferencial y de género, ni para consumidores de drogas, ni para habitantes de calle” asegura Erika Tobón, de la Ruta Pacífica de las Mujeres. En el modelo de atención que el Ministerio de Salud diseñó en 2015 para la población con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas la única diferenciación especial entre hombres y mujeres se establece cuando aquellas están embarazadas o son madres recientes. “Se sigue entendiendo que el único rol de una mujer es ser madre” sostiene Tobón, quien además apunta que este es un rasgo típico del patriarcado: la mujer importa sólo en función del feto, no de sí misma. Como las mujeres son un segmento minoritario, también sucede que los centros de rehabilitación estén enfocados únicamente en los pacientes masculinos, o que se nieguen a atender mujeres para evitar conflictos internos y problemas de manejo con los pacientes hombres, que suelen ser mayoría.

El género termina inclinando la balanza para que las mujeres que consumen drogas sean más vulnerables que los hombres y queden expuestas a fenómenos como la violencia sexual, el abuso y la trata de personas. “¿Qué otra fuente de dinero va a tener una mujer de la calle? Casi que la prostitución es la única puerta y se vuelve un círculo vicioso: muchas se drogan para poder prostituirse. Son las mismas condiciones sociales que hacen que la mujer esté tan desigual en la sociedad, esa misma vulnerabilidad se refleja en todo” concluye Gloria Escobar. Los proxenetas y sus redes saben bien esto, por eso el coctel de drogas y prostitución aparece con regularidad. María Angélica Jiménez, de la Corporación Teméride, quien tiene una amplia experiencia atendiendo consumidores, explica que es normal escuchar testimonios de chicas que reciben dosis de coca o heroína como parte del pago en los prostíbulos y whiskerías, o que fueron inducidas y obligadas a drogarse en esos entornos, o a las que violaron cuando dormían en la calle. Los proxenetas también saben que el deterioro que acarrea el consumo y el trajín de la noche aparece pronto, por eso siempre andan reclutando muchachitas nuevas que muy rápido serán desechadas.

Llevan diez años juntos y se conocieron en los tiempos en que se prostituía, cuando él se acostaba con ella y le regalaba plata para comida o ropa. Un día le propuso que no lo hiciera más, que vivieran acompañándose, que él podía mantenerla y darle también para la heroína. «

Cuando dan las cuatro de la tarde Lizeth sabe que va a llegar el viejo, corre a bañarse y a tender la cama, organiza el cuarto de esa pensión donde la noche vale nueve mil pesos (unos tres dólares), y se pone bonita para esperarlo. Ese que llama “el viejo” es Francisco, un hombre de 67 años que toda la vida ha andado en el rebusque. Llevan diez años juntos y se conocieron en los tiempos en que se prostituía, cuando él se acostaba con ella y le regalaba plata para comida o ropa. Un día le propuso que no lo hiciera más, que vivieran acompañándose, que él podía mantenerla y darle también para la heroína.

Francisco sale a las siete a andar por los barrios de Pereira y Dosquebradas pidiendo ropa regalada que después revende. Camina todo el día aunque caiga agua o pegue el sol. Antes de irse le lleva dos cigarrillos y el desayuno a la cama, bajo la almohada coloca el dinero para que Lizeth compre su dosis diaria. El almuerzo se lo deja pagado, igual que la habitación. Por la tarde Francisco regresa muerto del cansancio, ella sale a comprarle un cigarrillo de marihuana que él fuma mientras saca a pasear una perrita criolla que vive con ellos. Después Lizeth le hace un masaje en los pies, él se pone a escuchar música, ella a dibujar o a escribir. Si Francisco pilla alguna película buena por la televisión mira un rato hasta desvanecerse fundido por el agotamiento. Entonces Lizeth se va a buscar su segunda dosis de heroína y él le dice que ponga cuidado con las cosas malas por ahí. “Al viejo le dará pesar tirarme a la calle. Yo no sé sin él quién sería, él es el apoyo mío, él es todo, por él no tengo que prostituirme, ni brincar candeladas, ni llevar del arrume” dice ella. “Yo lo quiero mucho, pero es más bien como agradecimiento, como cariño, no que lo vea como hombre. Le debo mucho, si no fuera por él yo estaría peor. O muerta, ya ni estaría”.

Antes de despedirnos le pregunté a Lizeth si ha conocido el amor. “Yo creo que no” me dijo “la verdad es que no”. Pero yo creo que sí, la verdad es que sí.